写在前面

本文是《Alternate Reality Games - Proof Manuscript 》的翻译版本,译者为wiki站长musicraft。pdf源文件可以点击这里获取。因为原文是论文,所以搬运到wiki上之后难免会有一些格式以及内容上的区别。而且在视觉上可能也没有那么方便阅读。最后在观看本文之前一定要看下面的译者前言。

译者前言

这篇文章从四个方面对宣传性ARG进行介绍和讲解:整体的发展和环境,作为宣传手段的表现形式如何,流程带来的影响,相关的关于数字劳动的思考。在当时发布的时期(2019)可以说写的相当全面和具体。

不过译者并不推荐一个对ARG感兴趣并且一无所知的人去看这篇文章。因为碍于发布的时间以及收集的样本,这篇文章的一些观点和讲述仅仅使用于宣传性的ARG,就比如说文中反复提到的TINAG(This is not a game 这不是个游戏)用在部分场景中是适用的,但是如果将这个扩展到ARG整体就可能会出现一些矛盾的场景。甚至第四章一整章的论述前提都是因为这个TINAG。

同时这篇文章也没有对那个时候相当火热的一些游戏衍生ARG以及一些剧情向的ARG做论述和描写,尽管这两种ARG在作者收集的作品的时间段内已经存在并且也引起了不小的风波,比如说ben drowned(Alex Hall 2010),portal(Valve 2010)甚至是更早的雅达利的寻剑(当然,雅达利的寻剑当时并没有说是一个ARG,但是从现在的角度看其实就是一个相当标准的ARG宣传形式了)。所以导致一些对于ARG的观点和论述较为偏颇。

对于那些对ARG有一定了解的读者,译者是相当推荐去好好看一下这篇文章的,因为这篇文章对于整个ARG事件的描述以及相关人员的采访和论述译者认为是很全面很具体的。可以很好的带读者了解ARG这种游戏形式在刚刚确定下来的时候是什么样子,媒体公司,玩家们都是怎么看待的。是一本相当好的参考文献。

不过正如译者之前所说,不要完全相信这本书的论述。之前提到,因为本文时刻都在提到的TINAG。所以文章在很多时候强调和介绍的都是ARG非游戏的一些特点以及引申的内容。自然在第四章就有了有关数字劳动,关系营销之类的内容。译者认为是有些偏离写作初衷的。仅供参考。

译者想要翻译这篇文章其实很久了,但是碍于自身的能力以及时间原因所以迟迟没有开始。直到最近借助WIKI的编译工作才开始慢慢开始整合和翻译。当然在这期间也借助了一些大模型的帮助。毕竟是个人翻译和整理。所以可能会有一些翻译不到位或者是略显奇怪的地方。也请读者见谅。

译者:musicraft

(2025年10月29日)

Alternate Reality Games

通过文本分析、对游戏设计师的访谈、受众调查以及对玩家论坛讨论的细致分析,本书考察了在宣传型另类现实游戏(ARGs)中生产者与消费者关系的独特性质。

从历史上看,ARGs既植根于广告,也植根于叙事性故事讲述。由于设计师往往需要在玩家行动推进游戏的过程中作出回应,玩家便可能对故事情节、角色行为,甚至对叙事的最终结局产生影响。本书探讨了媒体消费者与生产者如何应对这种生产者/消费者/产消者(prosumer)关系的新重构,以更好地理解当今媒体受众所能获得的多样化广告体验。

本书聚焦于参与式文化与宣传传播的政治经济学,对ARGs所进行的深入分析将吸引游戏、电影、广告以及媒介与文化研究领域的学者与研究人员。

Stephanie Janes 是伦敦国王学院英国科学院博士后研究员。她曾在伦敦大学皇家霍洛威学院讲授媒体艺术课程,并在东伦敦大学讲授媒体与传播课程。她的研究兴趣集中在电影与媒体宣传,以及媒体融合,尤其关注电影与游戏领域。她此前已在《艺术与市场》(Arts and the Market)期刊上发表过关于电影宣传型ARGs的研究,并参与编辑了多部文集,包括《短暂数字媒体的政治学:副文本中的持久性与过时性》(The Politics of Ephemeral Digital Media: Permanence and Obsolescence in Paratexts),编者为Sara Pesce与Paolo Noto,以及《另类现实游戏与数字游戏的临界点》(Alternate Reality Games and the Cusp of Digital Gameplay),编者为Antero Garcia与Greg Niemeyer。

献给我的丈夫,他如今对ARG的了解,早已超出了他原本想了解的范围。

致谢

本书基于我在伦敦大学皇家霍洛威学院媒体艺术系支持下进行的博士研究,对此我深表感激,该系提供的慷慨奖学金使这项研究成为可能。我的博士生导师Barry Langfod教授的指导以及整个系的支持是无价的,并深受我的感激。我的系列编辑Jonathan Hardy教授在我将论文转化为书的过程中也极其慷慨地给予了时间和反馈。

没有受访者的帮助和调查对象的回应,这个项目无法完成,他们抽空与我分享了他们对ARGs的经验。因此,我要特别感谢Adrian Hon、John Christiano和Sean Stewart,他们对这个项目表现出了真正的兴趣,并在整个过程中为我提供了支持性和信息性的反馈。

介绍

今天是2010年5月7日。你已经等了好几个月,终于等来了J.J. 艾布拉姆斯新电影的消息!你打开YouTube,加载《超级8》(Super 8,2011)的预告片,满怀期待地坐下来观看。画面很震撼,但透露的信息却不多。故事发生在1970年代俄亥俄州的一个小镇,一列载有51区绝密货物的火车与一辆迎面驶来的卡车在轨道上正面相撞。巨大的爆炸随即发生——不可能有人生还。然而,当尘埃在残骸上逐渐落定时,某种东西开始发出低沉的轰鸣——一只生物正奋力从金属货运集装箱中挣脱出来。当它终于击穿加固钢门的瞬间,画面切至一个碎裂的摄像机镜头。一卷胶片快速闪动,你能看到上面写着字母,但速度太快,无法辨认清楚。

几乎看不清。

你暂停视频,倒回胶片开始的位置,逐帧查看,终于看清那些字母拼出了一句话:

Scariest Thing I Ever Saw (我所见过的最可怕的东西)

这真让人毛骨悚然。但你以前见过这种手法。《科洛弗档案》(Cloverfield,马特·里夫斯,2008)的预告片甚至没有出现电影片名,只包含一个上映日期,以及一段纽约某场告别派对的家庭录像,而派对被一场城市袭击打断。那个上映日期后来被证实是一个网站,也是一场充满阴谋论色彩的另类现实游戏(ARG)的开端。这正是J.J.的标志性手法。于是你打开浏览器,试着猜了一个网址:

Scariestthingieversaw.com

果然,一个网站出现了,看起来酷似1992年的一台远程电脑桌面。突然,屏幕上弹出一个提示,要求你“打印所有文档”。你几乎不假思索地点击了“确定”。你的无线打印机随即启动,吐出一页纸,页面顶端只印着一行文字:

‘stop posting publicly. I can answer your questions, I have proof’1 (“别再公开发帖了。我可以回答你的问题,我有证据。”)

现在这可真是毛骨悚然了。太吓人了,一个人根本应付不来。

但你已经一头栽进了兔子洞,再也无法回头。

于是你前往Unfiction.com,加入了《超级8》ARG论坛,那里,一群“集体侦探”早已疯狂地破译着:这条信息是谁发的?为什么要发?下一步又会引向何处?

欢迎来到ARG的世界。

若不复述上述这类体验,就很难向新手解释什么是ARG。它们是复杂、协作且深度沉浸的体验——真正独特的叙事形式,却也出了名地难以定义。ARG常被误认为是与电影联动的主机游戏,比如《进入矩阵》(Enter the Matrix,Atari Inc. 2005);或是类似《第二人生》(Second Life,Linden Lab 2003)这样的虚拟世界;又或是像《魔兽世界》(World of Warcraft,Blizzard Entertainment 2004)这类大型多人在线角色扮演游戏(MMORPG)。在更近期的讨论中,“另类现实”(alternate reality)一词往往让人联想到虚拟现实或增强现实技术,用户通过头戴设备或智能手机接入故事宇宙,例如《精灵宝可梦GO》(Pokémon GO,Niantic 2016)或《侏罗纪世界: Alive》(Jurassic World Alive,Ludia 2018)。然而,ARG并非上述任何一种形式,而是处于叙事与游戏玩法交织的复杂交叉点上。广义而言,ARG是一种跨平台展开的沉浸式互动叙事。游戏设计师安德莉亚·菲利普斯(Andrea Phillips)给出了一个更为详尽的定义:

一种通过一系列网站、电子邮件、电话、即时通讯(IM)以及线下现场活动逐步揭示的连贯叙事。玩家通常通过破解谜题来获取新信息,从而推动情节发展……他们通常会自发组成社群,分享信息,并推测这一切究竟意味着什么,又将走向何方。 (Phillips 2005)

ARG玩家论坛Unfiction提供了类似的定义,呼应了玩家与设计师的一致观点:

一种跨媒体的互动小说类型,运用多种传递与通信媒介,包括电视、广播、报纸、互联网、电子邮件、短信(SMS)、电话、语音信箱和邮政服务。游戏通常由一个秘密的“傀儡师”(Puppetmasters,简称PMs)团体组成,他们负责创作、操控并以其他方式控制故事情节、相关场景及谜题;而公众玩家则组成一个“集体侦探”群体,试图解开谜题,从而推动故事向前发展。 (Unfiction 2011)

ARG的形式和规模各异,具有不同的制作背景和目标受众(Askwith,2006)。电影粉丝制作了扩展《黑客帝国》(沃卓斯基姐妹,1999)(Metacortechs)² 和《少数派报告》(史蒂文·斯皮尔伯格,2002)(Exocog)³ 叙事的游戏,使玩家更深入地沉浸于他们共同持续构建的既有世界之中。商业化和货币化模式包括EA公司《Majestic》(2000)⁴ 的月度订阅制。然而,这种模式最终对玩家缺乏吸引力(Pham,2001),但围绕收藏型卡牌购买而构建的《Perplex City》,却为英国独立开发商Mind Candy取得了成功。⁵

然而,这些形式不如宣传型ARG广为人知。宣传型ARG通常规模更大,由大型企业提供的可观营销预算所支撑。这类游戏很少由企业内部制作,通常外包给42 Entertainment⁶ 等专业营销公司。奥迪的《The Art of the Heist》(Campfire/McKinney+Silver,2005)以及微软为Xbox游戏《光环2》(Microsoft Studios,2004)推出的《ilovebees》(42 Entertainment,2004)便是典型例证。这也与伊万·阿克斯威斯(Ivan Askwith,2006)所称的“叙事延伸型”ARG相重叠,此类ARG依附于另一媒体作品。例如,《迷失体验》(The Lost Experience)ARG旨在填补电视剧《迷失》(ABC,2004–2010)第二季与第三季之间的夏季空档期,因此其任务更明确地指向扩展剧集叙事并整体推广该系列。许多游戏同时符合多个类别,进一步加剧了对ARG进行简明定义的复杂性。

该类型的根源牢牢植根于广告。首个真正意义上的ARG是《野兽》(The Beast)——由微软团队为史蒂文·斯皮尔伯格的电影《人工智能》(A.I.: Artificial Intelligence,2001)推出的宣传游戏。然而,学术研究却不愿以这些角度来探讨ARG。阿克斯威斯指出一个关键难点,他将ARG描述为“传统促销营销与新型沉浸式叙事内容的碰撞”(2006:16)。这两者常被视为互不相容,学术研究倾向于关注ARG的创意内容,而非其商业意图,并主张这些游戏是“超越”单纯营销的某种“更多”的存在。若干研究聚焦于ARG在教育环境中的“行善”潜力(Piatt,2009;Sheldon,2011;Chess & Booth,2014)、社会科学调研(Gordon,2015),或旨在解决现实世界问题的“严肃游戏”(Dondlinger & Mcleod,2015;Hunter,2015)。

尽管ARG的形成场域正是广告领域,但人们却很少将其视为其他媒体产品的广告作品。Örnebring(2007)的文章是一个例外,他主张ARG本质上具有商业属性,并对电视剧《双面女间谍》(Alias,ABC,2001–2006)的官方与粉丝自制ARG进行了比较。他得出结论认为,无论是粉丝制作还是官方制作的ARG,都符合“企业营销与品牌建设的目标,以及粉丝观众与虚构世界进行愉悦互动的目标”(2007:445)。即便是粉丝制作的游戏,也依然符合制作方的基本意图,因为对这些叙事设定界限的权力仍掌握在文化产业手中。其主要目的并非邀请互动或参与,而是“创造一种愉悦的体验,从而在观众心中构建该系列品牌”(2007:50)。Örnebring认为,这种效果完全可以由“很大程度上冗余的”辅助文本实现,而不必非得提供参与机会(2007:455)。

相比之下,Gray(2010)的研究探讨了ARG如何作为具有意义的副文本(paratexts),而非“冗余”的营销内容。他明确指出,在观众心中构建一个系列品牌,很可能正需要“互动、联结以及观众在媒介化叙事中的参与”机会。一个文本的商业前提并不必然“否定其内涵”(Gray,2010:209)。这是一种积极尝试,旨在突显此类副文本的意义建构潜力,但同时也将焦点从其宣传意图转移至其创意内容之上。

在较少聚焦文本本身的分析中,ARG被视为参与式文化与消费者赋权的场所(Jenkins,2006;McGonigal,2008)。Jenkins从情感经济学与品牌认知的角度讨论ARG,但他强调“对于最核心的玩家来说,这些游戏的意义远不止于此”(2006:130)。他承认ARG的商业意图,但更倾向于将其置于融合文化(convergence culture)与集体智慧(collective intelligence)所具有的赋权性质这一语境中加以理解。他引用游戏设计师兼学者简·麦戈尼格尔(Jane McGonigal)的观点,认为ARG能够影响人们在日常生活中的思维方式与行为模式(Jenkins,2006:130–131)。麦戈尼格尔本人也大量撰文探讨ARG在表演性(performativity)与游戏(play)方面的意义。⁷ 同样,她并未将ARG视为宣传工具,而是更关注协作式游戏如何促使玩家尝试解决现实世界的问题,以及这种集体智慧对社会生活各层面的潜在影响。

阿克斯威斯(Askwith)的白皮书(2007)面向正在考虑将宣传类游戏纳入其策略的营销人员。他指出,ARG能够在产品上市前就吸引消费者参与、建立品牌认知,并且相较于传统营销活动更具成本效益。然而,ARG并不一定能促成快速的购买决策,且可能显得复杂、难以接触,或仅对一小部分忠实受众具有吸引力。克服这一问题的关键在于认识到:ARG吸引的是各种类型的玩家,其中一些人观看他人游玩所获得的乐趣,丝毫不亚于亲自参与(Askwith,2007:23–24)。

因此,阿克斯威斯建议,制作方应将ARG视为不仅需履行基本广告功能、却又几乎矛盾地不能公开宣称自己是广告的媒介材料。这要求媒体公司转变思维模式;阿克斯威斯指出,主流媒体行业可能难以认识到专注而规模较小的受众的价值,而更倾向于看重可量化的大众泛化受众的价值(2007:20)。采用此类策略可被视为对这一忠实受众日益增长的重要性的一种承认,也反映出行业越来越注重培养品牌忠诚度,而非追求立竿见影的投资回报。遗憾的是,由于ARG本身难以界定,其对营销人员的具体价值也难以明确。ARG横跨多个现有行业策略与理论范畴,而这些范畴本身常常相互混淆,包括关系营销、病毒式营销、沉浸式营销、泛在游戏(pervasive gaming)以及情感经济学(affective economics)。ARG也进入了围绕营销“游戏化”(gamification)的讨论,并可被视为致力于构建品牌社群。ARG倾向于掩盖或否认其作为营销内容的身份,这一点也与当代围绕品牌内容(branded content)的争论相呼应(Goodman,2006;Hardy,2017a,2017b)。⁸

宣传型ARG的商业目的毋庸置疑。存在争议的是它们作为社会变革机制、创意叙事手段或营销工具的相对价值。当然,它们可以同时履行所有这些功能——但在相互竞争的话语体系中,总有一种功能被认为比其他功能更具价值。本书通过提供一种更全面的方法,来考察宣传型ARG在当代媒体营销中的形式、历史与功能,以回应这一争议。本书同时考虑制作与接受语境,并利用这一分析,挑战关于参与式文化、消费者/生产者关系以及数字宣传文化中劳动政治经济学的既有观念。本书还主要聚焦于电影的宣传型ARG,因为电视剧或消费品的ARG具有不同的目的,并以不同的方式介入叙事建构,这使得它们难以进行有效比较。例如,电视剧ARG通常需要在夏季停播期间维持观众对既有剧情的兴趣;而汽车类ARG则必须在品牌价值准则范围内运作,但可以说拥有更多原创叙事的空间,并不像电视剧或电影ARG那样受限于既有知识产权(IP)。

本书采用主要研究方法,大部分工作在三年期间(2011–2014年)完成,包括对ARG的文本分析、对游戏制作人的访谈、玩家问卷调查,以及对玩家论坛讨论的网络民族志(netnographic,Kozinets,2010)分析。此外,本书还参考了涵盖媒介与文化研究、市场营销、广告学及商业研究等多个学科领域的当代数字营销研究成果。这种多方法、跨学科的研究路径带来了特定的挑战,尤其是在对数字短暂性内容(digital ephemera)进行文本分析时。大量游戏内容在完成其营销任务后,很快便被版权所有者移除。因此,大多数游戏网站现已无法访问。少数可通过互联网档案馆(Internet Archive)获取的网站也往往不完整,而采用Flash技术的网站则已无法正常运行。⁹ 因此,研究在一定程度上依赖于玩家自身对游戏的存档与记忆,以及研究者本人的游戏体验和对截图等内容的个人存档。¹⁰ 这一问题在分析和存档此类体验时尤为突出,此前已有该领域研究者(Janes,2016)予以关注,尤其是金·沃尔登(Kim Walden,2014,2017)关于《创:战纪》(Tron Legacy,约瑟夫·科辛斯基,2010)宣传型ARG“Flynn Lives”的研究。即便是玩家论坛也开始逐渐失效。Unfiction.com网站虽仍存在,但其论坛已无法访问,因此本书所考察的大量讨论内容已无法重新查阅。

这一问题在广告研究领域普遍存在:相关作品通常未被系统归档,也未向公众或研究者开放。这往往源于知识产权限制,或普遍认为此类材料一旦完成其宣传功能便不再具有价值。ARG内容本身也被设计为体验性的——其价值在于排他性。因此需要指出,本书中的链接与参考文献已尽可能保持最新,但这些资源很可能随时间推移而愈发难以获取。本书无意对这些方法论挑战进行详尽评述,但必须强调:此类短暂性材料缺乏长期且系统的存档,将使未来对其开展研究变得愈发困难。

就本书结构而言,第一章对ARG的结构与规则进行了总体概述,并进一步阐述了ARG在媒体消费习惯变迁、宣传文化及营销实践演变背景下的兴起过程。本章在近期历史与产业语境中引入了三个案例研究:《野兽》(The Beast)是首个真正意义上的ARG,同时也是首个宣传型ARG,因此可以说许多类型特征正是在此游戏中形成的。《WhySoSerious》由知名制作公司42 Entertainment¹¹开发,用于宣传克里斯托弗·诺兰(Christopher Nolan)执导的《蝙蝠侠:黑暗骑士》(The Dark Knight,2008)。该ARG被视为里程碑式的作品,也是为拥有庞大既有粉丝基础的成熟系列电影进行宣传的典型案例。最后,《超级8》(Super 8)被纳入研究,因其在本书撰写时是较新的电影宣传型ARG,研究者本人也从游戏上线至结束全程参与其中。此外,它也是为J.J.艾布拉姆斯(J.J. Abrams)作品制作ARG的一个典型范例。鉴于艾布拉姆斯此前的项目(如《双面女间谍》《迷失》《科洛弗档案》)均配有ARG或创新营销活动,《超级8》(2011)上映时自然引发了观众对ARG或创新宣传的期待。艾布拉姆斯已与这一类型紧密关联,因此在近十年具有代表性的电影宣传型ARG中纳入其作品之一显得尤为重要。最后,本章概述了该类型在营销活动中的兴起及其可能衰落的原因。

第二章在此基础上进一步探讨这些案例如何履行其宣传功能。本章考察了每款ARG与其整体营销活动及所推广影片之间的关系,并质疑它们在“关联性”程度上的差异。根据ARG与电影叙事整合的方式不同,人们可将其视为对观影体验更为或更不核心的组成部分。最后,本章还分析了各款ARG如何运用既有营销策略,包括情感经济学(affective economics)、品牌/品牌社群建设(branding/brand communities)以及赞助合作(sponsorship)。

第三章剖析了宣传型ARG的一项核心主张——即“有意义参与”的承诺。本章梳理了当前关于参与式文化(participatory culture)的理论,并探讨宣传型ARG如何挑战人们对“日益知情且赋权的媒体消费者”这一观念的认知。ARG表面上许诺共同创作(co-creation)的一切可能,但实际上并未向消费者让渡任何实质性权力。本章聚焦玩家视角,考察他们参与宣传型ARG的期望与动机,主要依托两类数据:玩家问卷调查结果与论坛讨论的分析。这种组合既提供了自我报告式的、经引导获取的信息,也捕捉了玩家在游戏过程中或“自然情境”(in vivo)下表达的态度与观点,有助于更全面地理解玩家体验。该调查主要面向高度活跃的用户群体,其功能在于提供方向性指引,而非呈现具有代表性的样本;它为后续解读大量论坛讨论中所体现的玩家态度奠定了基础。

调查活动选择在Unfiction.com上进行,因为该网站在当时(2014年)是一个高知名度、活跃且专注于ARG的社群,注册会员达33,674人。为覆盖各案例研究,论坛讨论数据采集自三个平台:Unfiction(UF)、Superherohype.com(SHH)以及Cloudmakers雅虎群组(CM)。其中,《野兽》主要在CM平台进行,《超级8》主要在UF展开,而《WhySoSerious》虽在UF启动,但更多活跃讨论出现在SHH。所有论坛在当时均可合法、公开访问,无需注册会员即可浏览。然而,UF论坛此后已关闭,再次凸显了此类体验在存档方面的困难。所有引用的论坛讨论内容均已匿名处理,未以用户名或论坛昵称标识任何参与者身份。

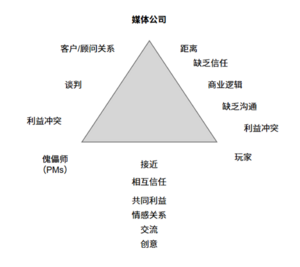

在讨论了参与性之后,第四章探讨了与之相关的问题,即宣传型ARG如何利用这种参与来提供免费的数字营销劳动。本章考察了现实/虚构与内容/广告之间界限的模糊化如何使数字劳动的概念变得复杂化——在这种情况下,受众(无论是否意识到)无偿地从事营销工作。本章也从制作方的视角出发,承认其中存在两种生产者/消费者关系:玩家/游戏主持人(player/PM)与玩家/媒体公司(player/media company)。每种关系都有其自身的动态,并影响各方对宣传型ARG中所涉劳动的认知。

为支撑这一讨论,研究者收集了对游戏设计师进行的深度访谈数据。获取媒体公司的直接接触渠道被证明十分困难,因此关于其意图与期望的讨论主要来自其承包商的视角,或来自行业媒体及主流新闻中对企业发言人的采访。必须注意这些资料来源可能存在的偏见与局限性。例如,它们通常无法提供关于营销活动预算等精确信息,并可能需要保护其正在进行的商业利益及与前客户的关系。

访谈对象包括肖恩·斯图尔特(Sean Stewart,《野兽》首席编剧)、约翰·克里斯蒂亚诺(John Christiano,Project C公司首席执行官)以及阿德里安·洪(Adrian Hon,Six to Start公司创始人)。在完成《野兽》的开创性工作后,斯图尔特于2003年与乔丹·魏斯曼(Jordan Weisman,微软娱乐部门创意总监)和伊兰·李(Elan Lee,微软游戏工作室首席游戏设计师)共同创立了独立创意内容机构42 Entertainment。李和斯图尔特于2007年离开该公司,成立Fourth Wall Studios,此后42 Entertainment才启动了《WhySoSerious》项目。

克里斯蒂亚诺于2002年创立了总部位于得克萨斯州的数字机构Project C。该机构参与了2010年《超级8》ARG的制作,该项目由为Amblin、派拉蒙和Bad Robot工作的多家承包商共同开发与执行。Project C负责游戏的部分内容,而其他部分则由营销机构Watson D/G运营。这为一个由不同利益相关方开发、包含多个动态组成部分的项目提供了尤为有趣的视角。

曾洪是Cloudmakers雅虎讨论版的首席版主。此后,他加入总部位于伦敦的Mind Candy公司,参与独立ARG《Perplex City》的开发,并于2007年创立了自己的公司Six to Start。¹² Six to Start曾为多个IP开展跨媒体营销活动,包括BBC的《Spooks Code 9》(David Wolstencroft,2008)、Channel 4的《Misfits》(Howard Overman,2009–2013)以及Puffin Books的《Young Bond》(Charlie Higson,2008–2014)。洪的视角尤为宝贵,因为他能从“幕前”与“幕后”两个角度发言——既曾作为玩家,也担任过游戏主持人(PM)。

访谈辅以行业媒体文章与采访,例如《广告时代》(Advertising Age)、《品牌策略》(Brand Strategy),以及包括《连线》(Wired)和《纽约时报》(The New York Times)在内的主流刊物。《野兽》游戏结束后玩家与游戏主持人(PM)之间的聊天记录转录稿,为早期玩家与PM之间的关系提供了洞见;此外,亦参考了2007年ARGFest-o-Con大会小组讨论的转录稿。¹³ 所有这些资料均可在公共领域通过网络或纸质出版物获取。访问Cloudmakers雅虎群组的文档需成为该群组成员,但入群并无限制。

本书不仅旨在向初次接触该类型的读者介绍这一相对鲜为人知的另类实境游戏世界,也试图揭示其作为宣传材料使用时所涉及的两个关键问题。这些游戏常被赞誉为赋权性、协作性与共创性的,对许多玩家而言,这种体验的确如此。然而,在宣传与营销的语境下,我们需要一场更为批判性、深入的讨论,以审视这种协作的具体条件,以及宣传型ARG中所存在的权力动态——这类ARG表面上要求受众以提供营销劳动来换取娱乐体验。这一现象远比以往研究所承认的更为复杂,而本书正试图通过基于玩家与“傀儡师”(puppetmasters)真实且亲历经验的研究,厘清这些复杂性。

注释

- http://super8.wikibruce.com/File:STIES-Console100507_Printout.jpg

- https://metacortex.netninja.com/my_notes/history.html

- www.miramontes.com/writing/exocog/

- www.wired.com/2001/05/majestic-invades-your-world/

- www.perplexcity.com/

- www.42entertainment.com/

- 完整出版物列表见 www.janemcgonigal.com

- 有关品牌内容的进一步阅读,参见 www.brandedcontentresearch network.org/books-and-articles/

- https://archive.org/web/

- 尽管作者为个人用途保存了少量截图与图像存档,但若干版权持有者未许可在本书中使用这些图像,因此无法予以复制。鉴于ARG是一种高度视觉化的媒介,通常以图像而非文字说明更为清晰,这一限制带来了挑战。本书已在可能的情况下提供相关网站的网络档案馆(Web Archive)链接。

- www.42entertainment.com

- http://argfestocon.com/

- www.sixtostart.com/官方网站将该会议描述为“由社群组织的年度会议、节庆与聚会,旨在提供与另类实境游戏、跨媒体叙事及严肃游戏相关的演讲与活动”。该会议始于2003年的一次小型聚会,后发展为吸引业内重要演讲者的大型会议,最后一次举办是在2013年;

参考文献

Askwith, I. (2006) This Is Not (Just) an Advertisement: Understanding Alternate Reality Games, MIT Convergence Culture Consortium White Paper. Available: http://convergenceculture.org/research/c3_not_just_an_ad.pdf [Accessed 11.01.2019].

Askwith, I. (2007) Deconstructing the Lost Experience: In-Depth Analysis of an ARG, MIT Convergence Culture Consortium White Paper. Available: http://convergenceculture.org/resources/2006/12/deconstructing_the_lost_experi.php [Accessed 11.01.2019].

Chess, S. & Booth, P. (2014) ‘Lessons Down a Rabbit Hole: Alternate Reality Gaming in the Classroom’, New Media & Society, 16(6), pp. 1002–1017.

Dondlinger, M. & Mcleod, J. (2015) ‘Solving Real World Problems with Alternate Reality Gaming: Student Experiences in the Global Village Playground Capstone Course Design’, Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 9(2).

Goodman, E. (2006) ‘Stealth Marketing and Editorial Integrity’, Texas Law Review, 85, pp. 83–152.

Gordon, R. (2015) Alternate Reality Games for Behavioural and Social Science Research, ETC Press. Available: https://openlibra.com/en/book/alternate-reality-games-for-behavioral-and-social-science-research [Accessed 11.01.2019].

Gray, J. (2010) Show Sold Separately: Promos, Spoilers, and Other Media Paratexts, New York, NY: New York University Press.

Hardy, J. (2017a) ‘Commentary: Branded Content and Media-Marketing Convergence’, The Political Economy of Communication, 5(1), pp. 81–87.

Hardy, J. (2017b) ‘Sponsored Content Is Compromising Media Integrity’, openDemocracy, 12.04.2017. Available: www.opendemocracy.net/jonathan-hardy/sponsored-content-is-blurring-line-between-advertising-and-editorial [Accessed 17.01.2019].

Hunter, L. B. (2015) ‘This Is Not a Threat: Conspiracy for Good’, International Journal of Performance Arts and Digital Media, 11(2), pp. 185–201.

Janes, S. (2016) ‘“You Had to Be There” – ARGs and Multiple Durational Temporalities’, in Sara Pesce & Paolo Noto, eds., The Politics of Ephemeral Digital Media, London: Routledge, pp. 183–197.

Jenkins, H. (2006) Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, New York, NY; London: New York University Press.

Kozinets, R. (2010) Netnography: Doing Ethnographic Research Online, London: Sage.

McGonigal, J. (2008) ‘Why I Love Bees: A Case Study in Collective Intelligence Gaming’, in K. Salen, ed., The Ecology of Games, Cambridge, MA.; London: MIT Press, pp. 199–227.

Örnebring, H. (2007) ‘Alternate Reality Gaming and Convergence Culture’, International Journal of Cultural Studies, 10(4), pp. 445–462.

Pham, A. (2001) ‘Game Lacks “Majestic” Interest’, The LA Times, 26.11.2001. Available: https://web.archive.org/web/20150609050609/http://articles.latimes.com/2001/sep/26/business/fi-49897 [Accessed 11.01.2019].

Phillips, A. (2005) ‘Soapbox: ARGs and How to Appeal to Female Gamers’, Gamasutra.com. Available: www.gamasutra.com/view/feature/2471/soapbox_args_and_how_to_appeal_to_.php [Accessed 11.01.2019].

Piatt, K. (2009) ‘Using Alternate Reality Games to Support First Year Induction with ELGG’, Campus-Wide Information Systems, 26(4), pp. 313–322.

Sheldon, L. (2011) The Multiplayer Classroom: Designing Coursework as a Game, Boston: Cengage Learning PTR.

Unfiction Glossary. (2011) Available: www.unfiction.com/glossary [Accessed 11.01.2019].

Walden, K. (2014) Searching for District 9 in the Archives: Archaeology of a Transmedia Campaign, Paper presented at Archives 2.0 Conf.

Walden, K. (2016) ‘Nostalgia for the Future: How TRON Legacy’s Paratextual Campaign Rebooted the Franchise’, in Sara Pesce and Paolo Noto, eds., The Politics of Ephemeral Digital Media, London: Routledge, pp. 95–109.

宣传型ARG的环境

ARG并非营销工具箱中广为人知的手段,这或许与其短暂的生命周期有关。它们在营销活动中的应用始于2000年,并在该十年末达到顶峰。这一趋势受到2008年金融危机、高昂的运营成本、新鲜感的逐渐消退,以及通过成熟社交媒体网络开展的低成本参与式营销日益占据主导地位的显著影响。本章首先概述宣传型ARG的结构、规则及目标受众,继而将这类游戏置于观众观看模式与营销实践不断变迁的更清晰历史语境之中。在此过程中,本章引入三个案例研究,并勾勒出该类型在2000年至2010年间的兴衰轨迹。

结构与游戏规则

- 在多种媒体平台与现实空间中展开

- 提供一种互动性、分散式的叙事体验

- 要求玩家参与者重构分散的叙事

- 通常拒绝承认自身为游戏(“这不是游戏”,This Is Not A Game)

- 通常没有明确的规则或指引

- 通常要求玩家解决困难的挑战或谜题以推动进程

- 通常鼓励(或要求)玩家组建协作性社群

跨媒体设计师克里斯蒂·迪娜(Christy Dena)补充指出,ARG:

- 通过“傀儡师”(puppetmasters)的人为干预对玩家行为作出回应

- 以实时方式进行(迪娜引自 Askwith 2006:10)

游戏的开端被称为“兔子洞”(rabbit hole),这一说法源自卡罗尔的《爱丽丝梦游仙境》,暗示玩家即将坠入的故事世界可能充满奇异之事。在电影的宣传型ARG中,这一入口通常隐藏在预告片、海报、官方网站或其他更为传统的营销物料之中。随后展开的叙事通常围绕一个谜团展开,设定在电影的世界观内,涉及在电影叙事时间线之前或之后发生的事件。在许多情况下,要解开谜团,观众必须观看电影。例如,《科洛弗档案》(Cloverfield)的ARG叙事将玩家引导至电影开场镜头前的那一刻,因此玩家实际上必须购票才能知晓接下来发生了什么。

为了推动叙事发展,玩家必须解开各种风格与难度的谜题和线索。这些谜题可以是线上的(例如Flash小游戏、破译网站密码),也可以是线下的(例如大规模寻宝活动)。《野兽》(The Beast)和《为何如此严肃》(WhySoSerious)中的若干线下活动要求玩家先解开线上谜题,才能获得前往现实地点的指引。线下活动深受玩家珍视,常被设计为游戏的高潮结局(参见《零年》[42 Entertainment 2007] 和《弗林已逝》[42 Entertainment 2009])。²

谜题被刻意设计得过于复杂,单靠一人无法完成;它们需要群体智慧(hive mind)的协作,或如詹金斯(Jenkins)所称的“知识社群”(knowledge community,2006:57)。因此,线上社群聚集于如Unfiction.com等论坛。在已有强大粉丝基础的情况下(例如《黑暗骑士》),多个玩家社群可能在既有论坛内自发形成,从制作方角度看,这可能难以管理。随着叙事推进,玩家可通过电子邮件、电话或邮寄方式联系游戏中的角色与公司;游戏中的角色也可以同样方式联系玩家。这些角色可能是电影中已有的人物(如《黑暗骑士》中的戈登局长),也可能是专为游戏开发、从未在电影中出现的新角色(如《超级8》中的乔什·明克[Josh Minker])。此类游戏通常在电影上映前3至18个月之间以实时方式展开。这造就了玩家与“傀儡师”(PMs)之间一种独特的关系。PM必须迅速回应玩家的行动(或不作为),以确保游戏按计划推进,并适时调整谜题、角色与叙事细节。尽管ARG持续时间较长,但其即时性与体验性特质使其具有明显短暂的生命周期。³

游戏通常在电影上映时结束,但也可能延续更久。《科洛弗档案》的ARG在DVD发行后被重新激活,因为玩家继续在影片中寻找线索。该游戏激发了一种“法医式粉丝文化”(forensic fandom,Mittell 2009):观众暂停、倒带并反复观看DVD,试图揭开摧毁曼哈顿的怪物的起源——而这一点无论是电影还是ARG本身都未曾明确说明。无论这是有意设计还是偶然结果,这种做法都成功在电影上映后推动了DVD销量,并鼓励观众多次重返影院观影。

目标受众

ARG的复杂性可能让人认为其仅吸引愿意投入时间与精力的小众受众。人们也容易想当然地认为ARG主要吸引青少年男性群体。这对希望触达更广泛受众的媒体公司而言可能令人却步。然而,Mind Candy公司首席执行官迈克尔·史密斯(Michael Smith)指出,《困惑之城》(Perplex City,Mind Candy 2005–2007)的参与者中“有大量50岁以上的人,而且我们知道大约一半的玩家是女性”(史密斯引自 Askwith 2006:21)。

Askwith(2006)将ARG玩家划分为五类:组织者(organisers)、搜寻者(hunters)、侦探(detectives)、潜水者(lurkers)和旁观者(rubberneckers)。前三类玩家积极参与解谜并推动叙事发展,而潜水者虽关注游戏进程却从不发帖;旁观者则会在论坛上提出想法或评论,但很少与角色互动,也几乎不会在游戏网站上注册个人信息。据估计,约76%的注册Unfiction玩家从未或极少在论坛发帖。这些玩家被归类为“潜水者”,剩下23%的社群成员被标记为“活跃玩家”,其中仅有1%属于“高度活跃玩家”(图1.1)。Unfiction估计活跃玩家与潜水者的比例介于1:5至1:20之间,而潜水者构成了ARG受众的大多数(Unfiction 2011)。

李(Lee)强调设计多层次参与的ARG的重要性(李引自 Irwin 2007),并将受众构想为一个倒三角形:

最宽大的顶部代表的是极其随意的玩家,他们的人数远超其他任何群体。因此,我们努力确保我们创作的每一款游戏都至少提供某种简单的入门方式——一种2到10分钟的体验,既有趣又有成就感,并希望能鼓励你再次参与……

| 玩家类别 | 玩家数量 | 占Unfiction社群比例 |

| 潜水者(0–10帖) | 26,074 | 76% |

| 活跃玩家(11–500帖) | 7,600 | 23% |

| 高度活跃玩家(500帖以上) | 317 | 1% |

图1.1 Unfiction玩家社群活跃度层级

中间部分的人数远不及顶部那么多。这些人可能每周或每两周查看一次游戏。我们会确保当他们想要参与时,总有丰富的内容可供体验…… 而三角形最顶端的那一小部分人,就是那些“疯狂”的家伙——硬核玩家。这个金字塔结构还有一个非常美妙的附带效应:底部的玩家为顶部的玩家提供娱乐,而这本身也同样充满趣味——简直就像真人秀节目一样。 但要让我们的任何一次体验取得成功,就必须建立某种机制,让这三类玩家都能参与其中 (李引自 Irwin 2007)

这里存在一种相互依存的关系,然而其他设计师也指出,媒体公司并不总是对触达ARG核心社群感兴趣,而是更关注“由你们所做的事情引发的涟漪效应……那些潜水者或阅读新闻报道的人”(Clark 2007)。这些涟漪效应离不开对“硬核”玩家的吸引,但要在这两者之间取得平衡十分困难;而且,2到10分钟的轻量级体验远比为满足金字塔顶端玩家所需的复杂体验便宜得多。

规则

ARG几乎没有成文的“规则”,但随着这一类型的发展,一些规则在玩家与傀儡师(PMs)之间自然形成,使其从诞生之初就具有某种程度的共创性。玩家与PMs共同遵守“这不是游戏”(This Is Not A Game,简称TINAG)的美学原则,即游戏本身从不承认自己是游戏。TINAG既是一套美学准则,也是一种哲学理念,它要求网站看起来真实可信,电话号码必须真正有效,角色必须被当作真实存在的人物来对待。⁴ 如果PM让某个角色做出不合时宜的行为以推动剧情转折,沉浸感便会丧失。在游戏结束前,PM不得以本人身份、化名或角色身份参与论坛讨论。如果玩家需要更多线索,这些线索应通过“游戏内”方式提供,而非直接通过论坛私信。任何试图冒充角色以影响玩家或“劫持”游戏的行为都是被禁止的。iii 这些规则最终在Unfiction上被正式确立,并对玩家与PM之间的关系产生了影响。如果任何一方无法信任对方会作出恰当回应,游戏本身将变得无法进行——例如,玩家通过作弊跳过谜题,或PM设计出根本无法解开的谜题。一位PM曾用一个精妙的体育类比来说明这一点:

这非常像一场网球比赛……当那个PM团队……不是把网球打回来,而是打出一个保龄球,这就毫无道理了。如果你不能把球打回界内,玩家就没法玩你的游戏。 (Kerr 2007)

这种相互信任对于维持“这不是游戏”(TINAG)至关重要。其他媒介可能隐含地要求受众暂时搁置怀疑,但很少有媒介如此明确地提出这一要求。ARG所要求的不仅仅是搁置怀疑;它们要求玩家据此采取行动——与角色交流,并遵从其指示,仿佛这些角色真实存在且其言行至关重要。要做到这一点,需要情感投入与信任——投入越大,一旦这种信任被证明是轻率之举,或未能换来愉快的体验,所产生的负面后果也就越严重:

ARG的全部意义就在于让受众参与到这种奇特的“信任之舞”中——即玩家迫切希望相信这些内容是真实的,因为这样会更有趣;而ARG的任务,就是尽一切努力让玩家在与我们一同迈出这一步时,不会觉得自己很愚蠢。 (李引自 Siegel 2006)

傀儡师(PMs)承认并尊重玩家所投入的这种情感:

你必须相信,那些正在制作你投入大量时间参与的游戏的人,不会戏弄你、捉弄你,比如设计一个根本无法解开的谜题……那样做就是在滥用人们的信任。 (Hon 2012)

玩家也表现出对以“正当”方式解谜的相互关切。在论坛上,依靠“暴力破解”(brute force)的解谜方式通常遭到劝阻,甚至被谴责。这种动态或许促使我们重新思考如何理解参与式宣传媒介中生产者与消费者之间的关系。这种新的格局出现之时,恰逢受众媒介消费实践的期待正在发生变化,包括复杂叙事的兴起,以及更具主动性、游戏性的接受模式的出现。

背景:游戏兴起、复杂叙事与媒介接受模式的转变

Askwith(2006)将沉浸式娱乐/宣传形式的起源追溯至奥森·威尔斯(Orson Welles)1938年对《世界大战》(War of the Worlds)的广播剧改编,该节目以真实新闻播报的形式呈现。观众的反应已有详尽记载:数百万在免责声明播出后才收听的听众误以为该节目是一则真实的新闻报道(《纽约时报》1938;Gosling 2009)。他还把ARG与始于《谜藏》(Masquerade,Williams 1979)的“扶手椅寻宝游戏”(armchair treasure hunts)联系起来——这是一本儿童读物,内含线索,指向一颗埋藏于英国某处的秘密珠宝。他指出,平克·弗洛伊德(Pink Floyd)1994年发行的专辑《钟声》(The Division Bell)是此类游戏首次用于推广商业产品的案例(Askwith 2006)。⁵ 更早之前,Fabrice Lyczba(2017)则将沉浸式营销策略的源头定位在1920年代电影营销中的“喧嚣噱头”(ballyhoo stunts):这些街头媒介表演形式多样,从在阿拉巴马州蒙哥马利市游街的纸板霸王龙,到在纽约时代广场倾倒“真正的撒哈拉沙子”并邀请观众寻找埋藏其中的一美元硬币。⁶

这使我们得以在整个电影营销史中追踪一类热衷游戏、乐于解谜、充满游戏式好奇心的媒介受众。然而,宣传型ARG得以蓬勃发展的环境,却以前所未有的规模鼓励了这种参与式互动模式,其中技术进步发挥了关键作用。《野兽》(The Beast)创作于2001年,当时高速宽带正逐渐普及到好莱坞的核心受众群体(即拥有较高可支配收入的年轻市场)。沉浸式或泛在式游戏本身并非新事物,但在线游戏的流行度正在上升。1990年代末,三款成功的大型多人在线角色扮演游戏(MMORPG)相继问世:《无尽的任务》(EverQuest,Sony Online Entertainment 1999)、《网络创世纪》(Ultima Online,Electronic Arts 1997)和《亚舍隆的呼唤》(Asheron’s Call,Turbine Inc. 1999)。它们均为当代游戏如《第二人生》(Second Life)、《魔兽世界》(World of Warcraft)和《激战》(Guild Wars,ArenaNet 2005)的先驱。自1998年起,电子游戏的收入已超过故事片的票房收入(Caldwell 2008:277)。

21世纪初,随着Flash软件被广泛用于制作交互式网页和在线游戏,“休闲游戏”(casual gaming)也迅速兴起。到该十年末,移动技术和应用程序的普及进一步推动了这一趋势,最终催生了《糖果粉碎传奇》(Candy Crush,King 2012)和《部落冲突》(Clash of Clans,Supercell 2012)等现象级热门游戏。这些游戏大多通过游戏内微交易(microtransactions)盈利,而非依赖主机游戏较高的售价。业界将此视为一个信号:不仅游戏玩家群体比他们原先设想的更为庞大,而且他们也十分愿意为游戏付费。⁷ 与ARG更直接相关的是Rockstar公司《侠盗猎车手》(Grand Theft Auto,1997–)系列等沙盒类主机游戏的成功。这类游戏在2001至2010年间大量涌现,强调非线性叙事的乐趣——玩家可以在一个看似无边无际、开放自由的世界中,按自己选择的顺序体验多重叙事,在虚拟景观中穿行,并在沙盒设定的限制内探索自身创造力的边界。某些ARG也提供了类似体验,例如允许玩家自由探索哥谭市(Gotham City)的各种机构层面。面对这种竞争,好莱坞对类游戏式宣传的采纳,或许可被视作一种尝试,旨在利用电影这一更为线性的媒介所无法提供的游戏化快感。

20世纪90年代至21世纪初,好莱坞电影也出现了一种趋向更具实验性的叙事结构的潮流。代表性作品包括《低俗小说》(Quentin Tarantino,1994)、《记忆碎片》(Christopher Nolan,2000)、《搏击俱乐部》(David Fincher,1999)、《穆赫兰道》(David Lynch,2001)、《黑客帝国》(Wachowskis,1999)、《21克》(Alejandro González Iñárritu,2003)和《撞车》(Paul Haggis,2004)。沃伦·巴克兰(Warren Buckland)将这些影片描述为“拥抱非线性、时间循环和碎片化的时空现实……[它们]模糊了不同现实层面之间的界限,充斥着空白、欺骗、迷宫般的结构、模糊性以及明显的巧合”(2009:9)。这并不是说在此之前的电影中完全没有此类作品,但学者们普遍认为,这类影片此前更多存在于“传统意义上较难理解”的艺术电影和欧洲作者电影范畴中(Kinder 2002;Elsaesser 2009)。

西蒙斯(Simons,2008)列举了用于描述这一风格的多种术语,包括分岔路径叙事/网络叙事(Bordwell 2002,2008)、谜题电影(puzzle films,Panek 2006)、心智游戏电影(mind-game films,Elsaesser 2009)、模块化叙事(modular narratives,Cameron 2006)、多重草稿电影(multiple draft films,Branigan 2002)、数据库叙事(database narratives,Kinder 2002)、复杂叙事(complex narratives,Staiger 2006)以及反转电影(twist films,Wilson 2006)。相关争论聚焦于这些影片究竟标志着一个取代传统叙事结构的新电影时代的到来,还只是一时的潮流。然而,对ARG而言关键在于,观众需要采取一种主动的观看模式才能理解这类影片。“心智游戏电影”和“谜题电影”这两个术语本身就唤起了游戏感,西蒙斯(2008)在讨论观众如何接受其复杂的时间结构时,援引了博弈论与游戏学(ludology)。ARG与这些类游戏电影的同步兴起表明,观众正在发展相应的观看策略,而制作者也在回应观众对更高叙事复杂性的需求。

埃尔斯瑟(Elsaesser)指出,这些影片旨在“使观众迷失方向或产生误解(除了精心隐藏或完全不予透露的信息外,还频繁使用情节反转和诡计式结局)”(2009:15)。但他认为,观众非常享受这种挑战。他将这些影片视为对多平台电影所对应的发行、接受、消费、影迷文化、鉴赏力与观看模式等条件的回应——这类电影既能吸引影院观众……又能在网上调动情绪激昂的粉丝社群……同时还能作为DVD“有效运作”,甚至可能作为一款游戏也成立。

这些条件具体源于技术、产业和观众观看方式的转变,且三者密不可分。其中,观众观看方式的转变与ARG关系最为密切。正如埃尔斯瑟(Elsaesser,2009:16)所言,复杂叙事指向“观众与电影关系的危机……传统的观众位置——‘窥视者’、‘见证者’、‘观察者’及其相关的电影机制或技巧……不再被认为恰当、引人入胜或具有足够的挑战性”。在电影的营销活动中加入ARG,或许是一种将这种复杂性纳入整体体验的方式,而无需将其直接构建进电影本身;这是一种试图同时吸引新兴的“游戏型”观众群体以及那些未必希望获得如此“具有挑战性”的观影体验的观众的策略。

埃尔斯瑟还提到了围绕复杂叙事在网络论坛中展开的粉丝活动。他认为,这类粉丝网站:

要么忽略虚构契约,将电影视为现实生活的延伸,并认为真实信息与之相关;要么倾向于将电影作为数据库的起点,向其中添加、收集并分享各种其他数据——包括冷知识、细节信息和深奥知识……我们必须假定,这种“信以为真”的态度正是允许参与其中的游戏规则之一。 (2009:35)

这种“信以为真”的态度,既呼应了主导ARG的“这不是游戏”(TINAG)理念,也契合了参与ARG所必需的协作式知识共享过程与“法医式粉丝”(forensic fandom)方法。埃尔斯瑟(Elsaesser,2009:19)指出,这类叙事策略如今已在“主流电影、事件电影/大片、独立电影,以及(由HBO资助的)电视剧中变得司空见惯”。米特尔(Mittell,2006)指出,角色与叙事弧线确实是在多集之中逐步展开的,而非被压缩在单集之内。早在1980年代初,连续剧形式(而非单元剧)便已流行起来,以《达拉斯》(Dallas,CBS 1978–1991)和《希尔街的布鲁斯》(Hill Street Blues,NBC 1981–1987)为代表,为后来叙事复杂的剧集奠定了基础,包括《双峰》(Twin Peaks,ABC 1990–1991)、《吸血鬼猎人巴菲》(Buffy the Vampire Slayer,The WB 1997–2001;UPN 2001–2003)、《X档案》(The X Files,Fox 1993–2018)以及《黑道家族》(The Sopranos,HBO 1999–2007)。这些剧集经常打破叙事惯例,有意识地将观众注意力引向叙事机制本身。过去,电视剧会为闪回或梦境等非常规叙事手法提供明确提示,以免观众迷失方向;而复杂叙事则往往缺乏此类信号,迫使观众自行解读。这就要求观众对剧集进行长期投入,以便逐渐掌握每部剧独特的叙事规则。这种“操作性审美”(operational aesthetic)本身就构成一种愉悦,鼓励观众享受解构虚构故事世界背后运作机制的过程(2006:35)。

米特尔同样将这种叙事风格归因于观众行为的变化、媒介产业的发展以及新技术的出现。他谨慎地指出,这些因素未必是直接原因,而是“使创作策略得以蓬勃发展的条件”(2006:37)。在后续的文章中(2009),他将这类剧集描述为“可深挖的”(drillable)文本,鼓励观众以一种探究式、注重细节的方式对待他们喜爱的电视剧。他将这种参与模式称为“法医式粉丝文化”(forensic fandom),并以《迷失》(Lost)粉丝创建“迷失百科”(Lostpedia)为例——这是一个维基页面,在该剧六季播出期间,持续对剧情进行细致而系统的分析,并记录各种推测与粉丝理论(Mittell 2009)。

制作者也开始加入线上粉丝讨论,以测试观众的理解程度与观看体验;米特尔(2006)列举了《巴比伦5号》(Babylon 5,Warner Bros. 1994–1998)和《美眉校探》(Veronica Mars,UPN 2004–2006;CW 2006–2007)作为例证。这表明制作者愿意与观众建立更具互动性的关系,预示了ARG玩家与制作者之间关系的雏形。与埃尔斯瑟一样,米特尔认为:

“文化研究学者在1990年代视为亚文化现象的粉丝文化的消费与创作实践,随着互联网传播手段的普及,如今已得到更广泛的传播与参与,使主动型观众行为进一步成为一种主流实践。” (2006:32)

到21世纪初,大众观众已开始接受像《迷失》(Lost)这样复杂的叙事,这一事实表明,一种更广泛的媒介消费环境已然形成——受众已准备好投入《野兽》(The Beast)所能提供的那种叙事体验。

案例研究一:《野兽》——《人工智能》(A.I.: Artificial Intelligence,史蒂文·斯皮尔伯格,2001)

《野兽》由微软游戏工作室(Microsoft Games Studios)的一个小型团队于2001年创作,起因是微软虽已获得电影《人工智能》的电子游戏改编权,却难以将影片内容转化为一款传统游戏。该团队由乔丹·魏斯曼(Jordan Weisman,微软娱乐部门创意总监)、肖恩·斯图尔特(Sean Stewart,首席编剧兼科幻小说作家)以及伊兰·李(Elan Lee,首席导演兼制作人)领导,并得到外部程序员、网页设计师和艺术家团队的支持。⁸ 关键的是,他们指示所有知晓该游戏存在的人一律否认其存在。他们的口号是:

“不予置评。”我们让每个人都这么说。无论谁问起任何关于这款游戏的问题,回答永远是“不予置评”。我们让比尔·盖茨这么说,让市场部门这么说,甚至让斯皮尔伯格本人也说“不予置评”。 (Lee 2002)

这种保密性使公众对这款游戏仅有模糊的认知,却极度缺乏信息,从而引发了强烈的媒体关注。微软团队对游戏开发过程的描述表明,他们在游戏内容上采取了一种略带实验性和创意性的方法:

“我们在这里想做什么就真的可以做什么。[他们]偶尔会来看看我们,但大多数时候,都会发现我躺在办公室地板上,浑身沾满橡皮泥,然后只是摇着头退出房间……” (李,引自 Cloudmakers 2001)

《野兽》的故事设定在2142年,即电影《人工智能》(A.I.)事件发生后的第16年。全球变暖已达到危机临界点,纽约市因冰盖融化而被淹没。人类创造了人工智能(A.I.),其存在形式多样,包括机器人、玩具、“有生命”的房屋,以及在“数据圈”(datasphere,一种未来形态的互联网)中失控运行的程序。这些人工智能模拟人类行为与情感,随着它们变得越来越像人类,一些人对其存在感到威胁(体现为“反机器人民兵”[ARM]运动),而另一些人则为其争取法律权利(反映在“机器人自由联盟”以及激进的亲人工智能派别如BIOS和A.R.I.之中)。⁹ 故事围绕角色埃文·陈(Evan Chan)展开,他被发现死于自己的人工智能船“造云者号”(Cloudmaker)上,死因可疑。表面上看,这似乎是一桩普通的“谁是凶手”(whodunnit)案件,玩家被邀请参与调查并破解这起谋杀案。该叙事篇幅冗长、结构复杂,无法在此简短的案例研究中充分呈现。要真正理解它,最好阅读由玩家兼论坛管理员阿德里安·洪(Adrian Hon,2001)汇编的详细攻略《指南》(The Guide)。

开始游戏的过程比预期更为困难,或许是因为这种隐秘的策略依赖于观众在营销内容中察觉到某些隐藏的异常之处,而非将线索设计得尽可能明显。通往游戏的“兔子洞”于2001年3月3日出现,当时电影海报开始分发,相关网站也同步上线(Lee 2002)。海报和预告片中包含了一位名为“有感知机器治疗师”(sentient machine therapist)珍妮娜·萨拉(Jeanine Salla)的署名。在网上搜索她的名字,会导向若干网站,包括珍妮娜的大学主页ⁱ和埃文·陈(Evan Chan)的家庭主页ⁱⁱ。

第二个入口点则隐藏在“Summer 2001”这几个字中,其中字母上的刻痕对应一个电话号码。玩家拨打该号码后,会收到一段语音留言,一位女性要求他们写信至 thevisionary.net。访问 thevisionary.net 网站会触发一个音频文件,内容为:“从前,有个粗鲁又邪恶的孩子,别人让她写信时,她就来拜访了!” 此时,浏览器会自动打开一封新邮件窗口,收件人地址为空,主题栏为“I’m so sorry . . .”(“我真的很抱歉……”),邮件正文已预先填写好,落款为“your remorseful child”(“你悔过的子女”)。经过多次尝试后,玩家发现将这封邮件发送至 mother@thevisionary.net,会收到“母亲”(Mother)的一封神秘回信,信中提及珍妮娜,并以“她会像引导他们一样,引导你找到埃文”结尾。这一设计旨在促使玩家搜索珍妮娜·萨拉并加入游戏。

网站上线后,团队在第一周每天仅收到10至15次访问(Lee 2002)。于是,他们又设计了第三条线索:他们取出几张电影海报的纸质版,用笔手动圈出字母,拼出“Jeanine is the key”(珍妮娜是关键)和“Evan Chan was murdered”(埃文·陈遭谋杀)两句话,并将这些海报寄给了多家游戏与娱乐杂志的编辑。当备受推崇的八卦网站 Ain’t It Cool News 报道了此事后,团队发现网站日访问量激增至20,000次(Lee 2002)。这种侦探式行为并未如项目经理(PMs)所预期的那样“自然而然”地被观众掌握,但很快便成为玩家们的惯用策略。玩家们仔细搜寻网站中的线索,并创建论坛讨论各种推测。其中规模最大的是一个名为“Cloudmakers”(造云者)的雅虎群组,注册玩家约7,000人。慢慢地,一个阴谋论逐渐浮出水面:看起来,陈似乎揭露了自己公司内部的一些不正当交易。各种角色/嫌疑人相继出现,但随着每个嫌疑对象被逐一排除,玩家们最终回归最初的公司阴谋论,并成功破解了谋杀案的真相。

《野兽》原本计划在电影上映前运行六个月,团队预先设计了三个月的游戏内容,并设置了三个难度层级的谜题。然而,“造云者”们在24小时内就解开了全部内容。设计师们因此被迫实时、即兴地制作新内容并回应玩家(Lee 2002)。一种开发模式由此形成,玩家们开始期待他们称之为“更新星期二”(Update Tuesdays)的新内容发布节奏——这一模式既是出于设计考量,更是迫于现实需要。最终,这场游戏扩展至30个网站、15通电话、35封电子邮件、一份传真,以及在芝加哥、纽约和洛杉矶举行的线下聚会。

《人工智能》(A.I.)于2001年6月29日上映,玩家们因此获得了一场免费观影作为奖励。大约一个月后,当大部分故事线均已收尾时,游戏正式结束,玩家收到了一封来自项目经理(PMs)的深情邮件:

“此刻,我们深感自己有幸拥有了所能想象到的最好、最聪明、最富热情的观众。如果您有任何未被常见问题解答(FAQ,即将推出!)涵盖的问题,或者只是想聚一聚、聊聊天,我们将于7月31日(星期二)晚上9点(美国东部时间)/下午6点(美国太平洋时间)举行一场线上聚会。 (www.zone.msn.com/zzzz/auditorium.asp)”(项目经理邮件,记录于 Hon 2001)¹⁰

上述聚会由玩家记录下来(Cloudmakers 2001),反映出项目经理(PMs)多么热切地希望征求玩家的反馈。如果游戏结束后的聊天或退出调查至今仍是促销型ARG的常规组成部分,它们也从未如此公开地实施过。

《野兽》被誉为营销领域的下一个重大突破——“网络上的一股独特力量。它为在线推广所激起的兴奋与热议前所未有”(Boswell 2002)。电影营销人员早在两年前就曾在 blairwitch.com 上见过类似的现象。事实上,Askwith(2006)将Campfire公司为《女巫布莱尔》(The Blair Witch Project,Daniel Myrick 和 Eduardo Sánchez,1999)所策划的宣传活动视为ARG的先驱。¹¹ Telotte(2001)指出,此前的电影营销网站充其量不过是“电子新闻资料包”(electronic press kits),仅提供演员阵容、宣传剧照、访谈等信息。而 blairwitch.com 则彻底打破了这一惯例,将观众置于调查三名电影学生不祥失踪事件的侦探位置。这场宣传活动证明,在线营销能够对一部电影的商业成功产生显著影响。¹² 此外,它还充分利用了前述那种热衷于游戏、解谜和积极参与的观众群体。Telotte认为,无论是电影本身还是 blairwitch.com 网站,都借鉴了珍妮特·默里(Janet Murray)所提出的“基于计算机的叙事”(computer-based narratives,1997)所带来的沉浸式愉悦——这一术语涵盖电脑游戏、网页浏览以及“超文本”(hypertexts)。这再次表明,好莱坞正以微妙的方式借鉴日益成功的游戏产业所带来的娱乐体验。此后,其他互动式电影网站也陆续出现,例如为《死亡幻觉》(Donnie Darko,Richard Kelly,2001)¹³ 所设的网站,但这些都只是单一网站,而非如ARG那样庞大复杂的跨媒介叙事项目。《野兽》确实是一次真正具有实验性质的电影营销尝试。

随着广告商在涉及网络受众方面遭遇困难,这一早期的ARG在行业媒体中被描绘为一种专属于“聪明”“富有创意”公司的策略——高出那些缺乏细腻手法、复杂思维和技术能力来采用此类方法的公司一个层次:“这正是创意营销人员本该做的事:为客户讲述他们所能讲出的最佳故事,而这些客户信任他们能够取得成效”(Boswell 2002)。甚至有一位分析师声称,电影制片厂“开始掌握将营销过程知识化(intellectualising)的方法”(Landau 2001)。然而,《野兽》所获得的压倒性好评,应放在当时营销人员正努力吸引日益主动、精通互联网的媒体消费者的背景下加以理解。

背景:从关系营销到病毒式传播及更远

在2000年至2010年间,营销人员正努力吸引所谓“新型”的数字参与型消费者——这类消费者被描述为注意力分散且对广告信息过度饱和(Goldhaber 1997;Powell 2013);他们更看重难忘的体验而非商品或服务(Gilmore & Pine 1998);并且在消费实践中表现得积极且善于发声(Jenkins 2006)。ARG为这些问题提供了一种部分解决方案,但同时也带来了自身的问题。

注意力分散的消费者——注意力经济

在2000年代初互联网泡沫的兴起与破灭期间,横幅广告和弹窗广告是在线广告的主要形式。然而,这些明显属于“推送式”策略(Powell 2013: 2)。它们通过打断(Grainge & Johnson 2015)用户正在进行的任何在线活动,强行推销产品、体验等。随着宽带连接日益普及,营销人员意识到有机会触达那些在网上花费越来越多时间和金钱的受众,因此在这些领域的广告支出优先级也随之提高。

然而,这些广告形式很快失宠,因为人们逐渐意识到这类打断过于令人厌烦,难以奏效。面对广告信息饱和的受众干脆“关闭感知”,就像TiVo时代人们跳过电视广告一样,消费者也找到了各种方法来规避、屏蔽和忽视那些干扰其浏览体验的品牌信息。在注意力经济(Goldhaber 1997)时代,赢得日益冷漠(或日益挑剔)的媒体受众的注意力,其价值堪比现金流。

ARG则提供了一种显著更具“拉动”(pull)性质的方法,其“兔子洞”被巧妙地隐藏在预告片或海报等传统广告材料中。游戏设计师伊兰·李(Elan Lee,引自 Ruberg 2006)经常强调这种传播方式的微妙性,他指出:“如果我们不是大声喊叫,不是强行把信息推给人们,而是轻声细语,只是在电视广告中嵌入一个短暂的画面……那可能会强大得多。” 同时,那些更具“喧闹”特质的元素——尤其是线下活动——所带来的公关曝光同样引人注目。此外,“游戏即现实”(This Is Not A Game, TINAG)原则意味着这一类型本身就内嵌了一种机制,使广告信息始终保持在“低语”状态。不过,促销型ARG的商业属性始终相对明确:它们通常与既有的、可识别的虚构世界、系列作品或IP相关联,并通过预告片、海报等“官方”宣传材料进入。而那些推广非叙事性产品(如消费品)的ARG,则往往从一开始就谨慎地进行品牌标识,以免被指责为骗局(hoaxing,Dena 2008a)或隐性营销(stealth marketing),从而损害消费者信任。例如,《盗窃的艺术》(Art of the Heist)始于新款奥迪A3的预定发布活动。然而,当观众来到现场时,展台上并未出现汽车,而是一则消息,称该车已被盗,并呼吁公众将任何线索提交至其(明确带有品牌标识的)网站。然而,游戏要求玩家“将其视为真实事件”的指令,实际上消解了其商业属性。因此,这种方式成为触达厌倦硬性推销(hard sell)受众的理想途径(Serazio 2013)。它不仅成功吸引了受众的注意力,更长时间维系了这种关注。典型的电影营销内容,从对广告牌的两秒一瞥,到几分钟的加长预告片不等;而ARG则要求受众投入数月的专注参与。

格兰奇与约翰逊(Grainge and Johnson,2015)指出,我们不应过于轻信那种所谓从“推送”(push)到“拉动”(pull)、从“打断”(interruption)到“参与”(engagement)的全面转变的修辞。这种说法假定“早期的屏幕广告并未试图吸引消费者。同样,它也暗示当代广告不再具有打断性”(Grainge & Johnson 2015: 29)。他们正确地指出,这种转变应被理解为一种话语建构——在行业修辞层面可能比在实际操作中更具意义。“推送”策略并未被抛弃,广告商过去、现在乃至将来始终关注如何有效吸引消费者。然而,ARG正是在这种修辞转变的背景下应运而生,为一个迫切希望突破横幅广告和点击率模式的行业提供了一种创新方案。

体验式消费——体验经济

继戈德哈伯(Goldhaber)提出“注意力经济”(1997)之后,吉尔摩(Gilmore)与派恩(Pine)于1998年发表了关于“体验经济”的开创性著作。他们勾勒出经济形态从以商品为基础的工业经济向服务经济演进的轨迹,并指出其合乎逻辑的下一步便是转向销售体验。

鲍威尔(Powell)将这一趋势描述为:

对体验的商品化,以创造竞争优势;在此过程中,“真实性”(authenticity)成为消费者渴望、品牌力求与之关联的一种品质……产品本身的差异化已不再足够……取而代之的是通过让消费者参与和互动,并围绕他们来构建营销策略。 (2013: 53–54)

这些游戏反映出企业如何“围绕其传统产品包装体验,以更好地销售”(Gilmore & Pine 1998)。促销型ARG通常本就在宣传其他媒介产品,这意味着它们本质上早已卷入“销售体验”的实践之中。它们通过提供游戏、解谜和现场戏剧所带来的愉悦感,进一步拓展了这一模式,而所有这些都服务于推广更为线性的电影观影体验。它们符合吉尔摩与派恩所提出的“鲜明个性化、令人难忘的事件”这一标准,并契合其多项设计原则。此类体验必然围绕电影的世界观展开;它们通常是多感官的,尤其体现在现场活动中;它们还经常包含纪念品(玩家论坛称之为“周边”或“swag”),作为体验的实体纪念物,例如在《WhySoSerious》活动中发现的“小丑化”美元纸币。¹⁴ 吉尔摩与派恩认为,这些物品本身可作为吸引付费的附加产品,但在ARG中,它们则作为对玩家有效参与的奖励或奖品。

ARG尚未回应吉尔摩与派恩提出的呼吁——即企业应转向有意识地设计“能收取费用的沉浸式体验”(1998: 98),因为大多数付费参与模式均已失败。然而,这一呼吁已在近年来体验经济市场的爆发中得到回应,例如密室逃脱、沉浸式餐饮、Secret Cinema的沉浸式电影放映,以及Punchdrunk的沉浸式戏剧作品。¹⁵ 在这方面,促销型ARG可谓先驱,而体验经济则在2010年代走向成熟。

主动消费——从关系营销到病毒式营销

人们曾认为,要触达早期互联网时代那种注意力分散、渴望体验的受众,唯一途径就是与他们建立一种新型关系。这一观念延续至今,正如鲍威尔(Powell)所指出的:“消费者不再被‘针对式’营销,而是通过对话参与,以培养与品牌之间的个性化关系”(Powell 2013: 2)。这一基本理念并非新近出现。关系营销(Relationship Marketing, RM)作为一种主流营销范式已有数十年历史,几乎全面取代了传统的4P理论(产品、价格、渠道、促销)(McCarthy 1960)以及营销组合(Marketing Mix)概念(Borden 1964)。关系营销不聚焦于短期、单次的交易,而是致力于建立长期、忠诚的客户关系。

更近一些时候,本·沃尔姆斯利(Ben Walmsley,2018)提出应重新构想艺术营销。他认为,营销范式已从以产品为中心的4P模型转向一种更以受众为中心、更具关系性的4E模型:体验(experience)、交换(exchange)、环境(environment)和参与(engagement)。沃尔姆斯利的关注点在于艺术与文化领域而非娱乐产业,但这种强调构建“有意义”的长期消费者关系、而非短期交易关系的理念,已在众多行业中广泛流行。

与此同时,克里根(Kerrigan)强调了一种从“交换价值”向“使用价值”的观念转变,即“价值只能由消费者在消费行为中创造并被认可”(2010: 5)。瓦戈与卢施(Vargo and Lusch,2006)因此认为,消费者是价值的“共同创造者”(co-creator)。这赋予了消费者在营销过程中更为主动的角色,而非仅仅是“被施加某种行为的对象!”(Dixon & Blois 1983: 4)。针对关系营销(RM)的批评(Gummesson 1997)往往指出,这种修辞在实践中并不总能得到落实,生产者与消费者之间平等关系的承诺常常落空。第三章和第四章试图挑战对“价值共同创造”的简单化理解,通过追问在促销型ARG的语境下,消费者究竟能在多大程度上真正“主动”,以及他们的行为在实践中究竟产生了何种价值。

由于电影制片方与观众之间存在脱节(Kerrigan 2010),关系营销历来难以(但并非不可能)应用于电影产业。鉴于项目经理(PMs)与玩家之间的密切互动,他们或许能与玩家建立比普通电影营销人员与其受众之间更为紧密的关系。促销型ARG或许正是弥合这一鸿沟的一种方式,PMs在此扮演中介角色,使观众感到自己与制片方更为亲近。尽管这些互动未必能直接通向导演或制片人,但ARG提供了一条高度个人化的渠道,使消费者得以与所推广的影片建立关系。

关系营销还旨在通过建立对话来获取并维系消费者的信任。要实现这种对话,就必须有更高程度的消费者参与和互动。然而,这类对话早已在消费者之间自发进行,营销人员需要找到介入其中的途径。他们面对的是一种“新型”消费者——其消费态度已发生转变……从根本上说,比其现代前辈更为苛刻、更不易接受……更少依赖传统促销手段,而是积极主动地搜寻有关未来购买的信息。 (Powell 2013: 2)

理解主动型消费者及其动机的需求,仍是当代营销策略的核心。这并非暗示受众曾经被动地接受营销信息。霍尔(Hall,1973)的编码/解码理论同样适用于广告,正如适用于其他任何形式的文化传播一样。霍尔提出,受众有能力对媒介文本中由生产者编码的意义进行主动解码,从而生成替代性甚至对抗性的解读。然而,随着互联网的出现,消费者的反馈、评价与比较等行为变得更加显性化和可视化。一个关键问题在于,这是否“通过使市场更加透明、企业更需负责,从而潜在地赋予消费者权力”(Powell 2013: 1)。此处“潜在”一词至关重要。在假新闻、品牌内容以及由算法决定并分发的内容盛行的时代,我们必须对这种赋权话语保持最大程度的批判性。詹金斯(Jenkins,2006)主张“知识社群”或“集体智慧”所处的赋权地位。他认为,网络消费者作为一个整体,在向企业就媒介文本的生产提出要求方面处于更有利的位置。然而,ARG中复杂的权力结构可能对这一论述构成挑战。玩家与游戏制作者的近距离互动、玩家社群内部形成的集体智慧,以及他们表面上对游戏叙事所产生的影响,都表明ARG玩家在游戏框架内可能在一定程度上被赋权。至于对所推广影片的文本生产是否拥有控制权,则更难成立;但玩家充满激情的证言提示我们,或许可以考虑另一种形式的赋权——这种赋权超出了文本意义上意义生产的范畴。第三章将在促销型ARG的语境下重新评估这些主张,因为在这一语境中,“赋权”对不同利益相关者可能意味着截然不同的内涵。

将“主动型”消费者等同于“被赋权”消费者的这种倾向,在我们审视ARG与病毒式营销之间的关系时也受到质疑——由于ARG起源于互联网,它们常被与病毒式营销混为一谈。作为2000年代的一个流行术语,病毒式营销明确承认消费者的主动性,因为只有当消费者(而非营销者)主动分享营销信息、扩大口碑传播时,“病毒性”才算真正实现,无论该信息是以GIF、视频片段还是URL的形式嵌入(Dobele et al. 2005, 2007)。这种做法非但没有赋权消费者,反而引发了关于数字媒体营销劳动与权力的问题,因为受众实际上在从事无偿的营销工作。作为未获报酬却具有生产力的互联网用户,他们无偿创造剩余价值,构成了福克斯(Fuchs)所称的“互联网产消者商品”(internet prosumer commodity)的一部分,而媒体公司可对此加以剥削(Fuchs 2014, 2015)。甚至有评论员将《科洛弗档案》(Cloverfield)的ARG描述为“外包的终极形式”(Brodesser-Akner 2007)。鉴于ARG所要求的参与度和情感投入远超简单分享一段病毒视频,这一问题显得尤为突出。ARG从不要求用户付费,但玩家与制作者之间的交换关系却并不简单。第四章提出以下问题:究竟谁从这种劳动中真正获益?以何种方式获益?这种参与是否应被等同于无偿的数字营销劳动?这究竟是真正的剥削,还是媒体公司为消费者提供的一种创新且富有创造力的参与机会?

案例研究2:《WhySoSerious》——《黑暗骑士》(克里斯托弗·诺兰,2008)

在《野兽》(The Beast)大获成功之后,韦斯曼(Weisman)、斯图尔特(Stewart)和李(Lee)共同创立了42 Entertainment——一家总部位于洛杉矶、专注于沉浸式营销体验的公司。他们曾为《光环2》(Halo 2)制作了备受瞩目的ARG《ilovebees》(2004),以及为九寸钉乐队(Nine Inch Nails)同名专辑宣传而打造的《Year Zero》(2007)。2007年,该公司为华纳兄弟(Warner Bros.)推出《WhySoSerious》,以宣传电影《黑暗骑士》。该游戏持续运行了一年多,在此期间,玩家化身为哥谭市(Gotham City)的市民。主线剧情承接该系列前作《蝙蝠侠:侠影之谜》(Batman Begins,克里斯托弗·诺兰,2005)的结尾展开。玩家被招募加入小丑(Joker)的帮派,在哥谭市制造混乱;同时,他们也可以注册加入与哥谭其他机构相关的网站,包括警察局、新闻媒体和政治系统。玩家为这些阵营执行各类任务,而所有这些机构最终都被揭示在某种程度上存在腐败。¹⁶ 玩家社群在Unfiction.com(此时已成为ARG玩家公认的聚集地)和漫画粉丝网站Superherohype.com上相继形成。据42 Entertainment称,玩家论坛包含400多个主题帖、15万多个帖子,浏览量超过700万次。玩家维基据报共包含985个页面、560个文件,并由386名玩家编辑共同维护。¹⁷

“兔子洞”(rabbit hole)于2007年5月11日被发现,位于官方网址thedarkknight.warnerbros.com,该页面链接至Ibelieveinharveydent.com。¹⁸ 随后跳转至另一个完全相同的网站Ibelieveinharveydenttoo.com,但该站点已被小丑涂鸦破坏,促使玩家提交自己的电子邮件地址。¹⁹ 每当一名玩家注册,图像中的一部分像素就会被移除,最终逐步揭示出希斯·莱杰(Heath Ledger)饰演小丑的首张公开剧照。2007年7月26日,在圣地亚哥国际动漫展(Comic-Con)现场,印有“小丑化”图案的一美元纸币被散落在展馆各处,引导玩家前往whysoserious.com。²⁰ 该网站发布了招募小丑手下(henchmen)的“职位”,并提供了一个靠近展会现场的地理坐标,附带一个倒计时钟,定于次日上午10点结束。玩家们聚集到指定地点,看到天空中以航迹云(skywriting)形式写下的电话号码,一场大规模寻宝活动由此展开。奖品包括小丑面具和电影预告片。

这是多场融合现实世界与线上互动的游戏的开端。感恩节过后,玩家们还收到了《哥谭时报》(The Gotham Times)的纸质版。²¹ 这份报纸通过邮寄寄送,并在整个游戏过程中持续在线更新。首期报纸包含了小丑的招聘邮箱地址:humanresources@whysoserious.com,以及指向多个网站的线索,包括hahahatimes.com²²(《哥谭时报》的“小丑化”版本)、gothampolice.com²³,以及Wearetheanswer.org(一个征集有关哥谭警察局(GPD)腐败警员线索的网站)。²⁴ 玩家们为小丑完成解谜与任务,为哥谭市地方检察官候选人哈维·丹特(Harvey Dent)助选,²⁵ 与哥谭警察局(GPD)协同执行行动,并作为“蝙蝠侠公民组织”(Citizens for Batman)的成员支持这位披风斗士。²⁶ 每场活动都为玩家提供奖励,包括实体纪念品、未公开的电影片段访问权限,或仅仅是解谜成功所带来的成就感。与《野兽》(The Beast)仅举办过一次线下活动不同,本项目包含大量线下寻宝活动。除了动漫展(Comic-Con)活动外,玩家还参与了一场以嘉年华为主题的寻宝任务,需从全美22家面包店领取包裹。这些包裹是内藏“小丑”手机的蛋糕,用于联系玩家。²⁷ 美国宽带服务商康卡斯特(Comcast)的订阅用户可在其点播服务中观看新闻节目《哥谭今夜》(Gotham Tonight)的剧集,²⁸ 节目内容揭示丹特已成功当选地方检察官。随后一期《哥谭时报》引导玩家访问gothamcitypizzeria.com。该网站由达美乐披萨(Domino’s)赞助,向特定地区的玩家提供免费披萨。披萨盒内附有代码,可通往一个秘密的“蝙蝠侠公民组织”论坛;同时,gothamcablenews.com更新内容,邀请玩家提交蝙蝠侠的照片或视频。提交者会收到印有“蝙蝠侠公民组织”标志的周边物品,包括贴纸、徽章、钥匙扣和T恤。

最后,一个倒计时计时器出现在 citizensforbatman.org 上,标志着游戏将于7月8日结束。在玩家完成小丑的最终任务后,²⁹ 他们被引导至 whysoserious.com/overture,³⁰ 页面显示一枚炸弹将于7月10日爆炸。此时,游戏中所有剩余网站均被小丑涂鸦破坏。³¹ 多个网站上的拼图碎片被玩家拼接起来,拼出网址 whysoserious.com/kickingandscreening,³² 玩家可在此申请免费观看该片IMAX首映的门票,影片于7月18日在美国上映。所有在游戏过程中提交过电话号码的玩家都接到一通电话,详细描述了哥谭国家银行(Gotham National Bank)发生的一起事件。该事件在《哥谭今夜》最后一集中揭晓:丹特接受采访期间,突发新闻插播称六名戴小丑面具的男子抢劫了银行,其中五人被击毙,一人携数百万美元逃脱。玩家们后来在《黑暗骑士》的开场镜头中亲眼目睹了这一场景。

《WhySoSerious》是迄今为止叙事融合度最高的ARG之一,被视为宣传型ARG的标杆之作。它标志着该类型从边缘实验转向更具结构性、能触及更广泛受众的形式。该项目也巩固了42 Entertainment作为此类体验式营销活动顶尖提供商的声誉,为其赢得了戛纳国际创意节(Cannes Lions International Advertising Festival)的第二座全场大奖(Grand Prix)。玩家普遍对“42E”评价很高,对其持积极态度。

《WhySoSerious》并未采用《野兽》那样错综复杂的叙事结构,也没有像“谁杀了埃文·陈?”(Who killed Evan Chan?)那样清晰明确的任务宣言。相反,它允许玩家代表多个角色与机构行动,从而沉浸于哥谭市的世界之中。游戏具有一定的单元剧特征,因其严格围绕任务或事件进行组织。线下活动的核心地位表明其采用了更为预先规划的方法,而游戏内的提示也使玩家能在活动开始前自行组织。这些活动还拥有特定名称,便于玩家和媒体识别。这种结构足够灵活,允许玩家在游戏的不同阶段加入,而无需大量补课了解此前剧情。例如,玩家即使对小丑此前的活动知之甚少,也可以直接注册加入哈维·丹特的竞选活动。因此,《WhySoSerious》对休闲玩家的吸引力远高于《野兽》,后者在后期阶段更难加入。

在《WhySoSerious》中,实体奖励或“周边”(swag)也更为普遍,从“小丑手机”到哈维·丹特的保险杠贴纸,再到“蝙蝠侠公民组织”T恤,不一而足。奖品还包括预告片或片段的抢先观影机会。斯图尔特(Stewart,2012)回忆道,当年《野兽》中出现类似做法时,他曾“翻白眼”,但《WhySoSerious》的玩家却对这些奖励感到欣喜。这种日益增强的商业化感影响了玩家与游戏策划者(PMs)之间的关系。一位Superherohype(SHH)网站的玩家认为,只要42 Entertainment通过论坛上的“忍者”(ninjas)或“卧底”(plants)发布谜题线索,就是可以接受的——而在《野兽》时期,这种做法远不被认可。玩家们在整个游戏过程中也乐于直接联系“42E”,尽管这在技术上违背了“这就是不是游戏”(TINAG)原则。这种沟通方式的转变也反映出玩家对PMs认知的变化。玩家们越来越多地将问题直接指向“42E”——一个具有品牌声誉、可识别的企业实体,这也促使玩家逐渐识别出一种独特的“42E风格”。

然而,任何与《野兽》的直接比较都应考虑《WhySoSerious》所处的制作语境。到2008年,线上互动营销已成为电影宣传的核心手段,而非像过去那样只是印刷与广播电视宣传之外的实验性附属项目。《WhySoSerious》正是整合营销活动的一个典型范例,而这种做法当时正逐渐成为众多公司的标准流程(Powell 2013: 5)。

此外,《人工智能》(A.I.)并未背负商业成功系列作品常有的创意包袱。而《WhySoSerious》的策划者在可创造的世界、故事情节和角色类型方面则受到诸多限制。哥谭市的美学风格与主题基调已在《蝙蝠侠:侠影之谜》中明确界定,该片将漫画改编带向了一种比蒂姆·伯顿(Tim Burton)和乔尔·舒马赫(Joel Schumacher)前作更少风格化、更黑暗、更具暴力现实主义的方向。《黑暗骑士》还特别聚焦于小丑与双面人(Two-Face)的重新引入——这些角色虽为旧识,却被塑造为经历重大转变的“新面孔”。因此,这部重启之作不仅需要应对庞大的、历史悠久的蝙蝠侠粉丝群体的期待,还需顾及更广泛的电影观众。这些角色即使对普通影迷而言也并不陌生,他们可能带着此前观看蝙蝠侠电影的经验走进《黑暗骑士》的影院。与《野兽》相比,此处留给创意实验的空间明显小得多。

相比之下,《野兽》所承载的创意包袱较轻,尽管粉丝们曾对该项目在库布里克(Kubrick)去世后转交给斯皮尔伯格(Spielberg)表示担忧。其世界观与故事素材完全是原创的,且被严密保密,使得观众的期待并不明确,因而更容易管理。而《WhySoSerious》则背负了更重的商业责任,因此也是一场更具商业导向的运作。

21世纪中期涌现出一批高调的宣传型ARG,包括奥迪(Audi)的《盗车艺术》(Art of the Heist,2005)、《迷失体验》(Lost Experience,2006)以及《零年》(Year Zero,2007)。³³ 此时,维基百科题为《另类现实游戏史》(“History of Alternate Reality Games”)的文章却戛然而止。然而,2008年或许可被视为宣传型ARG的“巅峰”时刻。艾布拉姆斯(Abrams)的首部剧情长片《科洛弗档案》(Cloverfield)上映前推出了游戏《1–18–08》,受到《双面女间谍》(Alias)和《迷失》(Lost)粉丝的热切期待。同年,麦当劳(McDonald’s)配合2008年奥运会推出了ARG《失落的指环》(The Lost Ring),而英国红十字会则运行了一款名为《希望的痕迹》(Traces of Hope)的游戏,玩家需在乌干达内战背景下帮助一名少年与母亲团聚。

行业媒体报道在将ARG描述为“营销的未来”或“长期战略工具”(Readon 2009)与警告其为短视的跟风行为之间摇摆不定。因此,关于ARG有效性的各种说法层出不穷。ARG因其成本效益而备受赞誉(Smith 2008;Weisman 引自 Kyllo 2009),但这一点难以核实,因为有关制作成本的报道往往模糊不清,或仅针对高调项目给出巨额数字。这或许源于人们对病毒式营销节省成本潜力的普遍兴奋。一篇文章甚至声称ARG“比网络广告有效15倍,且便宜得多——无需昂贵的广告牌或电视时段,只需聚焦于免费的口碑传播”(Watson 2001)。由于ARG通常用于宣传已有粉丝基础的高度期待的电影、电视剧或主机游戏,票房收入也未必能清晰反映其成功与否。对这类产品而言,公关与媒体报道往往更为关键:“赢得的是报纸版面,他们第一天就能卖出1亿美元的《光环》”(Stewart 2012)。

《创:战纪》(Tron Legacy,2010)或许是最后一部采用大规模宣传型ARG的好莱坞主流电影,同样由42 Entertainment操刀。《弗林永生》(Flynn Lives)规模宏大,包含多场壮观的线下活动,例如重建弗林的街机厅,以及一场“Encom公司现场新闻发布会”——当萨姆·弗林(Sam Flynn)从直升机上跳伞突袭会场时,发布会被中断。³⁴ 最终活动吸引了7,000名访客,他们在复刻的“终点俱乐部”(End of the Line Club)中通过沉浸式屏幕观看了预告片。与《WhySoSerious》类似,该项目再次证明了此类策略对拥有既有粉丝基础的成熟IP的价值。然而,此后这类大型ARG逐渐式微,取而代之的是规模更小的病毒式营销活动,这些活动在互动性、沉浸感以及叙事复杂度方面均有所降低。不同案例在复杂程度上差异显著。《五十度灰》(Fifty Shades of Grey,Sam Taylor-Johnson,2015)鼓励观众申请格雷企业(Grey Enterprises)的实习职位。³⁵ 粉丝们创建了类似领英(LinkedIn)风格的个人资料,并完成基础在线任务,通常需通过社交媒体分享活动才能进入下一阶段或解锁额外内容。³⁶ 同样地,《侏罗纪世界》(Jurassic World,Colin Trevorrow,2015)的玩家也为生物工程公司InGen创建员工档案。该主题公园网站在互动性、多媒体内容和世界观构建方面提供了更多内容。后来该网站被“恐龙保护组织”(Dinosaur Protection Group)入侵,该组织亦拥有强大的线上存在感。³⁷ 最后,格兰奇与约翰逊(Grainge and Johnson,2015)描述了《饥饿游戏》(Hunger Games)系列的多层次营销活动。用户再次创建个人资料并被分配到一个行政区(District),从而被定位为帕纳姆(Panem)受压迫的居民。³⁸ 随后,他们通过所有可想象的社交媒体渠道见证了贯穿整个系列的起义过程,并接收到海量内容。然而,即便在此类活动中,互动性仍相对较低,叙事复杂度也远不及《WhySoSerious》或《弗林永生》。全面铺开的ARG时代似乎已然终结。

对媒体公司而言,有诸多理由不委托制作宣传型ARG。大规模游戏和线下活动成本高昂,且在后勤执行上困难重重。这类游戏劳动密集,需要一支投入的策划团队(PMs)长时间工作,以回应玩家的行动。在投入了人力与活动物料之后,宣传型ARG的投资回报率(ROI)却难以衡量。2008年金融危机之后,这一问题变得更加令人却步,当时包括好莱坞在内的各行业广告预算普遍收紧(《经济学人》2009年)。关于初期制作成本的报道也十分模糊:“这就像问一根绳子有多长。这取决于你和谁合作、游戏有多复杂、你需要多少资源”(爱丽丝·泰勒(Alice Taylor),引自 Smith 2008)。当提及具体数字时,范围从大型游戏的“七位数项目”(Stewart 2012),到“远低于1,000万美元”(Gallagher 2001)、“数十万到五十万美元”(Hon 2012),或“5万至50万美元之间”(Christiano 2013)。然而,ARG通常被宣传为比印刷或广播电视广告更具性价比(Smith 2008;Weisman 引自 Kyllo 2009)。

通过覆盖范围来衡量成功同样困难。图1.2描述了用于表明ARG成功的各类统计数据。

这些数据均为大规模指标,却无法体现更细致层面的用户参与度。许多宣传型ARG无法达到好莱坞对大片所期望的受众数量。然而,尽管评估中已纳入定性的受众参与数据,这些量化指标仍在业内被广泛使用,设计师必须在该体系内工作,以向客户证明ARG的价值。尽管设计师坚称此类游戏允许多层次的参与(Lee,引自 Irwin 2007),但要说服高管仍然困难。现实中,只有少数核心玩家会深度参与,而其中大多数人本就是会购买首映周末电影票的粉丝。

| The Beast | ilovebees | WhySoSerious | |

| 参与者 | 300万人积极参与。1

Cloudmakers人数超过7,500人(Hoxsey 2005)。1 250万玩家(Dena 2008b)。 |

300万玩家。2

1万名“养蜂人”在现实中被动员,60万人积极在线解谜,230万人持续关注剧情发展(Hoxsey 2005;Landau 2001)。 ilovebees.com每日独立访问量超过50万(Dena 2008b)。 在内容更新日,记录到超过200万独立访问量(Dena 2008b)。 |

超过1,100万独立参与者,遍及75个国家以上。3

参与者超过1,000万人。4 75万至80万名参与者在全球380座城市参与了线下活动。5 “12小时蛋糕寻宝活动”仅有几十人实地参与,但约有140万人在线围观事态发展”(Rose 2011: 10–13)。 |

| 流量/社交互动 | 3亿次曝光量。6

100万独立用户,超过300万次会话,其中28%的访客在线停留时间超过半小时(Landau 2001)。 |

50万+每日独立访问ilovebees.com(Dena 2008b)。

内容更新日,记录到超过200万独立访问量(Dena 2008b)。 |

与该活动相关的1,300个视频和5,000张照片被上传至YouTube和Flickr。7 |

图1.2 ARG参与数据:《野兽》、《ilovebees》与《WhySoSerious》

无论如何。这些策略在品牌管理和与粉丝群体进行有效互动方面具有充分的说服力,但它们并不能真正带动观众走进影院。ARG也不再像过去那样能获得大量媒体报道版面:“到我们完成《ilovebees》[2004年]时,《野兽》所用的那些手法已经无处不在……人们的态度就像是:‘是啊,见得多了,这不过是一种营销手段。我才不会为某种营销手段给你写报道呢’”(Stewart 2012)。

随着该类型的发展,ARG的准入门槛对企业客户而言变得过高。《野兽》树立了过高的标杆,尽管客户迫切希望满足对主动受众参与的感知需求,但克里斯蒂亚诺(Christiano,2013)指出,更复杂的项目在财务和后勤上过于繁琐,且需要过多的投入。因此,营销人员开始寻求规模更小、预算更低但影响力相近的方案:

“全面深入的‘深度沉浸’(Deep Dive)需要耗费大量时间和资源,却只能带来不确定的投资回报率。电影行业中的许多人正试图设计出不那么繁复但仍能获取部分价值的东西。” (Stewart 2012)

我们由此明显看到一种转变:从面向核心玩家群体的复杂谜题与故事世界,转向为更广泛受众设计的简易谜题。根据詹金斯(Jenkins,2006)的理论,更多玩家应意味着更强的集体智慧,从而能够应对更困难的谜题。然而,在ARG的案例中,更多玩家通常意味着更多休闲玩家(casuals),而人们假定这些玩家需要更简单的游戏才能保持参与兴趣。这揭示了“作为游戏的游戏”与“作为营销的游戏”之间的张力——设计师难以创造出一种平衡的体验,既取悦核心玩家,又吸引更广泛的受众。复杂性开始让位于可及性,商业考量也可以说开始压倒创意。

这并非意味着复杂的跨媒体或跨媒介宣传副文本(paratexts)已不复存在。它们对粉丝受众具有特定价值,在这些情况下,营销活动可能会变得更像ARG。例如,哈迪(Hardy,2013)认为,《普罗米修斯》(Prometheus)的宣传活动就是一个协同性极强的企业跨媒体营销范例。它不会被视作ARG,因为其中缺乏游戏性(ludic)元素。然而,它确实是一次极为成功且复杂的跨媒介叙事实践,通过一项精准面向该系列粉丝的跨媒体营销活动展开,专为那些希望深入探索世界观的粉丝服务。

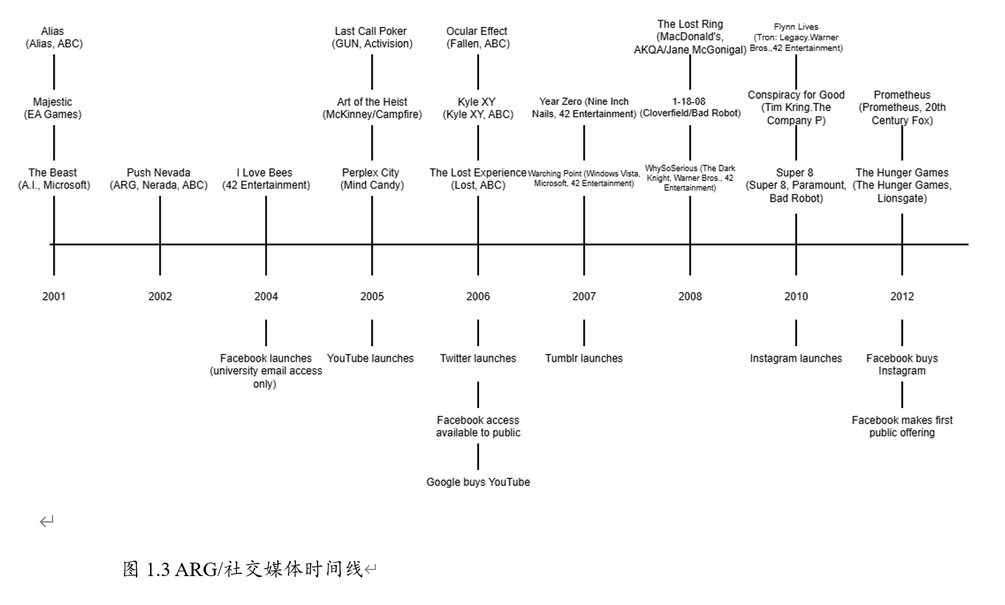

相比之下,病毒式营销活动在保留完整ARG部分互动性的同时,致力于解决上述问题。降低(但不完全取消)玩家的能动性(agency),可减少后勤与财务风险。Facebook、Twitter 和 Instagram 等社交网络的深度整合,使得利用现有行业指标生成更可衡量、可报告的参与数据成为可能,从而更容易论证积极的投资回报率(ROI)。潜在的病毒式内容也被投放到大众面前,所处的空间具有半私人性质,却不会侵入论坛或粉丝自建网站等专属粉丝领域。这类社交网络同时容纳粉丝与非粉丝,使口碑传播能更高效地触达更广泛的受众,而非局限于粉丝社群内部。这些调整显著提升了内容的可及性。鲍威尔(Powell)指出,大约从2005年起,“网络的媒介景观从根本上变得社会化了”(Han 2011: 5)。ARG在一定程度上得以利用这一趋势,但值得铭记的是,《野兽》(The Beast)、《Majestic》和《双面女间谍》(Alias)ARG均在Facebook问世前四年就已上线(参见图1.3)。

2004年至2010年间,出现了规模更大、知名度更高的ARG项目。在此期间,Facebook(2004年)、YouTube(2005年)和Twitter(2006年)相继推出,但尚未像今天这样深度融入日常生活或营销文化。智能手机和移动设备虽在发展中,却远未普及。因此,ARG主要运行于一个可被描述为早期Web 2.0的在线环境中,依赖玩家自建的论坛和电子邮件来触达受众。2010年推出的《超级8》(Super 8)营销活动,介于《WhySoSerious》(2008年)之后两年、《普罗米修斯》(2012年)之前两年,开始显现出宣传型ARG发展方向的转变。

案例研究3:《超级8》——《超级8》(J.J. 艾布拉姆斯,2011年)

在2001年至2010年之间,网络已变成一个截然不同的空间。Web 2.0与社交媒体渠道所推动的个人资料大量涌现,使营销人员更容易利用既有的社交网络以“病毒式”传播信息。在好莱坞,新一代电影人不仅继承了斯皮尔伯格和卢卡斯等前辈的电影迷情结,而且对网络文化与跨媒介叙事也十分熟悉,对于自己作品的线上呈现与传播拥有更清晰的构想。当年对《人工智能》(A.I.)团队而言尚属全新、未被探索的领域,如今已有了更明确的地图,也更容易驾驭。

这对J.J. 艾布拉姆斯尤其如此。他此前已创作并制作了两部附带ARG的电视剧(《双面女间谍》(Alias)和《迷失》(Lost)),二者均以错综复杂、充满谜团的情节著称。2008年,他监制了《科洛弗档案》(Cloverfield),其宣传包含一场为期一年的ARG。39 艾布拉姆斯还(无论有意或无意)塑造了自己某种“策划者”(PM)的形象;克里斯蒂亚诺(Christiano,2013)证实,艾布拉姆斯深度参与了概念会议,并对所有最终方案拥有审批权。因此,粉丝们自然期待《超级8》也会推出ARG。到2010年,玩家社群已进一步扩大,该类型也更加成熟,“群体智慧”(hive mind)早已准备就绪、翘首以盼。艾布拉姆斯因此不仅需要维护自己的声誉,也需维护其制作公司“坏机器人”(Bad Robot)的声誉。“坏机器人”最初隶属于试金石电视公司(Touchstone Television),2006年随艾布拉姆斯转投派拉蒙(Paramount)和华纳兄弟(Warner Bros.),并与之签订了长期合约。这种合作关系是否影响了ARG的开发尚不确定,但它显然意味着与《野兽》或《WhySoSerious》截然不同的制作背景。

ARG玩家基于Unfiction.com和cloverfieldclues.blogspot.com聚集,吸引了来自《迷失体验》(Lost Experience)和《科洛弗档案》(Cloverfield)ARG的相同观众。游戏最初遵循了一个对于有经验的玩家来说熟悉的模式。兔子洞被嵌入在2010年5月发布的预告片中,玩家们热切地等待逐帧筛选它。预告片描绘了列车在撞车前从51区运输某种东西,接着有一个东西从残骸中冲出。放慢预告片结尾闪烁的胶片卷揭示了短语“scariestthingieversaw”。Scariestthingieversaw.com(STIES)是第一个ARG网站,并启动了活动的三个可辨识线索中的第一条,全部设定在现代。

第一条线索跟随新角色Josh Minker尝试揭开他父亲在电影事件中所扮演的角色。玩家通过STIES,一个远程PC桌面跟踪通讯,随着Josh被一位匿名消息人士联系,他们称其为“Mysterio”。他声称有关于Josh的父亲下落及其参与政府掩盖火车上生物的信息。线索引导玩家到Josh的博客和阴谋论网站revalistic.com。答案似乎与被称为“vitas relic”的神秘物体有关。Josh的房子被他的同事Sarah及其团队突袭,他们也在寻找该遗物。Mysterio最终被当局追踪,并留下告别信表示他选择自杀而非被折磨分享信息。经过长时间的暂停后,Josh的更新告知玩家他和Sarah都安全并找到了vitas relic,这是一种立方体(后来确定为Argus立方体,在影片中有重要意义)。他最终在Lillian找到了他父亲的墓地,以及一张解释说,在与外星生物对峙之后,Minker先生变得痴迷于再次找到它,更改了自己的名字并频繁搬家。在电影中,揭露Woodward博士实际上是Josh的父亲。他制造了火车失事以帮助外星人逃脱政府的控制。这似乎结束了叙事,但仍留下了一些未解答的问题。

第二条线索也起源于STIES网站。它引导玩家打印一份报纸文档,该文档指向RocketPoppeteers.com,这是一个虚构的冰棒品牌的网站,包含小游戏、挑战和商品。Rocket Poppeteers冰淇淋车也在Comic-Con上被发现,并通过其Twitter账户宣布。大约在2011年6月,当小游戏中的五名最高分玩家获得记分板上的认可和一个可收藏的Argus立方体时,该网站活动结束。Rocket Poppeteers与ARG的其他部分互动较少,尽管玩家们一直在寻找连接。

游戏的第三条线索出现在2011年3月通过官方网站发布首个完整预告片时。设计成看起来像一个悬挂着胶片卷的编辑室,鼓励玩家通过Twitter解锁丢失的帧并创建剪辑。包括Wired.com和Slashfilm.com在内的网站收到了包含一段Super 8胶片、一个包含黑白影片片段的USB驱动器以及带有代码和电子邮件地址卡片的包裹。将代码发回给发送者可以解锁编辑室中的一帧。玩家还通过Facebook注册加入Super 8开发室并在特定时间登录来解锁帧,这使他们有机会赢得Super 8 T恤和包含已解锁帧的胶片。帧也被隐藏在Super8的iPhone/iPad应用程序和电影院展板中。最终的剪辑是一份政府实验事件报告,涉及外星飞船、生物及其技术(包括能量生成的Argus立方体)的回收和研究。此线索未记录在Super 8维基页面上,表明玩家并未将其视为ARG的一部分,而是视为营销活动中的单独病毒元素。

Josh Minker的故事线可以称为“真正的”ARG,并且与编辑室和开发室有一些交集。Rocket Poppeteers相对独立,并反映了艾布拉姆斯之前ARG中的虚构品牌。以阴谋论为前提开始,游戏迅速吸引了玩家。然而,随着游戏的发展,它打破了现有的ARG规范,在整个营销活动中发展出一个不太明确的角色,导致玩家反应不一。情节松散地拼凑在一起,角色显得不够丰满。像revalistic.com这样的网站,充满了阴谋论和科学信息,引发了很多玩家的猜测,但很少得到确认。

三条线索之间的松散联系常常使得该游戏难以作为一个整体来跟踪。鉴于《迷失》中惯用的误导和死胡同手法,粉丝们在Super 8 ARG中发现这些并不感到意外:“根据神秘大师JJ艾布拉姆斯之前的项目,Super 8可能会产生大量的猜测”。

然而,有一篇评论简洁地表达了这种挫败感:

我非常喜欢这个游戏,但我觉得它结束得相当突兀。我非常不满意,因为结局太快且毫无高潮。我们始终不知道是谁在追捕乔什,是什么能量救了莎拉,以及伍德沃德〔乔什的父亲〕为何要乔什去寻找维塔斯遗物。这感觉就像是《迷失》的大结局,却没有那种情感高潮来弥补未给出所有答案的遗憾。 (Koelsch 2011)

埃尔塞瑟(Elsaesser,2009)所描述的“玩游戏的观众”或许乐于被戏弄,但他们仍然渴望传统的叙事闭合。该游戏在2011年6月10日影片美国上映时正式结束,但此后又出现了与国际上映日期同步的额外线上内容,尚不清楚这些内容是否旨在延续故事。Rocket Poppeteer这条线索让玩家保持忙碌,但Minker故事线的更新却变得越来越少,令玩家感到沮丧,认为剧情毫无进展。这或许是一种玩家管理策略,故意在最后一刻前让玩家处于信息饥渴状态。然而,论坛上不满的讨论表明,这种策略未必有效。

Project C负责编辑室(Editing Room)、开发室(Development Rooms)以及scariestthingieversaw.com。Rocket Poppeteers则由Watson D/G运营。这两家公司此前曾为派拉蒙/坏机器人(Paramount/Bad Robot)旗下的其他项目提供内容,包括《科洛弗档案》(Cloverfield)和《星际迷航》(Star Trek,2009)。然而,它们的服务范围比42 Entertainment更为多样,涵盖“全方位的网络宣传活动”到针对营销活动的单个病毒式元素、网络内容以及数字营销倡议的战略支持。Project C所负责的ARG部分围绕艾布拉姆斯提供的视频内容展开,团队的任务是以“一种很酷的方式……将内容拆分成小片段,同时让观众参与到协作过程中”(Christiano 2013)。除此之外,他们几乎没有获得进一步指导,这一点与《野兽》类似:“我们只得到了一个想法,然后就被给了大量自由去设法实现它”(Christiano 2013)。行业媒体对ARG仍持续表现出模棱两可的态度:

“几年前,客户要的是病毒式营销,然后是博客,再后来是用户生成内容(UGC)活动。我确实觉得,眼下另类实境游戏(ARG)有点像是一时的潮流。如果代理商和客户只是盲目跟风,仅仅因为这是个流行词就去做,那只会导致千篇一律的模仿策略。” (Rei Inamoto,引自Goldie 2008)

与此同时,一个围绕跨媒介叙事(包括ARG)的完整产业已经形成。因此,开发者面临着保持该类型新鲜感、创新性和参与度的压力。制片方则需要证明其长期有效性,以确保获得营销活动的合同。

结论

宣传型ARG(另类实境游戏)的兴起与衰落发生于特定的历史、技术和产业变革背景之中。定义它们之所以困难,往往源于其对多重边界的模糊:虚构/现实、商业/创意、营销/叙事、线上/线下游戏。它们兼具双重功能:一方面作为富有创意的跨媒介叙事作品,另一方面作为以商业为导向的营销材料。显然,它们能够且确实同时履行这两种角色,但又各自保持着独特性,提供了一种互动性强、沉浸感深且富有情感共鸣的叙事体验。

在一定程度上,得益于宽带互联网连接的日益普及,宣传型ARG吸引了那些试图触达“新型”消费者的营销人员——这些消费者正将越来越多的时间投入线上。ARG提供了一种超越横幅广告和弹窗广告的在线营销形式,旨在触达被业界定义为“主动型”(Dixon & Blois 1983;Jenkins 2006)、注意力持续时间较短(Goldhaber 1997)、且日益将体验视为比产品更有价值(Gilmore & Pine 1998)的消费者。从受众角度看,ARG提供了一种叙事模式,吸引那些寻求比传统线性叙事更具挑战性和互动性的观众。这群热衷游戏、充满好奇心且具有侦探式思维的观众,已在主流电影和电视中体验到日益复杂的叙事结构,因此恰好处于对《野兽》这类游戏产生兴趣的理想位置。

本章所介绍的三个案例研究展示了该类型在大约十年间的逐步发展:ARG逐渐从一种实验性的新奇事物,转变为嵌入好莱坞主流电影系列营销活动中的常规组成部分。2010年之后其衰落可归因于若干因素,包括营销预算缩减、投资回报率(ROI)难以证明,以及新鲜感的丧失。相比之下,依托社交媒体上现成受众的小规模病毒式营销活动风险更低、效果更易量化。因此,像《弗林永生》(Flynn Lives)这样的大型宣传游戏,往往只针对拥有庞大既有粉丝基础的成熟IP推出,因为这些粉丝更有可能深度参与游戏。下一章将探讨这些案例研究与其所推广影片之间的关系、它们在更广泛营销活动中的整合方式,以及其作为宣传材料的功能。

注释

- 多部出版物对ARG设计进行了更深入的探讨(Szulborski 2005;Hansen 等 2012;Evans 2014)。

- www.42entertainment.com/work/yearzero www.42entertainment.com/work/flynnlives

- 有关宣传型ARG中同时运作的多重时间性的进一步讨论,参见Janes 2016。

- 关于TINAG(“这并非游戏”)更详细的考察,参见Janes 2017。

- 一位Usenet新闻组成员开始发布自称“Publius”的消息。他暗示专辑中隐藏着一个“谜题”,并称首位解开者将获得奖励。

- 尽管其他粉丝持怀疑态度,但当Publius准确预测新泽西州一场演唱会上会出现白色灯光,拼出“PUBLIUS ENIGMA”时,他被证明是正确的。该谜题至今未解,奖金也无人认领(Askwith 2006)。

- 分别为《失落的世界》(Harry Hoyt,1924)和《当沙漠呼唤》(Ray C. Smallwood,1922)的宣传活动。

- 受众中女性比例也比他们意识到的更高。有关休闲游戏市场中性别议题的讨论,参见Eklund 2016。

- 片尾字幕提及Three Mountain Group、Atomic Pictures、Field-Y和Code Ring:https://groups.yahoo.com/neo/groups/cloudmakers-moderated/conversations/messages/1019 [访问日期:2019年3月28日]

- 玩家推测这些可能是微软内部的玩笑,指代BIOS操作系统及常见的提示“Abort, Retry, Ignore”(中止、重试、忽略)。

- 10http://web.archive.org/web/20060105103026/http://cloudmakers.org/guide/index4.shtml#10.2puppet

- Campfire团队随后为奥迪推出了ARG《盗窃的艺术》(Art of the Heist),并为HBO剧集《真爱如血》(True Blood)开展宣传活动(Hardy 2011)。

- 《女巫布莱尔》(The Blair Witch Project)制作预算为6万美元,全球票房收入近2.5亿美元。

- 参见Beck 2004。

- http://batman.wikibruce.com/Image:Jokerdollar.jpg

- www.secretcinema.org/ www.punchdrunk.org.uk/ www.thevaults.london/divine-proportions www.time-run.com/

- 42 Entertainment网站上关于此项目的视频片段展现了该游戏的复杂性。www.42entertainment.com/work/whysoserious

- www.42entertainment.com/work/whysoserious

- http://batman.wikibruce.com/Ibelieveinharveydent.com

- http://batman.wikibruce.com/Ibelieveinharveydenttoo.com

- http://batman.wikibruce.com/Whysoserious.com

- http://batman.wikibruce.com/Image:GothamTimesPapers.jpg

- https://web.archive.org/web/20081219183655/www.thehahahatimes.com:80/

- http://web.archive.org/web/20071125174343/www.gothampolice.com:80/

- http://web.archive.org/web/20080508212459/www.wearetheanswer.org:80/

- www.whysoseriousredux.com/dent/ibihd/home.htm

- http://web.archive.org/web/20080330102647/www.citizensforbatman.org:80/

- http://batman.wikibruce.com/Image:Cake.jpg http://batman.wikibruce.com/Image:Insides.jpg http://batman.wikibruce.com/Image:Package.jpg

- http://batman.wikibruce.com/Gotham_Tonight

- http://web.archive.org/web/20090322192653/www.whysoserious.com:80/

- http://batman.wikibruce.com/Whysoserious.com/Overture

- https://web.archive.org/web/20090107013234/http://gothampolice.com/ http://web.archive.org/web/20090405000236/www.citizensforbatman.org:80/

- http://batman.wikibruce.com/Whysoserious.com/Kickingandscreening

- https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_alternate_reality_games

- www.42entertainment.com/work/flynnlives

- http://web.archive.org/web/20150430002107/www.greyenterprisesholdings.com:80/

- www.stradellaroad.com/work/fifty-shades-of-grey

- http://islanublar.jurassicworld.com/dinosaurs/

- www.thecapitol.pn/

- 《科洛弗档案》(Cloverfield)未作为案例研究,因其与《WhySoSerious》同年发布。《超级8》(Super 8)则提供了一个更近期的艾布拉姆斯ARG范例。

- http://super8.wikibruce.com/Scariestthingieversaw.com

- 桌面操作的演示视频可在此处观看:www.youtube.com/watch?v=yXKF-qmrbUU

- http://web.archive.org/web/20100705082938/www.hooklineandminker.com:80/

- http://web.archive.org/web/20110308022402/http://revalistic.com:80/

- http://super8.wikibruce.com/Rocketpoppeteers.com

- https://twitter.com/RocketPoppeteer

- http://super8.wikia.com/wiki/Argus_Cubes http://s302.photobucket.com/user/mach1monorail/library/ARGUS%20Cube?sort=3&page=1

- www.super8-movie.com/editingroom.html

- http://super8.wikibruce.com/Home

- 艾布拉姆斯的粉丝曾在《科洛弗档案》和《双面女间谍》(Alias)的ARG中见过一种名为Slusho的虚构软饮料。Poppeteer网站在某款冰棒的成分中引用了Slusho神秘且令人上瘾的主要成分(kaitei no mitsu,意为“海之蜜”)。 www.behance.net/watsondg

参考文献

Askwith, I. (2006) This Is Not (Just) an Advertisement: Understanding Alternate Reality Games, MIT Convergence Culture Consortium White Paper. Available: http://convergenceculture.org/research/c3_not_just_an_ad.pdf [Accessed 11.01.2019].

Beck, J. C. (2004) ‘Concept of Narrative: An Analysis of Requiem for a Dream (.com) and Donnie Darko (.com)’, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 10(3), pp. 55–82.

Borden, N. H. (1964) ‘The Concept of the Marketing Mix’, Journal of Advertising Research, 4, pp. 2–7, June.

Bordwell, D. (2002) ‘Film Futures’, Substance, 31(1), pp. 88–104.

Bordwell, D. (2008) Poetics of Cinema, New York, NY: Routledge.

Boswell, K. (2002) ‘Telling Good Stories: How the AI Online Campaign Kicked Viral Marketing Over the Fence to Us All’, The Marketleap Report, 2(4). Available: www.marketleap.com/report/ml_report_23.htm [Accessed 24.06.2009]. No longer available online. Print copy held by author.

Branigan, E. (2002) ‘Nearly True: Forking Plots, Forking Interpretations. A Response to David Bordwell’s “Film Futures”’, Substance, 31(1), pp. 105–114.

Brodesser-Akner, C. (2007) ‘Only Gumshoes Can See This Movie’, Advertising Age, 78(28) pp. 4–36.

Buckland, W. (2009) ‘Introduction’, in W. Buckland ed., Puzzle Films, Malden, MA; Oxford: Wiley-Blackwell.

Caldwell, D. (2008) Production Culture: Industrial Self Reflexivity and Critical Practice in Film and Television, Durham, NC: Duke University Press.

Cameron, A. (2006) ‘Contingency, Order and the Modular Narrative: 21 Grams and Irreversible’, The Velvet Light Trap, 58, pp. 65–78, Fall.

Christiano, J. (2013) Email Interview with Author, 06.03.2013.

Clark, B. (2007) ARGFest Transcript 03 – Panel 1 – Developing an ARG. Available: https://web.archive.org/web/20080331221502/http://wiki.argfestocon.com/index.php?title=2007vt03_Transcription [Accessed 05.01.2019].

Cloudmakers (2001) Post-Game Puppetmaster Chat, 31.07.2001. Available: http://groups.yahoo.com/neo/groups/cloudmakers/files [Accessed 11.01.2019].

Dena, C. (2008a) Anti Hoaxing Strategies and the TINAG Fallacy. Available: www.christydena.com/2008/01/anti-hoaxing-strategies-and-the-tinag-fallacy/ [Accessed 17.01.2019].

Dena, C. (2008b) ARG Stats. Available: www.christydena.com/arg-stats/ [Accessed 11.03.2019].

Dixon, D. & Blois, K. (1983) ‘Some Limitations of the 4 P’s as a Paradigm for Marketing,’ in Back to Basics, Proceedings of the Marketing Education Group, Cranfield School of Management, pp. 92–107.

Dobele, A., Toleman, D. & Beverland, M. (2005) ‘Controlled Infection! Spreading the Brand Message Through Viral Marketing’, Business Horizons, 48(2), pp. 143–149.

Dobele, A. et al. (2007) ‘Why Pass on Viral Messages? Because They Connect Emotionally’, Business Horizons, 50(4), pp. 291–304.

The Economist. (2009) ‘Nothing to Shout About’, The Economist, 30.07.2009. Available: www.economist.com/business/2009/07/30/nothing-to-shout-about [Accessed 17.01.2019].

Eklund, L. (2015) ‘Who Are the Casual Gamers? Gender Tropes and Tokenism in Game Culture’, in W. Willson & T. Leaver, eds., Social, Casual and Mobile Games, New York, NY: Bloomsbury.

Elsaesser, T. (2009) ‘The Mind-Game Film’, in Warren Buckland, ed., Puzzle Films, Malden, MA; Oxford: Wiley-Blackwell.

作为营销手段的ARG

随着受众的注意力分散在多个数字与社交媒体平台,以及传统的电视、电影和广播之间,媒体公司及其产品尽可能广泛地出现在这些空间中,如今已成为理所当然之事。当前的挑战在于如何实现内容在各平台之间的无缝协调与整合。宣传型ARG的出现,可置于更广阔的“跨媒介叙事”(transmedia storytelling)与“跨平台”(cross-platform)参与的语境中加以理解。从宣传角度看,跨媒介娱乐可被定义为:“故事、角色与图像的协同流动,以提升消费者对品牌的体验”(Powell 2013: 10)。一个相关术语是“跨媒体营销”(cross-media marketing),Hardy将其定义为“通过一种媒体服务或产品来推广另一种”,特指媒体公司协同推广其“关联媒体利益”的实践(2010: 4)。宣传型ARG兼具构建世界观与讲述故事的功能,然而人们往往倾向于将这两种功能视为对立或互斥的。要在叙事作品与推动另一产品销售的驱动力之间取得平衡,绝非易事。

鉴于这种双重角色,本章考察宣传型ARG、更广泛的营销物料以及其所负责推广的影片三者之间的关系。同时,本章也探讨各案例研究如何运用多种营销理论与策略,包括情感经济(affective economics)、品牌塑造/品牌娱乐(branding/branded entertainment)、商业赞助(commercial sponsorship)以及品牌社群(brand communities)。

更广泛的营销物料

三个案例研究的入口点都依赖于玩家在传统宣传物料(即预告片、海报、官方网站)中注意到某些异常隐藏的内容。华纳兄弟为《人工智能》(A.I.)设立的官方网站最初并未参与ARG,但营销团队后来允许ARG制作方使用该网站引导新玩家进入游戏(Puppetmaster FAQ 2001)。然而,微软团队与华纳兄弟营销团队是截然分开的实体。这解释了为何李(Lee)和斯图尔特(Stewart)将该游戏描述为一种叙事类型,而非营销手段。他们强调华纳兄弟对该项目持支持态度,但对其财务成功却语焉不详。李还回忆道,操偶师(PMs)并未监测玩家的人口统计数据,而这本应是营销团队关注的重点(Lee 2002)。鉴于玩家与制作团队关系密切,若显得玩家正被推销产品,他们可能会产生负面反应,因此微软团队可能有意与营销人员保持距离,以维系这种信任。

《WhySoSerious》则与其他官方物料配合得更为紧密。宽带互联网接入的普及巩固了将官方网站作为“兔子洞”(rabbit hole)入口的做法,玩家解谜后会获得海报或预告片作为奖励。然而,所有ARG网站都明显独立于最初的发布站点。以这种方式向粉丝传递官方内容,可被视为一种控制内容传播的尝试,既让粉丝满意,又阻止他们通过不受欢迎的渠道获取并泄露内容。

相反,《超级8》(Super 8)ARG在游戏后期将玩家引导回官方网站(super8-movie.com),以寻找“剪辑室”(Editing Room)。多个“官方”渠道也连接至剪辑室,作为解锁片段的手段(如iPhone/iPad应用程序、影院立牌)。这违背了“这并非游戏”(TINAG)原则,因为尽管剪辑室提供了支持ARG的信息,但它并不存在于乔什·明克(Josh Minker)所处的另类现实中。官方网站明确表明了其与营销活动的关联,然而,如果“这并非游戏”,那么它同样也不应是广告,因此不应过于高调地宣示其广告身份。

剪辑室似乎也与scariestthingieversaw.com相互独立,克里斯蒂亚诺(Christiano,2013)证实两者是并行开发的,但彼此并无关联。Rocket Poppeteers板块由Watson D/G运营,他们虽与Project C有联系,但并未进行创意合作。其他独立的营销举措还包括Twitter活动#Super8Secret,该活动向全美观众赠送影片预映场次的门票。粉丝还有机会为可下载的《超级8》漫画封面设计艺术作品。最后,在英国上映日期临近时,派拉蒙英国(Paramount UK)又推出了另一个网站Gonnabemint.com。该网站允许用户浏览影片主角乔·兰姆(Joe Lamb)书桌上的物品,其中包含ARG元素,例如Rocket Poppeteers,以及一个与乔什发现父亲遗书时所用相似的工具箱。然而,该网站被发现时,ARG已被普遍认为已结束一个月之久,且并未重启明克叙事线。

这些众多的入口点使得ARG内容与更广泛的营销活动难以区分,玩家们开始感到游戏本身被忽视,取而代之的是为更广泛受众开发的零散、互不关联的病毒式元素:

“如果我们这些普通的ARG玩家能成为积极的参与者,而不是偶尔被喂几张图片和博客帖子,那就太好了。能不能给我们设计一些谜题或现实世界的任务呢?” (UF) “我有时担心他们试图投资其他目标群体,而这有时会失败,因为那些被针对的人根本不在乎这部电影,而我们这些真正在乎的人却被遗忘了。” (UF)

许多这些入口点是通过诸如Slashfilm和Wired等网站进行中介传播的,而非隐藏于网络中供玩家自行发掘。因此,《超级8》相较于以往的宣传型ARG,与其它官方营销物料的联系更为紧密,但却以一种玩家感到陌生、有时甚至令人沮丧的方式模糊了彼此的界限。

副文本定位

这三款ARG的定位方式与怀亚特(Wyatt,1994)所称的“高概念”(high concept)截然不同,甚至可以说与之对立。“高概念”假设营销与电影之间存在一种风格上的整合关系:电影依赖大胆、高度视觉化的营销手段,清晰勾勒出观众可预期的影片类型。这类做法在电影与营销内容之间展现出美学层面、并在不同程度上体现叙事层面的整合。典型例子包括《大白鲨》(Jaws,史蒂文·斯皮尔伯格,1975)、《闪电舞》(Flashdance,阿德里安·莱恩,1983)以及《壮志凌云》(Top Gun,托尼·斯科特,1986)。相比之下,ARG以解谜为基础,倾向于隐藏而非阐明有关影片的信息,挑战受众自行发掘。其作为宣传工具与叙事延伸的双重角色,使其成为一种全新的创意内容,但这种内容又受限于其所推广影片的类型与设定。因此,宣传型ARG与这些影片之间形成了一种更为复杂的关系,需在不同程度上兼顾线性叙事延伸、角色塑造与世界观构建。它们还肩负着营造一种排他性体验的任务——即提供一种仅对特定玩家开放的故事世界视角。

《野兽》(The Beast)是三者中叙事整合程度最低的ARG。其故事设定在电影《人工智能》(A.I.)事件发生16年之后,是电影为《野兽》提供了背景并予以支持,而非相反。观看电影对于完成游戏并非必需。李(Lee)和斯图尔特(Stewart)都读过剧本,认为电影的科幻类型及关于家庭的主题可以有效地转化为游戏故事,但斯图尔特指出,就故事情节而言,两者是“截然不同的野兽”(Cloudmakers 2001)。他还表示,电影本身已是“既成事实”(a ‘done deal’),而ARG是在“该架构内部”创作出来的,并非与电影同步开发(Cloudmakers 2001)。由于游戏在第一周内就放弃了预先制定的时间表,仅从文本来看,也很难判断游戏与电影之间的关联是否始终是有意为之。与《人工智能》相关的人物直到《野兽》进行到大约一半时才出现,这意味着玩家必须深度参与游戏后,才会与电影产生直接交集。古德里奇(Goodridge)将该游戏描述为一种“诱饵”(‘decoy’),因为珍妮娜·萨拉(Jeanine Salla)和埃文·陈(Evan Chan)均未出现在电影中(Goodridge 2001: 6)。

与电影叙事最直接的关联是马丁·斯温顿(Martin Swinton,由杰克·托马斯[Jake Thomas]饰演)的故事线:一名人类男孩难以接受自己拥有一位人工智能“兄弟”大卫(David,由海利·乔·奥斯蒙特[Haley Joel Osment]饰演)。两人之间发展出一种阴暗的兄弟竞争关系,一系列令人不安的事件促使他们的母亲莫妮卡(Monica)将大卫送回制造商处销毁。然而,莫妮卡无法亲手将他送上绝路,转而将他遗弃在森林中,使大卫作为一名未经授权的人工智能独自求生。

ARG的开篇设定在16年后,马丁仍因弟弟失踪而深陷愧疚之中。他发现大卫的创造者一直在开发大卫的后续版本,并制造了一个莫妮卡的人工智能复制品来照顾这些新版本。莫妮卡将大卫的失踪归咎于马丁,并将他诱骗至一个人工智能实验室意图杀害他。马丁智胜了她,说出了激活代码——该代码会令人工智能孩童对其父母产生爱意。莫妮卡因被指令去爱自己所憎恨的孩子而陷入内在冲突,最终自我毁灭。

即便在此处,电影叙事的直接线性延伸感也略显松散,因为一旦大卫被遗弃,马丁便不再是电影中的关键角色。这种间接联系表明,该ARG更侧重于贝克(Beck,2004)所提出的“世界观构建”(worldbuilding)理念,旨在创造一种更具沉浸感的观影体验。两者互为补充,但也可被视为发生在同一电影世界中的独立故事。将它们联系在一起的是更宏大的主题:科幻类型、家庭、何以为人,以及斯图尔特所描述的对电影视觉元素的“小说式”诠释。电影以震撼的画面描绘了一个因全球变暖而使纽约市被淹没并冰封的世界。ARG则进一步深入探讨了这一设定背后的科学原理,并将其作为叙事的核心要素。它通过主叙事外围的网站,以富有创意的美术设计和详尽的文章,丰富了2142年的世界设定。《野兽》中的所有网站均采用独特的视觉风格与写作风格,Cloudmakers成员曾评论其角色塑造鲜明、氛围感强烈。可以说,该ARG作为一款独立游戏的成功程度,甚至超过了其作为营销工具的效果——这正是格雷(Gray)所描述的“副文本胜过正片”(‘the paratext trumping the film’)的罕见案例(2010: 176)。

《WhySoSerious》则具有更清晰的线性延伸感,填补了《蝙蝠侠:侠影之谜》(Batman Begins)与《黑暗骑士》(The Dark Knight)之间的叙事空白。玩家无需观看任何一部电影即可参与游戏,但该ARG的最后一幕确实为电影的开场序列做了铺垫,从而建立了强烈的叙事连续性。然而,《WhySoSerious》中的事件不仅服务于线性延伸,也进一步充实了哥谭市(Gotham)的世界观。该游戏承接了弗兰克·米勒(Frank Miller)图像小说中构建的世界,并延续其存在,邀请玩家在小丑(Joker)混乱行动的初期进入哥谭的时间线。某些事件(例如哥谭警局[GDP]腐败的故事)本身并不具有重大意义,却营造出一种猜疑与不信任的氛围。作为哥谭市民,玩家代表小丑、哈维·丹特(Harvey Dent)和哥谭警方执行任务,从而体验这个世界的不同面向。这一设定通过为其他机构(包括新闻媒体、广播机构、公共交通管理部门和零售商)打造的细致且可信的网站得到扩展。这些网站推动了叙事发展,同时也兼顾了“这并非游戏”(TINAG)原则与角色塑造。哥谭的线上呈现反映了其更为粗粝的美学风格,视觉连续性也得以建立——电影中小丑破坏物品的方式,与ARG中被“小丑化”(jokerised)的网页风格如出一辙。基于现实城市开展的线下活动增强了沉浸感,同时也突显了该系列长期存在的主题:哥谭市即“每一座城市”(Every-City)。作为一次重启,这不仅在创意层面,也在商业层面具有重要意义。与前述其他案例不同,《WhySoSerious》运作于一个业已存在的另类现实之中,而该现实已被大幅重构。这一世界需要被谨慎且一致地传达,以维系具有商业价值的核心粉丝群体的支持。

它在管理观众对“旧角色新诠释”的期待方面承担了类似的任务。小丑经历了显著的转变——从杰克·尼科尔森(Jack Nicholson)饰演的因化工厂事故而诞生的复仇型疯子,转变为希斯·莱杰(Heath Ledger)所塑造的无固定动机、无明确起源的无政府主义、非道德恐怖分子。同样,艾伦·艾克哈特(Aaron Eckhart)饰演的哈维·丹特(Harvey Dent)也比汤米·李·琼斯(Tommy Lee Jones)版的双面人(Two-Face)更为复杂,更像一位悲剧英雄而非纯粹的反派。影片大部分内容聚焦于他作为地区检察官试图铲除黑帮势力的努力。当他最终堕落为反派时,蝙蝠侠主动承担罪责,以确保哥谭将丹特铭记为英雄,并掩盖小丑已腐蚀了这座城市的救世主这一事实。ARG在揭示这些复杂角色方面起到了关键作用——恰到好处地透露信息以管理观众预期。小丑网页的设计反映了其疯狂与无政府主义的本质,这正是莱杰角色塑造的核心。双面人并未在ARG中被明确揭示,但丹特的性格与政治立场得到了清晰勾勒,并对其未来身份有所暗示。尽管小丑的每个事件都依次推进,但它们的功能与其说是推动叙事,不如说是体现他摧毁哥谭的欲望。同样,丹特的竞选活动与其说是讲述选举竞赛的故事,不如说是向玩家展现其人物特质。这种手法可以说比传统宣传材料更直接地勾勒出了角色形象。

用格雷(Gray,2010: 3)的话来说,《WhySoSerious》是一种副文本(paratext),为观众体验电影提供了一个明确的“透镜”(‘lens’)。它充当意义的过滤器,并促成观众与文本之间的形成性接触(formative encounter)。当然,这仅是一种建议性的解读策略;事实上,几乎不可能(甚至完全不可能)每位观众都以相同方式使用这一过滤器,甚至可能根本未使用。那些未接触过该营销活动的观众或许拥有截然不同的观影体验。然而,《WhySoSerious》确实展示了制作者如何通过控制这一过滤器来引导观众采纳一种“优先解读”(preferred reading),而非提供空间让观众自行建构意义。

《超级8》(Super 8)的ARG则以更强烈的方式将玩家引向电影本身,通过剪辑室(Editing Room)中的短片,将自身定位为电影线性叙事的一部分。乔什(Josh)父亲的身份、生物的谜团以及Argus立方体的作用,只有观看电影才能解开。这对希望将焦点牢牢锁定在产品上的营销人员而言是合理的,但此时玩家已开始期待一个更广阔、可供探索与沉浸的世界,而不仅仅是一个电影的背景故事。

对《超级8》而言,连贯的世界观构建带来了另一套挑战。与《野兽》类似,电影在时间线上先于游戏,且游戏中的角色(除伍德沃德博士[Dr Woodward]外)并未出现在电影中。然而,不同于《野兽》对2142年未来世界的自由发挥,或《WhySoSerious》所依托的既定哥谭市,《超级8》必须基于电影所设定的相对近期的现实——即1970年代末。对那个时代及其电影与技术的怀旧情绪,是影片的核心主题。这绝非一种纪录片式的现实主义再现;它是一个被想象出来的1979年,一种充满影迷情怀的愿景,其中大量融入了对斯皮尔伯格以往作品的致敬。尽管如此,该影片所构建的现实仍比其他案例更贴近我们自身所处的世界。

1979年互联网尚未存在,而ARG这一叙事类型却根植于该媒介,这本身就构成了难题。角色无法拥有供玩家破解的博客或电子邮箱;公司也无法设立企业官网。因此,若要构建一个以过去为背景的可信另类现实,或许不得不牺牲“这并非游戏”(TINAG)所要求的逼真美学。《超级8》部分克服了这一问题,将ARG的故事线设定在当下,由乔什(Josh)调查其父亲的过往。然而不幸的是,电影对1970年代末的怀旧再现有时比ARG的当代设定更具吸引力。设计元素在某些地方也显得不一致:乔什·明克(Josh Minker)的博客虽刻意营造业余感,却使用了显得过于陈旧的格式与字体。Revalistic.com网站表面上是一个阴谋论网站,内容却异常简略;而稍加浏览其他真实的“阴谋论”网站便会发现,它们通常视觉上极为杂乱。¹ Revalistic.com最终主要成为乔什与莎拉(Sarah)之间秘密通信的渠道,但这感觉更像是一个向玩家分发叙事信息的简易平台,而非旨在反映角色特质或更广阔游戏宇宙的设计。

与《WhySoSerious》和《野兽》中大量精心构建的网站相比,《超级8》常规使用的网站数量极少。缺乏外围内容来拓展游戏世界或深化角色塑造,而不仅仅是推进主线叙事。这导致那些试图深入探索该世界的玩家在发现别无他物时感到沮丧。例如,乔什·明克对稀有鱼类的兴趣,似乎更像是一个转移注意力的“红鲱鱼”(red herring)(此处是否故意玩文字游戏?),而非真正的角色发展。乔什的世界与电影主角乔·兰姆(Joe Lamb)的世界脱节严重,以至于ARG难以被视作对《超级8》宇宙的连贯扩展。游戏中唯一提及乔的地方,是他名字被刻在乔什发现父亲最后留言的铁罐上。但名字如何出现在那里从未交代,两者之间的联系也从未得到充分解释。¹

此处明显存在一种错位:ARG所具有的游戏性、趣味性的愉悦体验,与它所试图推销的电影那种更为封闭的体验之间格格不入。这种错位可被视作对主流媒介的“附加价值”,也可能成为一种刺耳的断裂——在这种情况下,游戏反而比电影更具吸引力,或同时暴露出两者的缺陷。无论如何,《超级8》虽具备线性叙事延伸的表象,却未能提供玩家已习惯从ARG中期待的那种世界观构建。《超级8》与整体营销活动联系紧密,却与电影本身的世界观关联松散,因而有落入格雷(Gray,2010: 209–210)所称的“纯粹营销”(‘mere marketing’)范畴的风险——这一状态可能会令那些期待更深层次叙事参与的玩家感到失望。

然而,这三款ARG都营造出强烈的排他感,为玩家提供了非玩家无法获取的角色与情节的先期知识。《野兽》以较为宽泛的方式实现这一点,例如勾勒出电影中重要但未详尽展开的人工智能(A.I.)政治格局。《WhySoSerious》则对电影中的次要角色做出了具体指涉:《哥谭今夜》(Gotham Tonight)主持人迈克·恩格尔(Mike Engel)被小丑劫持,玩家还目睹了“蝙蝠侠公民联盟”(Citizens for Batman)论坛领袖布莱恩·道格拉斯(Brian Douglass)的死亡。这些知名度较低的角色对玩家而言却十分熟悉,使他们能够通过识别这些细节并展示其文化资本,来彰显自己作为这一排他性ARG社群成员的身份。

《超级8》同样允许观众发现对ARG的指涉:查尔斯(Charles)卧室墙上贴着一张“火箭布偶秀”(Rocket Poppeteers)海报,而乔(Joe)的一件T恤上印有“库普船长”(Captain Coop)的标志。当孩子们发现伍德沃德博士(Dr Woodward)的研究资料时,也找到了来自“剪辑室”(Editing Room)的视频。然而,电影所做的仅止于确认玩家已知的信息——它通过肯定玩家的知识来给予奖励,却未在此基础上进一步拓展。与必须依托观众既有先验知识的《WhySoSerious》不同,《超级8》能够事先为观众提供这些知识,供其在观影时加以调用。ARG实际上为他们构建了一种粉丝体验。查尔斯和乔的房间堆满了经典电影海报、模型、书籍和漫画;这种高度细节化的场面调度(mise-en-scène),若观众愿意花时间细察,便能从中获得丰富解读。这种设计鼓励了一种契合“情感经济学”(affective economics)理论的情感化接受模式。

情感经济学与粉丝化

三款ARG均运用了詹金斯(Jenkins)的情感经济学理论(2006: 61)。Affect(动词)被定义为“对……产生影响”,同时也具有情感意义:“作用于(某人或其思想、情感),以引发某种反应”(Merriam-Webster在线词典,2014)。在营销中,affect最终旨在激发购买决策,但詹金斯(2006)提出了一种替代性的“情感经济学”理论。该理论“试图理解消费者决策背后的情感基础,并将其视为驱动观看与购买决策的力量”(2006: 61–62)。一旦营销者理解了这些情感依附,便可尝试加以塑造,使人们在情感上与品牌或产品产生联结。相关流行术语包括“情感资本”(emotional capital)和“爱牌”(lovemarks),而非传统意义上的品牌(Jenkins 2006: 69–70)。

这并非一种全新的方法。格兰奇(Grainge)指出,20世纪50年代出现了一种从“工具性广告向情感性广告”的转变,即“促销传播的普遍性与重要性并非基于顾客对产品的了解,而是基于他们被引导产生的感受,以及作为消费主体的自我认同”(2007: 23)。因此,品牌对传递产品信息的兴趣减弱,而更关注其如何影响消费者的情感;关注其所传递的是何种情绪、抱负或理想。情感经济学将消费者不仅视为这些信息的接收者,更视为一种互惠的投入者——他们主动将这些情感投射于品牌之上,进而主导自身的购买决策。ARG所具有的互动性与社群性,使其能够以其他媒介无法实现的方式,促使制作者鼓励并发展这种情感关系。

希尔斯(Hills 2002: xiii)指出,若聚焦于粉丝文化的个人性、情感性与主观性体验,则消费者与生产者关系中的权力问题便显得不那么重要。然而,ARG却将一种情感化、主观化的体验创造出来,并再售予粉丝。在此情境下,关于粉丝文化个人性与主观性的讨论不再回避权力或控制的问题——这些问题反而成为争论的核心。詹金斯进一步发展了这一论点,声称情感经济学赋予消费者对媒体产品更大的控制权(2006: 63)。然而,ARG所激发的情感依附是否真能提供这种控制权,仍有待商榷;随之而来的问题——即玩家是否真正渴望更高程度的控制——也同样存疑。事实上,玩家甚至可能愿意放弃控制权,只要他们觉得已获得了一次有趣的游玩体验。第三章将进一步探讨这些主张。

《野兽》中的角色、公司与故事情节,在某种程度上阐释了电影的世界,使玩家对其产生更深的情感投入。与这个世界互动(尤其是与角色互动)强化了这种个人参与感,而与项目经理(PMs)之间的密切关系亦然。甚至有观点认为,该ARG提供了“电影根本无法企及的情感投入”(Gallagher 2001)。这看似是游戏未能成功将情感转移至电影的一种失败,但两者之间的关联本身却表明了一种试图建立这种连接的意愿。其预设前提是:用户参与时间越长,情感纽带就越强(Powell 2013: 12)。事实上,80%的受访玩家同意,一部优秀的ARG会让他们对所推广的电影产生更深的情感投入,而90%的玩家表示这使他们更有可能去观看该电影。

此类情感参与通常与粉丝观众相关联。此外,ARG注重细节的特性促使主流好莱坞观众参与到“侦查式粉丝行为”(forensic fandom)之中(Mittell 2009)。正如鲍威尔(Powell)所指出的:“将用户转化为粉丝的能力——这些粉丝会主动寻找并分享一切进一步获取该媒体产品有形与无形元素的机会——已成为一种极具盈利性的营销工具”(2013: 10)。尼库宁(Nikunen 2007)将此过程称为“粉丝化”(fanification),而“Unfiction”论坛正是这种“侦查式”参与模式的明证,其中充满了对游戏每一元素的热情讨论。

然而,ARG是否真能将普通消费者转变为品牌布道者(brand evangelists),仍有争议。受访玩家具有自我选择性,因为他们是玩家社群中更为活跃的成员,且显然属于少数群体。并非每位玩家都会深入参与至足以产生情感投入的程度,也无法保证他们的热情会传递给更广泛的“潜水”观众(lurker audience)。设计师的任务是创造能吸引所有类型玩家的体验——从潜水者到热衷破解密码的核心玩家——但这一点始终颇具挑战性。随着该类型的发展,人们逐渐意识到,ARG对于那些已拥有忠实粉丝基础、且粉丝已建立情感投入的IP(如《黑暗骑士》或《创:战纪》)更为有效(Walden 2016)。

品牌与品牌所有权

宣传性ARG最终属于电影或系列更广泛的品牌战略的一部分。然而,正如格兰奇与约翰逊(Grainge and Johnson 2015)所指出的,将电影视为品牌具有复杂性,因为电影本身常常既是独立品牌,又是更大系列的组成部分。ARG契合了一种营销模式,即电影面向观众的定位过程历时数月甚至数年,而非仅在影院上映前几周才启动。ARG的沉浸特性及其相对较长的持续时间,邀请观众深入沉浸于电影世界/品牌之中。

格兰奇(Grainge 2007)提出的“全方位娱乐”(total entertainment)概念在此颇具启发性。该概念以符合产业实际的方式解释了好莱坞电影的“品牌化”过程,融合了美学逻辑与产业逻辑。在此语境下,ARG构成了媒体集团围绕电影所构建的“可栖居”(inhabitable)宇宙的一部分——例如,玩家被邀请成为“哥谭市民”。在这一世界中的能动性,尤其是玩家影响叙事走向的潜力,可能使他们对品牌的理解不再仅由营销者塑造,而是源于其在游戏中的亲身体验,以及他们与社群共同推动故事发展的方向。这种粉丝式参与的效果,是一种强烈的赋权感与所有权感。玩家社群经常明确区分哪些营销内容是“为我们而做”的,哪些则是面向更广泛、未入门的大众观众的。詹金斯(2006)认为,这种对品牌的情感联结以及游戏的协作性质,构成了消费者权力提升的基础。ARG所要求的互动性与参与度之高,甚至促使《商业周刊》(Businessweek)一篇文章宣称ARG为“品牌民主”(‘Brand Democracy’)(Kiley 2005)。该观点暗示,ARG使消费者——而非营销者——得以决定品牌如何被传播与诠释。

相反,格兰奇(Grainge 2007)认为,“全方位娱乐”背后的产业逻辑实际上是媒体集团近乎完全的控制。观众看似被邀请参与品牌互动,但仅限于不会威胁媒体集团知识产权(IP)的方式。玩家所创作的叙事,其内容实际上是由项目经理(PMs)提供给他们的,却很少被允许自行创造内容,因为这可能会对整体品牌信息造成不利影响。事实上,环球影业数字营销高级副总裁在谈及《科洛弗档案》(Cloverfield)的ARG时证实了这一顾虑:“我们希望我们的素材始终传达统一的信息。如果粉丝自行发现这一信息,总会存在风险”(Brodesser-Akner 2007)。ARG还常以独家预告片或剧照作为完成任务的奖励。可以认为,这种对素材的有节制发布,旨在阻止消费者在其他渠道搜索相关内容,而是将玩家用作一个具有影响力的营销渠道,使制作者仍能掌控其内容。《WhySoSerious》允许玩家参与诺兰(Nolan)对哥谭市的构想,却不允许他们自行构建这座城市。这并非要贬低此类参与在创意与情感层面的重要性,但人们或许仍会质疑,这类策略究竟有多“民主”,以及消费者是否真的渴望与媒体品牌建立此种关系。

品牌内容/品牌娱乐

ARG亦属于相对较新的“品牌内容”(branded content)或“品牌娱乐”(branded entertainment)范畴。这两个术语的发展,反映出严格意义上的促销内容与编辑性或娱乐性内容之间的界限日益模糊。业界虽已尝试对它们进行定义,但尚未达成明确共识。品牌内容营销协会(Branded Content Marketing Association)于2016年委托发布的一份报告将其描述为:

……任何由品牌法定所有者全额或部分资助、或至少获得其背书的内容,旨在推广该所有者所倡导的品牌价值观,并凭借其娱乐性、信息性或教育性价值,通过“吸引逻辑”(pull logic)促使受众主动选择与品牌互动。 (Asmussen et al. 2016)

品牌内容研究网络(Branded Content Research Network,2016)对此进一步指出:

其中一部分属于品牌“自有”媒体内容(例如发布于品牌自身官网、社交媒体平台、YouTube频道等的内容),其发布方式明确表明该传播内容由品牌付费并受其控制。然而,大量品牌内容是以编辑内容的形式出现在第三方出版物、网站或在线空间中的素材,而这些平台在名义上独立于品牌。²

这在用户信任与媒体诚信方面构成了问题,因为要区分编辑内容与赞助内容变得愈发困难,尤其是在网络出版物中(Goodman 2006;Hardy 2017a, 2017b)。这种做法反映出业界的担忧:受众正日益擅长规避在线广告。将促销内容嵌入娱乐内容之中,是一种有效手段,能让用户在未必意识到的情况下与营销信息互动。持续的争论凸显了在当代跨媒体环境中媒介素养的重要性——不仅在于识别那些被刻意隐藏的促销意图(West & McAllister 2013: 7),也在于应对“假新闻”并促进对媒体偏见更具批判性的理解(Mihailidis & Viotty 2017;Lee 2018)。

这立刻让人联想到主导ARG的“这并非游戏”(TINAG)理念。如果“这并非游戏”,那么“这也不是一场营销活动”,游戏本身不应自我宣告其营销属性。在早期的ARG中,由于受众逐渐熟悉了一种力求尽可能贴近现实生活的游戏美学,对“骗局”(hoaxing)风险的考量更为审慎(Dena 2007, 2008a)。然而,在推广电影或电视剧的ARG中,这种风险通常较小。《超级8》与派拉蒙官方品牌内容的整合极为明显,这虽有破坏TINAG原则之虞,但玩家在宣传性游戏的语境下普遍对此持宽容态度:

“当它基于某部电影或电视剧时,我们知道它从何而来,而且企业必须保护其版权。所以品牌的存在并不那么令人反感。”

(UF)³

事实上,那些从一开始就未能微妙地表明其与品牌关联的ARG,反而可能彻底疏远玩家,危及维系游戏运行所需的相互信任。论坛中会深入分析某项内容究竟属于游戏内还是游戏外,或其目的在多大程度上具有促销性质。这表明ARG的受众具备高度的媒介素养,乐于以复杂的方式玩味现实/虚构、促销/内容之间边界的滑动与模糊。正如麦戈尼格尔(McGonigal 2007)所指出的,玩游戏的乐趣有一半在于“表演”TINAG——即表演性地悬置怀疑,并在整个过程中以不同方式选择投入或抽离。宣传性ARG或许展示了更具游戏性、更少欺骗性的“实施”品牌内容的方式。

影视产业中这些边界的模糊化,已促使组织结构与工作实践发生变革,以至于格兰奇与约翰逊(Grainge & Johnson)主张应承认一个“宣传性影视产业”(promotional screen industries)领域的出现。他们认为这并非“一个界限清晰的行业部门,而是一个流动、快速变化的产业协作与竞争场域,来自不同领域的宣传中介者正不断进入彼此的领地”(Grainge & Johnson 2015: 8)。他们呼吁将宣传性影视制作视为一种创意性与专业性的实践领域,这要求“超越那种将创意与营销对立起来的批判二元论——后者已成为宣传分析的默认前提”(2015: 4)。

ARG正支持了这一点,它们出现于电影、电视与广告产业开始“承认此类工作属于创意内容”的时期(Grainge & Johnson 2015: 6)。阿克斯威思(Askwith)将其定义为“传统促销营销与新型沉浸式叙事内容的碰撞”(2006: 16),这一定位使其明确归属于该范畴,而《WhySoSerious》更斩获多项行业奖项,体现出业界对此的认可程度。《野兽》与《超级8》均涉及科幻小说家、游戏设计师、电影导演以及视频内容编辑/制作人之间的合作,以及其他跨领域的伙伴关系。然而,来自ARG设计师(尤其是2000年代初期)的叙述仍表明,存在一种分歧:一方将ARG视为创意叙事,另一方则优先强调其宣传功能,并因此对ARG的价值持有不同理解。

2014年,前42 Entertainment项目经理史蒂夫·彼得斯(Steve Peters)为跨媒体体验项目《不在场证明》(Project Alibi)发起了一项众筹活动。Indiegogo页面上的措辞表明,这种感受在跨媒体设计师群体中依然存在:“这是一个我们渴望向你们呈现已久的项目,不再受制于客户,也不必服务于他人的故事。”⁴ 格兰奇与约翰逊的研究强化了这样一种认知,即“宣传性影视作品在艺术价值的等级体系中仍常被置于低位……服务于营销与商业的工具性需求”(2015: 78)。宣传性工作仍被视作并体验为一种限制创意控制与自主性的存在。ARG表明,这种张力在持续变化与演进的宣传内容产业中依然存在且尚未解决。然而,ARG设计师渴望重新掌握创意控制权的愿望,恰恰印证了格兰奇与约翰逊(2015)的论断:这些游戏,连同其他宣传性媒介,确实是创意与艺术劳动的产物,并正逐渐获得相应的认可。

品牌社群

ARG需要形成一个独特的玩家社群,这使其与“品牌社群”(Muniz & O’Guinn 2001)或“消费社群”(Kozinets 1999)的概念密切相关。玩家参与ARG的动机各不相同,但在宣传性游戏中,往往同时存在多个兴趣社群。粉丝社群扮演着重要角色——无论他们是对电影、系列作品、演员还是导演的粉丝——这使得该关系更为复杂。

穆尼兹(Muniz)与奥吉恩(O’Guinn)将品牌社群定义为:

一种专门化、非地域绑定的社群,建立在品牌仰慕者之间的一套结构性社会关系之上……其核心是一种品牌化的商品或服务……该社群以共同意识、仪式与传统,以及道德责任感为特征。然而,这些特质均处于一种商业性与大众媒介化的伦理氛围之中,并各自具有独特的表现形式。 (2001: 412)

品牌社群拥抱而非拒斥商业文化的意识形态。他们将品牌意义视为在社会与主观层面协商而成的,“而非原封不动、完整无缺地从一个语境传递到另一个语境,从一个消费者传递到另一个消费者”(Muniz & O’Guinn 2001: 414)。他们并非天真的消费者,而是清楚意识到自身社群所处的商业语境,并以自觉意识行事。品牌社群并未在后现代的疏离与原子化中消亡,反而生机勃勃,安然存在于消费文化之中。

麦克亚历山大等人(McAlexander et al. 2002)进一步拓展了这些观点,提出作为关系营销的延伸,顾客体验处于品牌社群的核心。两项研究均表明,品牌社群如何促进消费者对品牌的个人投入增加、复购率提升以及品牌形象改善。麦克亚历山大等人指出,吉普(Jeep)的营销人员为维系与消费者的良好关系可谓不遗余力,活动形式从烧烤聚会到为期整个周末的“品牌节”(brandfests)不等(2002: 42)。这两项研究也承认品牌社群所带来的问题:社群可能拒绝或反对品牌信息,从而损害品牌的整体形象;强烈的等级结构以及对排他性的追求,也可能对希望扩大受众的品牌构成障碍,引发生产者需求与消费者愿望之间的张力。

这一定义的核心是“一种品牌化的商品或服务”,正是对这一品牌的欣赏将非地域联结的社群凝聚在一起(Muniz & O’Guinn 2001: 412)。然而,宣传性ARG未必能创造出以所推广电影为核心关切的社群。玩家可能更普遍地对ARG本身感兴趣,并在不同游戏之间流动,无论其是否具有宣传性质。德纳(Dena 2008b)指出,“潜水者”(lurkers)更多地与玩家自制内容(如论坛讨论、游戏分析、游戏摘要等)互动,而非项目经理(PM)制作的内容,这进一步拉开了他们与电影之间的距离。科津内茨(Kozinets)提出的“消费社群”(communities of consumption, 1999)同样难以直接适用于ARG社群。其共享的消费行为可被界定为“玩ARG”,而非“观影”——而后者才是ARG本应鼓励的行为。如果目标是围绕“作为品牌的电影”构建社群,那么ARG始终存在一种风险:它所形成的社群关注焦点并非电影本身,而是游戏本身,从而背离其宣传初衷。

然而,杰里米·雷诺兹(Jeremy Reynolds)在谈及ARG在构建品牌社群中的作用时暗示道:

“作为营销工具,ARG极为出色,因为它们不仅要求参与者长时间接触被宣传的产品,还鼓励参与者围绕品牌传播构建一种真实而有机的群体文化。” (引自IGDA 2006)

玩家之间的互动也进一步强化了对ARG及电影的情感投入,这种互动建立起社会纽带,并将个人关系与游戏体验紧密关联。这一点与情感经济学和品牌社群理论均产生共鸣。至于这些游戏是否代表了一种主动构建品牌社群的尝试,则尚不明确,这一点将在第三章中进一步探讨。

结论

由于宣传性ARG被定位为一种跨媒体叙事内容,模糊了虚构与现实之间的界限,其营销功能并不总是显而易见。每个案例研究与更广泛的宣传活动材料的互动方式各不相同,并不总能清晰地将自身定位为跨媒体营销活动的一部分,或明确地与拥有其所推广IP的媒体集团保持一致。这部分源于不同的制作语境——从实验性质的《野兽》,到商业控制更为严密的《WhySoSerious》,再到采用多机构协作模式的《超级8》。这一语境同样影响了每款ARG的副文本(paratextual)定位,各游戏在叙事和/或视觉层面与其各自电影的整合程度也各不相同。然而,这三个案例均展现出试图以特定方式框定观众对电影本身的体验,并尝试对受众进行某种形式的“粉丝化”(fanification)。它们都为玩家营造了一种排他性(exclusivity)感受,并鼓励一种情感化、类粉丝式的接受模式。

这使营销者得以利用情感经济学,激发玩家对游戏的情感投入,并理想地将这种投入转移至所营销的产品上。这些ARG也可被视为一种围绕被推广媒体产品构建(并部分控制)“品牌社群”活动的尝试。ARG是否真能将普通观众转变为品牌布道者仍有争议,同样存疑的是,这种情感投入是否真能赋予受众影响制作者内容产出的能力。宣传性ARG似乎反映出媒体集团对粉丝受众采取了一种更为开放与合作的姿态,给予后者一种对其所投入内容的共同所有权(co-ownership)感受。然而,若将其描述为一种“品牌民主”(brand democracy),则似乎过于乐观。下一章将更深入地探讨宣传性ARG中“有意义的参与”(meaningful participation)这一概念:在宣传语境下,这种参与是否可能实现,以及它们究竟能为消费者提供何种形式的赋权(如有)。

注释

- 伍德沃德有可能是在课堂上从乔那里拿走了这个罐头,因为主角们提到他有没收物品的习惯。然而,这一点纯属推测,游戏或电影中从未予以证实。

- 另见 Hardy 2018。

- 《WhySoSerious》涉及多家知名赞助商,包括达美乐(Domino’s)、诺基亚(Nokia)和康卡斯特(Comcast)。游戏内品牌植入与赞助的作用及影响是一个广泛的研究领域,涵盖从效果评估到监管规范等多个方面(Nelson et al. 2004;Grossman 2005;Grimes 2008;Lewis & Porter 2010)。《迷失体验》(The Lost Experience)曾因赞助内容整合不佳而遭到玩家投诉,认为其破坏了TINAG原则(Askwith 2007);米特尔(Mittell 2006)也指出,这种植入“激怒”了许多玩家,因其方式“俗气且多余”,且未带来“实质性的回报”。尽管这一话题颇具吸引力,但本书并不在范围内全面考察这些嵌入宣传性ARG中的额外广告策略。

- www.indiegogo.com/projects/project-alibi-a-multi-platform-ghost-story#/

参考文献

Askwith, I. (2006) This Is Not (Just) an Advertisement: Understanding Alternate Reality Games, MIT Convergence Culture Consortium White Paper. Avail- able: http://convergenceculture.org/research/c3_not_just_an_ad.pdf [Accessed 11.01.2019].

Askwith, I. (2007) Deconstructing the Lost Experience: In-Depth Analysis of an ARG, MIT Convergence Culture Consortium White Paper. Available: http:// convergenceculture.org/resources/2006/12/deconstructing_the_lost_experi.php [Accessed 11.01.2019].

Asmussen, B., et al. (2016) Defining Branded Content for the Digital Age. The Industry Experts’ Views on Branded Content as a New Marketing Communi- cations Concept. Available: www.thebcma.info/wp-content/uploads/2016/07/ BCMA-Research-Report_FINAL.pdf [Accessed 15.01.2019].

Beck, J. (2004) ‘Concept of Narrative: An Analysis of Requiem for a Dream (.com) and Donnie Darko (.com)’, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 10(3), pp. 55–82.

Branded Content Research Network. (2016) Available: www.brandedcontentre searchnetwork.org/.

Brodesser-Akner, C. (2007) ‘Only Gumshoes Can See This Movie’, Advertising Age, 78(28), pp. 4–36.

Christiano, J. (2013) Email Interview with Author, 06.03.2013.

Cloudmakers. (2001) Post-Game Puppetmaster Chat, 31.07.2001. Available: http:// groups.yahoo.com/neo/groups/cloudmakers/files [Accessed 11.01.2019].

Dena, C. (2007) Why ARGs Aren’t Hoaxes, 10.11.2007. Available: www.christydena. com/online-essays/why-args-arent-hoaxes/ [Accessed 18.04.2019].

Dena, C. (2008a) Anti Hoaxing Strategies and the TINAG Fallacy. Available: www.christydena.com/2008/01/anti-hoaxing-strategies-and-the-tinag-fallacy/ [Accessed 17.01.2019].

Dena, C. (2008b) Online Augmentation to ‘Emerging Participatory Culture Practices: Player-Created Tiers in Alternate Reality Games’, 22.01.2008. Available: www. christydena.com/research/Convergence2008/TieringandARGs.html [Accessed 11.

03.2019].

Gallagher, D. F. (2001) ‘Some Prefer Online “A.I.” Tie-In to the Movie’, The New York Times, 09.07.2001. Available: www.nytimes.com/2001/07/09/technology/ 09GAME.html [Accessed 05.01.2019].

Goodman, E. (2006) ‘Stealth Marketing and Editorial Integrity’, Texas Law Review, 85, pp. 83–152.

Goodridge, M. (2001) ‘Spielberg’s AI Turns on Media Machine’, Screen Interna- tional, (1313), p. 6.

Grimes, S. (2008) ‘Kids’ Ad Play: Regulating Children’s’ Advergames in the Con- verging Media Context’, International Journal of Communications Law & Pol- icy, 161, Winter.

Grossman, S. (2005) ‘Grant Theft Oreo: The Constitutionality of Advergaming Reg- ulation’, Yale Law Journal, 116(1).

Grainge, P. (2007) Brand Hollywood: Selling Entertainment in a Global Media Age, London: Routledge.

Grainge, P. & Johnson, C. (2015) Promotional Screen Industries, London: Routledge. Gray, J. (2010) Show Sold Separately: Promos, Spoilers, and Other Media Para-

texts, New York, NY: New York University Press.

Hardy, J. (2010) Cross-Media Promotion, New York, NY: Peter Lang.

Hardy, J. (2017a) ‘Commentary: Branded Content and Media-Marketing Conver- gence’, The Political Economy of Communication, 5(1), pp. 81–87.

Hardy, J. (2017b) ‘Sponsored Content Is Compromising Media Integrity’, open Democracy, 12.04.2017. Available: www.opendemocracy.net/jonathan-hardy/spon sored-content-is-blurring-line-between-advertising-and-editorial [Accessed 17.

01.2019].

Hills, M. (2002) Fan Cultures, London; New York, NY: Routledge.

IGDA ARG SIG. (2006) Alternate Reality Games SIG/Whitepaper International Games Developers Association. Available: www.christydena.com/wp-content/ uploads/2007/11/igda-alternaterealitygames-whitepaper-2006.pdf.

Jenkins, H. (2006) Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, New York, NY.; London: New York University Press.

Kiley, D. (2005) ‘Advertising of, by, and for the People’, BusinessWeek, (3944),

pp. 63–64.

Kozinets, R. (1999) ‘E-Tribalized Marketing? The Strategic Implications of Vir- tual Communities of Consumption’, European Management Journal, 17(3),

pp. 252–264.

Lee, E. (2002) This Is Not a Game: A Discussion of the Creation of the AI Web Experience, Game Developers Conference, San Jose, CA., 22.03.2002. Available: http://groups.yahoo.com/neo/groups/cloudmakers/files [Accessed 11.01.2019].

Lee, N. (2018) ‘Fake News, Phishing, and Fraud: A Call for Research on Digital Media Literacy Education Beyond the Classroom’, Communication Education, 67(4), pp. 460–466.

Lewis, B. & Porter, L. (2010) ‘In-Game Advertising Effects’, Journal of Interactive Advertising, 10(2), pp. 46–60.

McAlexander, J., Schouten, J. & Koenig, H. (2002) ‘Building Brand Community’,

The Journal of Marketing, 66(1), pp. 38–54.

McGonigal, J. (2007) ‘The Puppetmaster Problem: Design for Real World, Mission Based Gaming’, in P. Harrigan & N. Wardrip-Fruin, eds., Second Person: Role Playing and Story in Games and Playable Media, Cambridge, MA; London: MIT Press.

Mihailidis, P. & Viotty, S. (2017) ‘Spreadable Spectacle in Digital Culture: Civic Expression, Fake News, and the Role of Media Literacies in “Post-Fact” Society’, American Behavioral Scientist, 61(4), pp. 441–454.

Mittell, J. (2006) ‘Lost in an Alternate Reality’, Flow, 4(7). Available: http://flowtv. org/2006/06/lost-in-an-alternate-reality/.

Mittell, J. (2009) ‘Lost in a Great Story: Evaluation in Narrative Television (and Television Studies)’, in Roberta Pearson, ed., Reading Lost, London: I. B. Tauris,

pp. 119–138.

Muniz, A. & O’Guinn, T. (2001) ‘Brand Community’, Journal of Consumer Research, 27(4), pp. 412–432.

Nelson, M. R. et al. (2004) ‘Advertainment or Adcreep Game Players’ Attitudes Toward Advertising and Product Placements in Computer Games’, Journal of Interactive Advertising, 5(1), pp. 3–21.

Nikunen, K. (2007) ‘The Intermedial Practices of Fandom’, Nordicom Review, 28(2), pp. 111–128.

Powell, H., ed. (2013) Promotional Culture and Convergence: Markets, Methods, Media, London; New York, NY: Routledge.

Puppetmaster FAQ. (2001) Available: http://web.archive.org/web/200208101850 09/http://familiasalla-es.cloudmakers.org:80/credits/note/faq.html [Accessed 11.

01.2019].

Walden, K. (2016) ‘Nostalgia for the Future: How TRON Legacy’s Paratextual Campaign Rebooted the Franchise’, in Sara Pesce & Paolo Noto, eds., The Poli- tics of Ephemeral Digital Media, London: Routledge, pp. 95–109.

West, E. & McAllister, P. (2013) The Routledge Companion to Advertising and Pro- motional Culture, New York, NY: Routledge.

Wyatt, J. (1994) High Concept: Movies and Marketing in Hollywood, Austin, TX: University of Texas Press.

参与的承诺

麦基(McKee 2013: 761)指出,学者们仍倾向于将媒体中的“权力”视为“一种零和博弈……一方必须拥有更多权力”。尽管评论者承认这些关系的复杂性(2013: 761),他们往往仍落入乐观派或悲观派的阵营。宣传性ARG挑战了这种看法,因为在这一类型中,权力始终处于不断协商之中,制作者与消费者实时相互回应。双方持续对话,并且游戏的运作依赖于彼此的相互依存。如果任何一方过度操控,游戏便会崩溃。然而,随着复杂的ARG逐渐被控制更为严密的病毒式营销所取代,媒体公司似乎正在回避这种关系,更倾向于严格规定玩家如何与宣传内容互动。

麦基进一步指出,人们倾向于将权力视为单一实体,而历史上的讨论实际上涉及多种形式的媒体权力,例如经济权力、制度权力或购买力(2013: 762)。“生产性”或“创造性”的受众仍因其被认为在内容与意义创造上拥有一定程度的控制权而被赋予“赋权”地位。这在意义创造过程中,将生产的权力置于接受之上,尽管从霍尔(Hall)的《编码/解码》(1973)到詹金斯(Jenkins)的《文本盗猎者》(1992)的研究均已明确指出接受在该过程中的重要性。同样,希尔斯(Hills 2002)也指出了人们对粉丝社群认知中存在一种道德二元对立:“好”粉丝是具有生产力的,而“坏”粉丝则表现出一种更为被动的粉丝行为(2002: 30)。

这一点在关于宣传性ARG的学术研究中有所体现,这些研究将内容控制视为赋权的主要形式。制作者也强调叙事能动性(narrative agency)是游戏的核心吸引力。然而,可以认为ARG只是为玩家提供了一种文本所有权的幻觉。这些游戏日益受到项目经理(PMs)的严密控制,而PMs自身又受到其企业客户的限制,无法提供更广泛的能动性。从某种意义上说,这种能动性或许从来就不存在。玩家无法影响所宣传电影的内容;他们所能施加的任何影响仅限于ARG内部,而ARG的叙事最终仍由PMs设计。即使叙事在一定程度上受到玩家实时活动的塑造,权力的天平依然偏向制作者一方。将此描述为“赋权”在某种程度上是不诚实的。

然而,若一味聚焦于一种理想化且可能无法实现的消费者赋权形式(即对文本生产的控制),就有可能忽视通过参与宣传性ARG而在更个体化或社会化层面上发生的其他意义建构形式。本章主要从玩家视角出发,考察他们围绕“有意义的参与”所产生的动机与期待,包括但不限于对叙事的控制。玩家通过与游戏内容、项目经理(PMs)以及玩家社群之间建立强烈的情感联结,使我们得以思考另一种形式的消费者赋权的可能性。要理解这一点,就需要像希尔斯(Hills 2002: 35)要求我们看待粉丝实践那样,将消费者实践视为“生活经验”(lived experience)。玩家究竟如何使用这些游戏?他们能从中获得哪些意义与价值,从而产生一种赋权感?

有意义的参与:谜题与线下活动