更多操作

创建页面,内容为“== 写在前面 == 本文是《Alternate Reality Games - Proof Manuscript 》的翻译版本,译者为wiki站长musicraft。pdf源文件可以[https://pan.baidu.com/s/1AaaLDv2ceTDrBEHChG90cw?pwd=4eep 点击这里]获取。因为原文是论文,所以搬运到wiki上之后难免会有一些格式以及内容上的区别。而且在视觉上可能也没有那么方便阅读。最后在观看本文之前一定要看下面的译者前言。 == 译者前言 ==…” |

无编辑摘要 |

||

| 第998行: | 第998行: | ||

“我认为馆长发来的邮件基本上已经确认建筑内部没有任何东西,而且在该区域藏匿线索的可能性也很低(不过如果有人想去查看,那太棒了)。” | “我认为馆长发来的邮件基本上已经确认建筑内部没有任何东西,而且在该区域藏匿线索的可能性也很低(不过如果有人想去查看,那太棒了)。” | ||

(UF) | (UF) | ||

这场讨论的持续时间表明,玩家对现实世界活动抱有期待并充满渴望。在线游戏往往面向具备特定“技术型”技能的人群,而线下活动则契合了日益成熟的体验经济(Gilmore & Pine 1999),并提供了更清晰的合作感。协作是该类型作品的标志性特征之一,也是詹金斯(Jenkins 2006)所设想的消费者作为集体实现赋权的关键所在。然而,在努力使宣传性游戏对更广泛受众更具可及性的过程中,部分此类协作性工作被削弱了。《WhySoSerious》围绕协作性活动与沟通展开,但不像《野兽》那样要求玩家共享特定的先验知识。《超级8》的某些元素也要求协作,例如通过“剪辑室”(Editing Room)收集画面以还原完整胶片。而“火箭木偶师”(Rocket Poppeteer)小游戏则将社群划分为若干团队,却将备受追捧的“阿古斯立方体”(Argus cubes)奖励给个人高分玩家,从而削弱了ARG固有的协作性质。这种竞争性玩法将玩家的注意力从项目经理(PMs)身上转移,转向社群内部及其活动,减少了玩家与PMs之间产生冲突的可能性,但也导致双方关系更为疏远。 | |||

此外,玩家社群自身也形成了等级结构和竞争关系,使得詹金斯(2006)所描述的知识社群(knowledge communities)并不如表面看起来那般紧密。洪(Hon 2001)估计:“60%至80%的谜题是由同一打左右的核心玩家解开的。”其他成员则主要提供推测,偶尔也有新玩家解开某个谜题。然而,洪(2001)指出,这并未妨碍普通玩家产生归属感:“当你成为‘云制造者’(Cloudmakers)的一员,并就谜题发表过一些推测性帖子和建议时,你会觉得自己在贡献力量、产生影响,即使实际上并非如此。”这种感受或许并非在所有玩家证言中都普遍存在,但必须承认,ARG常被归因的协作性玩法并不总能转化为玩家的实际实践。竞争性玩法与内部等级结构或许不可避免,但如果将玩家赋权建立在他们作为集体知识社群运作的前提之上,这些因素可能会削弱赋权的实际效果。 | |||

=== 有意义的参与:叙事控制 === | |||

相比之下,玩家能够承担讲述者角色的潜力是一种极具意义的参与形式,其重要性几乎与谜题一样,成为该类型的定义性特征之一:“ARG是一个故事或一段旅程……由在线社群驱动,其互动与体验决定了旅程的走向,甚至常常决定结局”(Smith 2008: 23–24)。近70%的调查受访者同意“能够影响ARG结局的能力是该类型的主要吸引力之一”。Unfiction论坛上的讨论也支持这一观点: | |||

“玩家能够影响叙事并非新概念,但ARG将其作为更核心的要素加以实现。” | |||

(UF) | |||

由于《野兽》并无先例可循,玩家们花费了大量时间摸索自己究竟能控制什么、不能控制什么。² 他们很快意识到论坛正被项目经理(PMs)监控,而玩家对叙事的推测有时会被整合进游戏中。这给人留下一种印象:叙事并非一成不变,玩家乐于知道他们能够推动PMs做出原本不会做出的决定: | |||

“这是一个互动游戏,不是一本书或一部电影。这意味着在某种程度上,我们掌握着方向盘。” | |||

(CM) | |||

“……看起来他们可能正在倾听我们的一些推测,并以微妙而有趣的方式将其融入这个宇宙。” | |||

(CM) | |||

“这个游戏确实是流动且灵活的——它会随着玩家的行动而摆动……PMs根本无法预知人们会写出什么,因此他们必须等到——我们——把它创造出来!!” | |||

(CM) | |||

因此,权力关系相对具有互惠性,玩家觉得自己可以智胜或挑战PMs,仔细审视游戏更新中的错误——无论有意还是无意。有时能够占据上风,使他们感到自己对故事拥有切身利益。 | |||

PMs也证实,玩家对一位名为“红王”(Red King)的角色的喜爱促使他们将其提升为更核心的角色(Puppetmaster FAQ 2001)。一些玩家质疑自己在决定该角色命运方面究竟拥有多少自由: | |||

“PMs可能原本就计划让红王获救。然而,如果我们没做对,如果他们希望他活下来,他们肯定准备了备用剧情。” | |||

(CM) | |||

但大多数人只是为能够参与其中而感到兴奋: | |||

“……今天他们又把体验提升了一个层次——电话那头真的有真人,而不仅仅是一段录音。太酷了!” | |||

(CM) | |||

某些能动性元素几乎是偶然产生的——一段关于人工智能“分身”(A.I. doppelganger)的完整故事线,仅仅是因为“云制造者”(Cloudmakers)发现一张图库照片被重复使用了两次(Puppetmaster FAQ 2001)。然而,玩家很少被鼓励创作自己的内容,也从未被邀请决定叙事的下一阶段。唯一的例外是《曼恩法案第二幕》(Mann Act II),其中玩家被要求就一项赋予人工智能与人类同等权利的立法进行投票。ARG并非“选择你自己的冒险”(choose-your-own-adventure)式游戏,可供玩家“选择路径”的机会十分有限。 | |||

没有其他ARG如此明确地将玩家的推测融入其叙事之中,但这种讨论本身正体现了詹金斯(Jenkins)所提出的“碎片化故事由玩家之间的联结拼合而成”的理念(2006: 121)。这一点也体现在玩家在《WhySoSerious》与《黑暗骑士》(The Dark Knight)剧情之间建立的种种联系上。其中一些联系有文本分析作为支撑,例如有人注意到小丑在银行劫案后乘坐一辆标有“第22区”(District 22)的黄色校车逃离,而该区域正是gothamusd.net网站曾提及校车改道的地点。<sup>i</sup> 其他一些联系则显得牵强: | |||

“一支特警队(SWAT team)成员在试图解决小丑策划的人质危机时,使用了‘射击场’(shooting gallery)和‘坐鸭’(sitting ducks)等短语——这两个词恰好是游戏中的谜题名称。” | |||

“pasqualesbistro.com——电影早期发生的帮派派系会面,可能发生在帕斯夸莱小酒馆(Pasquale’s Bistro)的后厅。”ii | |||

(SHH) | |||

目前尚不清楚这些联系是否为有意设计,但它们使玩家能够以反映其游戏“生活经验”(lived experience)的方式,建构自己对“另类现实”(alternate reality)——进而对电影本身——的理解。每一次推测都叠加了一层潜在的故事,最终以PMs无法预先设定或控制的方式,定义了玩家对“官方”叙事的理解。在《科洛弗档案》(Cloverfield)和《超级8》中,由于可获得的叙事信息极少,且主题涉及阴谋论,玩家更倾向于用自己的推测填补空白。 | |||

叙事能动性的重要性在受到限制时尤为明显。《WhySoSerious》和《超级8》均未允许玩家决定叙事结局,尽管推动故事发展仍需玩家采取行动。在此背景下,《超级8》的互动性尤其有限。克里斯蒂亚诺(Christiano 2013)证实,玩家论坛确实受到监控,但剧情并未因玩家讨论而做出任何调整。这种能动性的缺失引发了一些玩家的抱怨: | |||

“我也觉得‘发现’事物的工作留给了ARG中的角色,而不是我们;我们只是跟随他们的报告。” | |||

即便在表面上高度互动的ARG中,一些《WhySoSerious》玩家仍感到游戏“吸纳了粉丝,但方式十分肤浅”(SHH)。洪(Hon)也指出,玩家所拥有的叙事控制权其实并不如他们想象的那么多: | |||

“你总是清楚自己希望玩家做什么。有时候他们做得比你预期的更好,那当然很棒,你可能会因此决定调整内容——比如在《困惑之城》(Perplex City)中,他们非常喜欢我们的一位角色,于是我们决定让她多留一段时间。但他们并不会知道自己是否促成了这一点。有时候你可能会让他们知道,比如说‘你必须给这个人发邮件,否则他就会死’——当你发出这种威胁时,他们可能有两种回应方式,而你两种都已提前规划好了。所以从某种意义上说,他们其实并没有那么多控制权。” | |||

(Hon 2012) | |||

这似乎与李(Lee)的主张相矛盾——他认为ARG的“叙事是由受众塑造的,并最终为其所拥有,这是其他叙事形式无法比拟的”(Lee 引自 Rose 2007),也与麦戈尼格尔(McGonigal)的断言相悖——她声称设计师“必须通过模糊性,将游戏解决方案的最终范围与维度的控制权让渡给玩家”(2008: 215)。事实上,她早期的研究提出了一个几乎自相矛盾的该关系模型: | |||

“由‘傀儡师’(puppet-mastered)主导的游戏体验,其玩法归根结底是一种高风险的挑战:照做,否则就出局。否则会怎样?否则你就被剥夺继续游戏的机会。这种权力博弈毫无选择余地——你必须完全按照指示行事,否则就无权参与游戏。这种潜在的权力结构要求玩家表现出一种在游戏文化中前所未有的公开顺从。因此,玩家的定义也承认:掌控游戏的是‘傀儡师’,而非玩家。” | |||

(McGonigal 2007) | |||

她进一步提出,这种无力感对玩家来说既是愉悦的,也是自愿的,并将编写现实世界任务的乐趣与创作戏剧文本相类比:“实时设计这些任务,非常类似于在舞台上指导现场演员”(2007)。术语“傀儡师”(puppetmasters)本身就暗示了一种偏向制作者的权力动态。然而,麦戈尼格尔的论点反映出一种张力:一方面希望将游戏描绘为民主化的,另一方面现实却是,若没有PM的强力控制,游戏将无法进行。因此,必须在两者之间取得平衡。若延续她最初的比喻,演员或许能在表演中加入自己的诠释,但最终是否接受这种诠释,仍由导演决定。 | |||

斯图尔特(Stewart)则主张另一种方法,以避免“失败状态”(failstate)的风险——即观众做出某个决定(或完全不采取行动),从而彻底阻碍或偏离故事进程。他提出,ARG提供的是“影响叙事、被叙事看见或在叙事中得到反映”的机会,而非主动控制叙事。玩家可以“在故事中看到自己,并感知自己对故事的影响”(Stewart 2012)。例如,在《野兽》中,玩家为回应一个名为洛基(Loki)的角色——一个吞噬梦境的人工智能——而建立了一个自己的噩梦数据库。在该数据库上线36小时内,斯图尔特便根据数据库内容为洛基撰写了一段独白,开发人员则制作了一部Flash动画并配上了旁白。斯图尔特(2007)回忆道:“看着人们说‘天啊’,然后突然意识到:‘等等,那说的就是我。’”与其给予控制权,不如让故事“具有回应性——承认观众的参与”。所有这些体验“感觉都非常好,并带来一种所有权感[原文斜体],但不会把你引入控制事件的死胡同”(Stewart 2012)。这种方式允许一定程度的生产性,同时避免对文本控制权做出不切实际的承诺。 | |||

与詹金斯(Jenkins)所描述的“文本盗猎者”(textual poachers, 1992)不同,这一观点强调共同创作(co-creation)而非挪用(appropriation)。然而,“填补空白”这一概念(尤其是那些有意留下的空白)限制了玩家对内容所能主张的所有权。玩家或许会以出人意料的方式填补这些空白,或发现并填充原本未被预期的空白,但这仍是一种共同创作形式,其中制作者在很大程度上保留了对文本的作者性控制。这里几乎看不到粉丝社群试图从制作者手中“夺回”文本的意图;然而,正如斯图尔特(Stewart)所描述的情境一样,它允许一种有意义的——尽管并非激进的——生产性。 | |||

可以说,在ARG内部还存在其他文本生产的场域,体现出玩家对游戏内容的影响。麦戈尼格尔(McGonigal)指出,若没有玩家创造的大量人工制品与网络,这些游戏根本无法进行,其中包括“维基(wikis)、群体共同管理的博客、多人撰写的邮件列表、用于邮件群发的协作电子表格,以及免费的在线电话会议系统”(2008: 207)。这些是用于分发和讨论“官方”内容的系统与基础设施,若无这些,官方内容本身也相对失去意义。也正是这些系统得以持续存在,而“官方”内容则常常在媒体公司指定的时间线结束后便从网络上移除。其他游戏之外的玩家生成内容还包括对游戏素材的戏仿或恶搞,以及T恤等周边商品。玩家甚至会将游戏内内容挪用为己所用。麦戈尼格尔(2008)描述了玩家如何“拥有”《ilovebees》中虚构的编程语言Flea++,并将其用于游戏之外的对话中。然而,所有这些文本生产与意义建构的机会都停留在“官方”文本之外。玩家所创造的内容有助于他们理解游戏或推测其意义,但并不必然以能在社群之外流通的方式改变或增补该文本。这并不意味着这些创造对玩家而言不重要或无用,但它们并未赋予玩家常被承诺的那种叙事控制权。 | |||

=== 包容的幻觉 === | |||

这一切开始表明,宣传性ARG所提供的是一种所有权与参与感的幻觉,而并未真正赋予玩家有意义的文本控制权——这对媒体公司而言是有利的。ARG或许构成了一个“可栖居的”(inhabitable)叙事世界(2008: 55–59),但由于格兰奇(Grainge)所提出的“全方位娱乐”(total entertainment)产业原则强调的是大型企业集团近乎完全的所有权,受众便无法在知识产权持有者划定的边界之外自由地在该宇宙中“游玩”。因此,“世界构建”(worldbuilding)这一创造性努力,与更具商业导向的“品牌延伸”(brand extension)过程紧密交织在一起。克里斯蒂亚诺(Christiano 2013)指出,《星际迷航》(Star Trek)的ARG被明确赋予了吸引新受众的任务——“让《星际迷航》显得当代、相关、充满动作与悬疑感,摆脱所有那些刻板印象”。这与其说是给予受众塑造这些世界意义的机会,不如说是制作者通过宣传内容强调对这些世界的“优先解读”(preferred reading)(Gray 2010: 72)。这是一种高度协商性的品牌参与形式。 | |||

斯图尔特(Stewart 2012)表示:“我认为,毫不夸张地说,我们发明了比世界上任何人都更多的方法,让观众感受到控制的幻觉。”他觉得“幻觉”(illusion)一词带有过度贬义,但要找到一个替代词却异常困难。关键问题在于,这种说法暗示PM及其企业客户在某种程度上误导了玩家,使其误以为自己的参与在叙事层面上至关重要,而实际上却影响甚微。 | |||

李(Lee)经常讨论玩家“发现”(discovery)的重要性:“你——那个在电视上发现那个格格不入的诡异画面的人——突然之间,你就拥有了那段体验。那是你的。因为你找到了它,你会感到一种巨大的自豪感”(Lee 引自 Ruberg 2006)。这正是病毒式营销的基础:它强调对某种体验(即“发现”)的所有权感,却并不涉及对该体验中任何内容的实际拥有。当你转发他人的内容时,你会因为“激活”了它而感觉其中一部分属于自己。³ 在拥挤的Web 2.0环境中,这种排他性体验实属难得,因此参与此类活动的“赌注”如今显著提高。 | |||

詹金斯(Jenkins 1992)笔下的“文本盗猎者”之所以强大,是因为他们的粉丝活动涉及文本生产力,使其能够重新主张对自己粉丝文本的所有权。而在《融合文化》(Convergence Culture, 2006)中,群体智慧(hive mind)所形成的集体智能使他们能够向制作者提出对媒体产品类型的诉求。然而,在宣传性ARG中,群体智慧或许误以为自己是共同创作者,实际上却只是在为他人利益而传播他人的内容。这使玩家陷入一种被剥夺能动性的境地,更趋近于希尔斯(Hills 2002)在粉丝研究中所识别的二元对立的一端:粉丝活动要么被视为对媒体公司消费资本主义体制的抵抗,要么被视为粉丝在无意中提供的免费劳动——其收藏与购买习惯恰恰强化了这一体系,而非与之对抗。 | |||

然而,对ARG玩家来说,这显然是一种自愿加入(opt-in)的情境。甚至有一位受访者主张:“控制的幻觉本身很重要,而不一定非得是真正的控制”(调查受访者#6)。67%的调查受访者表达了对更多叙事能动性的渴望,但相同比例的受访者也同意,PM最终掌控着任何ARG。 | |||

“我崇拜玩家对故事走向的互动与控制,尽管我承认,实际上,傀儡师(Puppet Masters)在操控玩家。” | |||

(UF) | |||

玩家明知故犯地让渡一定程度的叙事控制权,以换取一个精心构建、引人入胜的娱乐体验。而PM方面则承诺通过一种回应性的游戏设计来提供这些幻觉,尊重玩家的选择,“尽一切努力让他们不会因为和我们一起迈出这一步而感到愚蠢”(Lee 引自 Siegel 2006)。此外,ARG要求玩家能够同时沉浸于游戏世界之中,又从外部对其进行分析与批判。对ARG的边界进行试探,本身就承认了其人为建构的本质。玩家不太可能感到“被愚弄”,因为他们既享受幻觉带来的愉悦,也理解这一幻觉被创造的语境。 | |||

我们或许还应质疑:玩家是否真的想要这种权力?《ilovebees》的玩家在得知自己的行动确实影响了剧情时,表现出真正的惊讶(Kim et al. 2008: 40)。如果连玩家本人都未意识到自己的投入产生了影响,那么将其描述为游戏吸引力的一部分是否公平?洪(Hon 2012)也指出,给予玩家过多的叙事路径选择存在创作上的风险。如果让玩家负担无尽的决策,他们会感到不堪重负,而制作者则不得不为每一种可能的结果准备内容。他认为,玩家更关心的是被娱乐,而非做决定(2012)。论坛讨论也支持这一观点,玩家们承认,为了便于叙事,有必要限制能动性: | |||

“我认为ARG就像是MMORPG的故事叙述版本,在其中,为了讲述一个更细致的故事,基本的互动性在很大程度上被牺牲了……” | |||

(UF) | |||

玩家对宣传性游戏的态度在这一点上显然更为灵活: | |||

“这类ARG远不太可能顺应玩家的意愿,或让玩家产生‘自己的选择会产生某种影响’的感觉,因为最终产品(无论是电视剧、电影还是其他)早已存在……因此,这更像是‘互动小说’式的故事:你只是沿着PM预设的情节推进,在必要时与之互动,但你所做的任何事情实际上都不会对最终产品产生影响。” | |||

(调查受访者#10) | |||

事实上,当被要求举例说明玩家影响叙事的情况时,一些人提到了42 Entertainment运营的宣传性游戏,但无人提及Bad Robot/派拉蒙/艾布拉姆斯(Abrams)旗下的ARG,尽管截至当时(2009年11月/10月),《迷失体验》(The Lost Experience)和《科洛弗档案》(Cloverfield)在论坛上已相当突出。大多数玩家所引用的例子都是草根性质的游戏,包括《Lockjaw》和《Eldritch Errors》。在宣传性ARG中,玩家对叙事能动性的期待较低;如果这一点对他们至关重要,他们很乐意转向草根游戏。然而,正因如此,宣传性游戏开始被称作“只不过是营销”或“只不过是病毒传播”,而非“真正的”ARG。正如一位玩家对《超级8》的反思:“从第一天起,这就是一场被喂到嘴边的电影病毒营销。”(UF) | |||

然而,另一位玩家呼应了洪(Hon 2001)的观点:即使在缺乏叙事能动性的情况下,玩家仍感觉自己产生了影响: | |||

“即使回溯到《野兽》(The Beast)时期,以今天的标准来看,当时几乎没有任何互动。当然,还有迈克·罗亚尔(Mike Royal)的电话,但那几乎是唯一一次直接的一对一沟通。其他一切互动都相当非个人化,面向整个社群——邮件和电话是发给列表上的所有人。即便如此,如果有人说自己对故事或宇宙没有产生影响,我会感到惊讶。” | |||

(UF) | |||

厄内布林(Örnebring,引自IGDA 2006)指出: | |||

“ARG可被视为一场持续进行的叙事争夺战的一部分:(粉丝)受众日益感到自己对某一文本拥有(或理应拥有)某种程度的所有权;而媒体机构面对一个易于下载和文件共享的世界,却越来越希望保有对其知识产权的控制权。” | |||

如果叙事控制是“对媒体文本的所有权”的关键,那么这对ARG玩家来说便是一个无法实现的目标,而且他们也并不期待宣传性ARG能够达成这一点。75%的调查受访者表示,他们对自己所参与的ARG有强烈的所有权感。然而,关于“所有权”与“叙事控制”之间的关系,他们的看法却出现分歧:一半人同意两者相关,另一半则持反对意见或对此问题保持中立。 | |||

斯图尔特(Stewart)提出的“在文本中被看见”(being ‘seen’ in the text)这一观点,是对该关系的一种拓展,其核心问题并非控制权。相反,文本转而回应并尊重受众——承认他们是积极的、富有知识的,并具备参与的手段,但归根结底,他们更希望被带入一段旅程,而非掌握规划这段旅程的权力。如果所有工作都由玩家完成,那么究竟是谁在娱乐谁?似乎“能动性的感受”确实比实际的作者性控制更为重要。ARG在这种“持续的叙事争夺”中提供了一个中间地带:既满足玩家对这种幻觉的需求,又让知识产权持有者保有令人安心的控制程度。 | |||

因此,玩家对自身作为受众角色所感受到的所有权与赋权,并不仅仅源于叙事能动性,而是来自ARG的其他方面。一位受访玩家提出,这种所有权感来自“给予与索取、呼应与回应的机制,以及社群感”(调查受访者#2)。在这里,所有权关联的是一种情感联结(affective connection),而这种联结可由ARG的其他元素所激发。 | |||

情感联结——角色、社群与傀儡师(PMs) | |||

叙事本质上是一种情感化的过程,也是传递情绪的有力载体。广告同样被描述为“讲述一个故事”,而非“推销一件产品”,其目的在于传达能够与消费者的情感、抱负和理想产生共鸣的品牌价值观。支持者认为,这种方法对媒体信息饱和的消费者具有吸引力,因为“让品牌潜藏于故事之下具有一种微妙性”(Horlick 引自 Boswell 2002)。因此,作为叙事形式的ARG本身就具有一定的情感性,并通过个人化的媒介渠道讲述故事来进一步强化这一点:“当我收到这个游戏发到我手机上的短信时,它给我的感觉是私人的,这是大众传播所无法做到的”(McGonigal 引自 Irwin 2007)。这种方式将营销信息从公共领域中抽离出来,开始侵入玩家的私人空间——而玩家必须主动邀请游戏进入这一领域。尽管这看似具有侵扰性,但这一做法出现之时,恰逢许多消费者正在构建自己的线上身份,社交媒体也日益模糊了公共与私人之间的界限。 | |||

这种情感联结促成了一种个人赋权的模式,这体现在格罗斯伯格(Grossberg, 1992)基于“情感感知力”(affective sensibility)的粉丝模型中。他指出,粉丝与其所选择文本的关系“运作于情感或情绪的领域”(1992: 56)。对格罗斯伯格而言,情感(affect)并不等同于情绪(emotion)或欲望(desire),而是“生命的感觉……情感赋予我们的经验以‘色彩’、‘基调’或‘质感’”(1992: 57)。这种感觉将对象、实践与意义置于我们的“关切地图”(mattering maps)之上(1992: 57)。文本在粉丝“关切地图”上的提升地位,使其成为粉丝自我身份建构的焦点。格罗斯伯格将此视为通过流行文化实现的一种赋权形式,将粉丝文化描述为“乐观、振奋与激情”的潜在场域(1992: 65)。这种情感可转化为大众抗争与政治抵抗,否则这些行动“很可能淹没在历史悲观主义的汪洋之中”(Grossberg 1992: 65)。我们在宣传性ARG中也能看到这种乐观精神,它超越了叙事控制或作者身份,不仅带来文本所有权感,更促成一种更为个人化的赋权体验。即使这种激情与乐观并未转化为政治变革,其潜能与能量依然重要。这些游戏足够引人入胜,深深嵌入许多玩家的个人生活之中——论坛中充斥着玩家因等待更新而失眠、在工作时玩游戏、推迟学业,或努力确保游戏不影响家庭责任的帖子: | |||

“今天我取消了一个相当重要的会议,因为在这里等待10点的到来更重要。” | |||

“我也做了同样的事!” | |||

(SHH) | |||

成瘾的隐喻十分常见。在SHH论坛一个名为《官方TDK病毒营销互助小组》(Official TDK Viral Marketing Support Group)的专门帖中,玩家们以轻松幽默的口吻分享游戏结束时各自的困境: | |||

“我今天早上查看了维基……两分钟前又查了一次……醒来时我知道自己还会去查。不是我在控制我的冲动,而是我的冲动在控制我。就再尝最后一口,最后一口病毒式美好的滋味。” | |||

(SHH) | |||

许多玩家最钟爱的游戏时刻,都是与朋友或家人共享的,这再次凸显了这些游戏在格罗斯伯格(1992)所谓“关切地图”上的位置: | |||

“……最近的《黑暗骑士》放映活动,因为我能和从荷兰来访的Giskard一起分享。” | |||

(UF) | |||

“《最后的扑克局》(Last Call Poker)中的‘小小善举’任务。我带上了女儿,结果那成了她一生中最难忘的时刻之一(当时她才三岁)。” | |||

(UF) | |||

玩家与角色之间也建立了情感联结。这本身并不新鲜或罕见,但与角色互动的机会使这种联结更为强烈: | |||

“我认识一些玩家,他们因游戏中某些(塑造得很好的)角色之死而深感悲伤与不安;在某一案例中,玩家们甚至不遗余力地确保某个角色‘没有死去’。” | |||

(UF) | |||

“……ARG最精彩的部分之一,就是玩家与角色之间的交流。人们在与那些明知掌握秘密的人交谈时,会获得一种兴奋感:他们会透露什么?我该如何赢得他们的信任?我能从他们那里再挖出一个网站吗?正是这种微小而愉悦的快感,驱使一些人参与这些游戏。” | |||

(UF) | |||

调查受访者还将“社群”列为ARG中第三重要的元素,仅次于解谜和叙事。当被问及与其他玩家的关系时,回应 overwhelmingly(压倒性地)积极。这种关系的强度从随意的友谊,到斯图尔特(Stewart 2012)回忆参加两位在《野兽》(The Beast)期间相识的玩家婚礼不等。社群是享受ARG的核心所在: | |||

“我喜欢围绕一个精心设计与呈现的游戏所形成的社群……这让我感觉自己是‘某种更大事物’的一部分。” | |||

(UF) | |||

“对我来说,ARG的意义就在于成为某种更大事物的一部分,并能直接与玩家社群互动。” | |||

(调查受访者#11) | |||

“社群,以及ARG的合作性,是让我至少愿意不断回来的重要原因。” | |||

(UF) | |||

通过协作游戏,玩家能真切感受到一种集体赋权与包容感。即使看似微不足道的贡献,也让人觉得有价值: | |||

“我个人并不是最擅长解谜的人……但通过合作,有时我因为解决了某些具体环节而感觉自己像个英雄。” | |||

(调查受访者#6) | |||

麦戈尼格尔(McGonigal, 2008)同样指出,ARG让每个人都感觉自己为团队的成功做出了贡献:“如此多元且看似合理的解读,使各种技能水平、天赋、兴趣和倾向的玩家都能获得成功……没有玩家被落下……没有人被劝退或排除在参与式文化之外”(2008: 215)。 | |||

这一论点常由赫斯蒙德哈尔格(Hesmondhalgh, 2013: 313)所称的“数字乐观主义者”(digital optimists)提出,但他认为,这种包容性愿景的局限性并未得到充分审视。它忽略了高门槛的参与障碍、在实时游戏后期加入的困难、社群内部的等级结构或竞争,以及并非所有人都能真正参与贡献的现实。因此,这种赋权形式并非普遍有益。 | |||

然而,即便只是松散地成为社群的一部分,也可能足以让消费者体验到参与感与归属感,而这甚至可能对消费品牌有利: | |||

“ARG本质上是在说……我们让你成为某个群体的一部分,并且以这样一种方式运作:群体中任何人的成功都被视为整个群体的成功。当一位CM(社群成员)解开了一个谜题,所有CM都会说‘我们太棒了!’‘老香料男’(Old Spice Guy)就是一个更轻量级却极为成功的例子,它同样让人感到参与其中。当一个人的问题被‘老香料男’回答时,所有观看‘老香料男’的人都会说:‘嘿,看,我们在电视上!’我们选出一个人来代表大众,如果大众真的觉得这个人是他们的代言人,他们就会感到自己得到了回应。我认为,对各类品牌而言,建立这种联结都具有价值。” | |||

(Stewart 2012) | |||

然而,正如斯图尔特(2012)所指出的,将“老香料”消费者描述为一个品牌社群(brand community)是困难的,因为这一概念依赖于品牌成为“自我表达的工具”或“赋能个体向世界投射自我的能力”。事实上,70%的受访玩家不同意将ARG社群描述为“品牌社群”。尽管如此,ARG仍采用了可能促进此类社群形成的策略。一项针对能多益(Nutella)推出的宣传性论坛与网站的研究表明,即使是家用品牌也可能实现这一点(Cova & Pace 2006)。此外,ARG鼓励玩家自行创建这些空间(如《野兽》的Yahoo! Boards、《超级8》的Unfiction),或使用他们已建立的空间与网络(如WhySoSerious使用的SHH),从而让他们对社群拥有更强的掌控感。禁止PM参与该社群的规则进一步强化了这种所有权感。 | |||

在Web 2.0的语境中,ARG常常利用玩家控制权较少的既有网络,如Facebook或Twitter。斯图尔特(Stewart, 2012)将这些空间描述为“门廊”(porch)空间——一种半私密/半公共的空间,人们在此通过点赞、转发或提及等方式,舒适地展演个性与身份(包括品牌认同)。ARG中对这些平台使用频率的增加,反映出一种预设:即通过这些渠道接收到的任何内容都会自动显得更具个性化,或产生更强的情感影响。然而现实是,尽管这或许有可能实现,但这些平台如今已和电视频道一样充斥着广告,若要有效利用它们,就需要更具创意的方法。它们或许能连接庞大的受众,但既非通向一群不加分辨的观众的捷径,也无法保证建立情感联结或品牌忠诚度——这些必须经过更精心的培育。品牌仍在不断寻求在这些空间中的接纳,通常通过品牌大使或网红实现,尤其是在YouTube和Instagram等平台(Burns 2016);但这种侵入程度意味着真正的品牌社群更难形成。这种社群无法被人为制造,因为归根结底,必须由消费者自己构建并维系,它才具有真实性。因此,能否形成有意义的品牌社群掌握在消费者手中,尽管ARG可以成为这种情感关系发展的起点。 | |||

这些ARG或许并未刻意培育品牌社群,但《野兽》(The Beast)的傀儡师(PMs)确实密切观察玩家论坛,并熟悉了关键玩家与版主(Puppetmaster FAQ 2001)。他们怀着情感将玩家视为一种新型叙事形式的合作者,并在游戏结束后多次与他们会面,甚至将版主邀请至西雅图以示感谢。55%的受访玩家同意,ARG可被描述为“一种强烈感受、情感上深刻影响的体验”。⁴ 因此,玩家必须相信PM不会设计那些利用或轻视这些情感投入的游戏。这种关系需建立在相互信任与尊重的基础上,并被受访者描述为“协作性的”(#12)和“共生的”(#35)。 | |||

这种信任促成了进一步的情感投入,而这种投入反过来又强化了玩家围绕游戏所产生的所有权感或赋权感。最初,这种关系具有高度的回应性,PM有责任根据玩家行为调整游戏。这是一种真正意义上的给予与索取的情境,向玩家暗示他们的行动是有意义的。此外,它还暗示了双方在某种程度上共享权力: | |||

“探戈——在任何时刻,一方可能在引领另一方,但归根结底,这支舞是一起跳的。” | |||

(调查受访者#6) | |||

“就像爵士乐手,彼此即兴互动。而不是像两个棋手在对弈。” | |||

调查受访者#2) | |||

“表演者与观众……但方向是双向的。” | |||

(调查受访者#22) | |||

双方都是舞者,双方都是乐手,同时扮演着表演者与观众的角色。双方都积极参与创作,没有任何一方处于被动状态。这种反馈循环并非必然新颖。斯图尔特将这种体验比作“狄更斯为报纸撰写连载小说,公众在你写下一期时对每一期内容热烈讨论”(Cloudmakers 2001)。然而,线上受众的可见性强化了这一循环,因为玩家在消费过程的任何阶段都能在论坛上清晰而迅速地表达自己。因此,李(Lee,引自 Ruberg 2006)认为ARG是整个行业更广泛趋势的一部分,即回应生产者与受众之间日益缩小的差距。 | |||

早期的ARG常常在游戏结束后安排PM与玩家之间的聊天活动,PM们热切希望以平等身份与玩家互动。这些实时聊天通过即时通讯工具进行,理论上存在预先准备或编辑回答的空间,但聊天记录表明,这仍是一次相对直接而坦诚的交流。这些对话发生在玩家游戏期间使用的互联网中继频道(IRC)中,因此PM实际上是在玩家的地盘上与粉丝会面。PM们还采用了玩家自创的语言,凸显了一种共享文化: | |||

Elan——“嗯,我们之前稍微提到过这一点了(抱歉插了句‘鳟鱼’)。” | |||

(Cloudmakers 2001)⁵ | |||

这种对话在诸如ARGFest之类的活动中得以延续,整体氛围轻松随意。玩家对PM表现出粉丝式的热情,而PM则以谦逊回应: | |||

玩家——“你们突然从作者、网页设计师等身份,变成全球7500人眼中备受崇拜的英雄,感觉如何?” | |||

Elan——“这真的让人有点招架不住,毕竟我之前唯一接触‘名气’的经历,就是朋友们觉得我的车挺酷。” | |||

Sean——“当然,还有那位拥有14万只眼睛的校对兼‘胡扯探测器’,像一群在战场上饥渴巡游的豺狼一样,确保所有剧情连贯一致。谢谢你们,真的非常感谢!” | |||

Elan——“我们希望这个游戏能宏大,而你们让它变得浩瀚!我们希望它能精美,而你们让它变得绚丽!我们希望它能持久,而你们让它成为永恒。如果没有你们,这一切根本不会存在。” | |||

(Cloudmakers 2001) | |||

这或许看似一种独特的互动模式,但它实际上呼应了既有的关系营销(Relationship Marketing, RM)理论,甚至可能将其推向了新的高度。关系营销旨在培养长期客户忠诚度,并强调信任的重要性。然而,ARG中这种关系的强度从人力与成本角度看是不可持续的。因此,在《WhySoSerious》或《超级8》(Super 8)中,这种互动不再那么个人化。诚然,《WhySoSerious》规模要大得多,涉及国际性活动,并推广一个全球知名的IP。如果ARG旨在触达广大受众,那么同时要求其提供高度个性化的体验似乎并不公平。到《超级8》推出时,玩家已相应降低了对宣传性ARG的期待: | |||

“我认为,对于规模更大的营销型ARG来说,如今这种关系已不那么亲密,但草根游戏仍然存在,并维持着那种关系。” | |||

(调查受访者#28) | |||

“电影营销之所以偏离了早期ARG模式,正是因为随着受众规模的扩大,这种关系必须改变。” | |||

(调查受访者#8) | |||

在这些后期项目中,玩家与PM之间没有可见的互动,也没有游戏结束后的讨论。玩家大体上接受这是不可避免的,但若缺乏这一反馈循环,信任便难以维系。希尔斯(Hills)指出,粉丝的“信任”对于围绕文本建立并维系“邪典”(cult)地位至关重要,这种信任关乎“文本的本体论安全感”(ontological security of the text)(2002: 138)。粉丝会不断检验超叙事(hypodiegetic)世界在连续性、逻辑性或文本宇宙一致性方面是否存在断裂。由此,他们才能与文本建立一种安全的关系,并在此基础上进行身份管理与情感性游戏(affective play)(Hills 2002: 128)。这正是那些限制性更强的ARG所欠缺之处。对坚实文本建构的信任,要求玩家信任这个世界背后的构建者——无论他们被视为42 Entertainment还是J.J. 艾布拉姆斯(J.J. Abrams)。若缺乏这种信任,游戏在实践和结构层面就会崩塌,并在玩家眼中丧失作为有意义情感游戏空间的可信度。而没有这种情感性游戏,就更难如格罗斯伯格(Grossberg, 1992)所构想的那样,宣称实现了消费者的赋权。 | |||

在该类型发展的初期阶段,这种关系中的若干要素打破了希尔斯(Hills, 2002)所提出的“被收编/抵抗”二元对立。实时互动、由双方共同设定的规则,以及玩家(尽管有限)影响游戏叙事的机会,都暗示了消费者可能如詹金斯(Jenkins, 2006)所设想的那样,对生产者提出更多要求。《野兽》已证明媒体生产者能够与消费者维持一种情感化且具回应性的关系,然而ARG的这一要素却日益被压制。如果说最初的反馈循环向玩家社群传递了“你们所做的事很重要”这一信息,那么对其加以限制则传达了相反的讯息:实际上,它并不重要。随着这种关系的弱化,通过宣传性ARG实现消费者赋权的潜力也随之减弱。这或许是不可避免的,但这种关系越具回应性,我们就越能依据詹金斯的参与式文化(participatory culture)模型,为受众主张更多权力。重新拉开这种距离或许出于实际考量,但它改变了权力动态,使得玩家无法再与生产者建立那种赋权式的关系。 | |||

=== 情感投入与现实世界影响 === | |||

ARG中的情感性游戏(affective play)可能影响玩家现实生活中的决策行为,而在这类模糊虚构与现实界限的类型中,两者紧密相邻。与格罗斯伯格(Grossberg, 1992)关于情感赋权之实践潜力的论点最清晰的关联,体现在许多玩家发自内心地相信“群体智慧”(hive mind)能够解决现实世界的问题。最突出的例子是一些“云制造者”(Cloudmakers)在2001年9月11日世贸中心袭击事件发生后的数小时内,曾讨论是否可以利用他们的集体知识“解开‘谁是恐怖分子’这个谜题”(McGonigal 2003: 1)。其他Cloudmakers很快对这种游戏与可怕现实情境之间的明显滑移感到不安。小组版主最终发布公告,请求终止关于“破解”9/11事件的讨论。麦戈尼格尔指出,对许多人而言,参与Cloudmakers的经历“深刻影响了他们的身份认同与人生目标,以至于以游戏心态应对现实事件成为一种自然反应”(2003: 1)。她进一步认为,尽管玩家在解决此类问题的能力上可能过于乐观,但集体游戏的持续效应确实能改变玩家对现实情境的看法(2003: 7)。她主张应重视其“激进的政治潜能,以及多重社会形成与互动所具有的创造性、生成性可能性”(2003: 9)。一位玩家还曾讨论过参与调查挪威杀人犯安德斯·布雷维克(Anders Breivik)案件的可能性: | |||

“这不是ARG,但仍然需要一些努力。Reddit上的伙计们正在尝试破解挪威警方认为可能存在于布雷维克宣言中的密码——可能是GPS坐标,伪装成HTML链接,并散布着神秘文本。我意识到Unforums处理的是虚构事件,而布雷维克却是再真实不过的,但你们这群人合作能力超强,擅长集思广益破解这类问题。也许你们该试试看。” | |||

(UF) | |||

这类推测通常由社群自身加以约束,极少转化为实际行动。但即使那些强烈认为这不属于玩家社群职责范围的玩家,也相信这是可以尝试的: | |||

“如果CM真想解决世界饥饿问题,我相信我们也能尝试一下,尽管这种任务的成功与否具有主观性。如果我们想把基于谷歌搜索结果的‘反恐高见’发出去,我相信总能找到人接收。但整个群体并不想做这些事。接受现实吧。” | |||

(CM) | |||

此类讨论最重要的影响更具主观性;它体现了一种类似于格罗斯伯格所说的“能量与激情的生成……可能性的建构”(1992: 64)形式的赋权。玩家感到,无论这种可能性是否转化为实际行动,他们通过参与游戏,集体或个体地具备了产生影响的能力。这并非宣传性ARG的预期结果,对营销人员而言也并无实际价值,但对那些将这些游戏视为超越营销之物的玩家来说,却意义重大。 | |||

=== 自我认同、个人与职业发展 === | |||

正如斯图尔特所指出的,能够支持社群形成的品牌,往往是那些消费者觉得能表达其身份或生活方式的品牌。这使得“品牌社群”这一术语难以适用于所有消费品: | |||

“社群的核心是社会性与抱负性的……一辆捷豹(Jag)邀请我进入一个充满抱负的世界……但肥皂?很难想象……你或许喜欢这个品牌,但把它别在翻领上当徽章就有点勉强了。” | |||

(Stewart 2012) | |||

然而,ARG可以为消费者提供空间,让他们在自我定义的过程中使用品牌内容。并非所有玩家都会如此,但这种现象确实存在。这为ARG社群增添了一种亚文化(subcultural)的特质。对亚文化的大多数理解都围绕着对文化符号的挪用(appropriation),以创造出对抗主流霸权的意义与身份,尽管学界也承认并非所有亚文化都必然具有对抗性(Hebdige 1988;Thornton 2005;During 2007)。在宣传性ARG中,这一过程更多体现为对商业文本的挪用,以建构一种自我认同——这种认同不仅限于“粉丝”,还包括解谜者、侦探、沟通者、团队成员,甚至超级英雄: | |||

“你的超能力就是注意到大多数人注意不到的酷东西。……说‘这世上有一点点魔法,只要你留意就能发现’,这种感觉非常赋权。……天啊,电话响了!也许有人需要和我通话,因为只有我能拯救这一天。所以我们试着说:‘没错,只有你能拯救这一天,那通电话就是打给你的,快接吧!’” | |||

(Lee,引自 Siegel 2006) | |||

这种挪用或许并不激进、不具对抗性,甚至并不普遍,但确实有玩家在ARG中找到了能与自身个人经历和身份产生共鸣的意义。一位玩家表示:“在根本层面上,我作为玩家的身份反映了我是谁、我相信什么。”(CM)这种与媒介文本的关系从根本上掌握在消费者而非生产者手中,无法仅凭强力创造出来。是否觉得游戏和/或相关品牌以这种个人化的方式与自己对话,最终由玩家自己决定。 | |||

ARG还能帮助玩家发展新的或已有的技能。这些技能可能是技术性或知识性的,是在游戏过程中习得的。例如,一位玩家表示享受“通过创意谜题学习密码学的某些方面”(调查受访者#31)。其他人则发展出可迁移到职场的人际技能: | |||

“我明白了每个人都有不同的长处和短处,有时候我必须放手让别人去做,因为他们比我更擅长(这对我来说可是件大事!过去六个月我不得不远程管理我的员工,多亏了这里的人,我才成为了一名更好的管理者——衷心感谢!)。” | |||

(UF) | |||

它显著改变了一位玩家处理个人与职业关系的方式: | |||

“我学到了很多关于如何成为功能健全社群一员的知识。我知道自己对他人的态度已经改变了——我现在的期待是人们会互相帮助、彼此关心。以前我并没有这种感觉。” | |||

(UF) | |||

其他人则运用这些技能去开发自己的草根游戏,而多位玩家社群中的首席版主如今已在专业跨媒体(transmedia)领域工作,并创办了自己的公司。首席CM版主阿德里安·洪(Adrian Hon)、丹·洪(Dan Hon)和安德莉亚·菲利普斯(Andrea Phillips)如今都是知名的跨媒体从业者,而《我爱蜜蜂》(ilovebees)的首席版主史蒂夫·彼得斯(Steve Peters)则创立了“No Mimes Media”公司。显然,并非每位玩家都有这样的经历,但这表明宣传性ARG在其营销语境之外仍具有影响力。然而,这种经历也可能被更愤世嫉俗地解读为无偿劳动——为媒体公司培养新一代从业者,却无需承担培训与发展的成本。此外,这些创意人才随后又为商业客户工作。因此,尽管这些技能最初并未为企业带来直接价值,但这些由玩家转变为傀儡师(puppetmasters)的人最终仍可能受雇于那些从他们早期无偿劳动中获利的公司。 | |||

所有这些回应都反映出一种能力(无论是真实的还是感知的)的重要性——即对某个故事宇宙拥有某种程度的控制权或所有权,或至少被视为其中重要的一员。ARG鼓励更深入的自我意识与自我反思,打破了将玩家刻板地视为过度内向或自我封闭的观念(Jenkins 1992)。当玩家开始严格审视自己在游戏内外的行为时,ARG便日益成为个人化的空间,让他们得以反思自身身份。“现实”元素与玩家以真实自我(而非虚拟化身)参与游戏这一事实相结合,进一步强化了这种感受。在营销活动的语境中,这或许能帮助粉丝及更广泛的受众在主流媒体环境中感受到自身的重要性,并被当作个体予以认可——而历史上,主流媒体一直将他们视为无名的群体,无论是作为同质化的“大众”受众,还是若干市场“细分”群体。然而,这种赋权感牢牢存在于该营销语境之外,处于一个更为个人化和主观的领域。 | |||

=== 结论 === | |||

玩家与傀儡师(PMs)之间的关系暗示着一种持续的权力协商与相互依赖,但进一步分析揭示出一种复杂的动态关系,这种关系可能因知识产权(IP)、社群的期待以及游戏设计所提供的可能性(affordances)而发生变化。权力可能在双方之间转移,但绝不能说完全归属于某一方。在此方面,承认宣传性ARG的局限性固然重要,但不应因此忽视受众选择不参与游戏的权利,或其对文本施加有限影响的能力。 | |||

将权力与内容控制权强行挂钩的做法虽可理解且确属重要议题,却导致其他形式赋权的可能性未得到足够严肃的考量。宣传性ARG表明,正如格罗斯伯格(Grossberg)所言,“主动的”受众并不总意味着对文本拥有“控制权”(1992: 54),甚至也不一定意味着具有生产力的受众。在当代媒介环境中,受众对媒介文本的积极参与涵盖广泛的行为谱系,包括潜伏(lurking)、发推文、点赞、混剪(remixing)、创作同人小说、制作粉丝视频或网站等。消费者赋权往往被狭隘地界定为文本性或政治性的,而通过ARG这类参与式营销实践实现此类赋权的可能性实则微乎其微。生产者最终仍牢牢掌控文本,这一点被消费者广泛认知,并在一定程度上被接受。尽管集体行动或许能发出更响亮的声音,但由于其参与的边界由生产者设定,其表面上的“解放”之界限与条件也同样由生产者决定。 | |||

然而,ARG玩家仍可主张文本生产力之外的其他形式的个人与社会赋权。他们能够发展出思考世界的新方式,真正改变自己与世界及其中他人互动的模式;他们能够获得关于自身及其技能与能力的新理解。这种赋权的重要性与影响力丝毫不亚于他们要求改变媒介文本或其制作与营销方式的能力。这是其参与的结果,也是一种在讨论中常被忽略的赋权形式,因为它并非对生产者与消费者之间权力关系的激进重构。相反,ARG揭示的是一种持续而微妙的权力协商,构成了玩家与生产者关系的一种独特版本。 | |||

然而,更具回应性的游戏设计日渐式微,这表明它更像是一次创新而令人振奋的实验,而非在长期内可持续的模式——尤其是在好莱坞产业逻辑的框架下。当互动性被削弱,或当玩家感到被剥削时,这种权力关系的再协商潜力也会急剧下降。“有意义的”参与并不必然等同于对媒介文本的控制;当参与纯粹服务于品牌或广告公司时,其意义反而更显薄弱。在此类语境中,玩家可能被视为被剥夺了权力,因为他们的投入从根本上被收编,其精力与劳动被用于为媒体公司创造价值。下一章将更深入探讨这一论点,并追问:玩家与生产者如何理解其参与的价值?这种价值是否指向一种比既有论述所允许的更为复杂的数字劳动形式? | |||

=== 注释 === | |||

# 在数学与艺术中,若两个量之和与较大量之比等于较大量与较小量之比,则这两个量构成黄金比例(φ)。 | |||

# “控制”也是《野兽》(The Beast)的一个叙事主题。游戏经常促使玩家思考:人类能在多大程度上控制人工智能(A.I.),以及应赋予人工智能多少自由意志。 | |||

# “激活”(activation)是近期营销领域的流行术语。采用沉浸式或参与式策略的品牌倾向于使用“品牌激活”而非“发布”一词。该表述唤起一种将品牌“赋予生命”的意象,但通常也要求消费者受众通过社交媒体,或与店内及特定场所装置互动,亲自参与“激活”过程。 | |||

# 引自马特·希尔斯(Matt Hills)对“邪典”(cult)粉丝文化的定义(Hills 2002: x)。 | |||

# Cloudmakers社群发明了一个词,用以描述“对冗余或事实错误帖子的礼貌回应。‘鳟鱼’(trout)一词是一种尊重的表达。”其目的是让新成员在论坛上提问时(例如询问已被解开的谜题)感到更自在。<nowiki>https://groups.yahoo.com/neo/groups/cloudmakers/conversations/messages/6591</nowiki> | |||

=== 参考文献 === | |||

Boswell, K. (2002) ‘Telling Good Stories: How the AI Online Campaign Kicked Viral Marketing Over the Fence to Us All’, The Marketleap Report, 2(4). Avail- able: www.marketleap.com/report/ml_report_23.htm [Accessed 24.06.2009]. No longer available online. Print copy held by author. | |||

Burns, K. (2016) ‘How the Top Social Media Brands Use Influencer and Brand Advocacy Campaigns to Engage Fans’, in A. Hutchins & N. Tindall, eds., Public Relations and Participatory Culture, London: Routledge. | |||

Christiano, J. (2013) Email Interview with Author, 6.03.2013. | |||

Cloudmakers. (2001) Post-Game Puppetmaster Chat, 31.07.2001. Available: http:// groups.yahoo.com/neo/groups/cloudmakers/files [Accessed 11.01.2019]. | |||

Dena, C. (2008) Anti Hoaxing Strategies and the TINAG Fallacy. Available: www.christydena.com/2008/01/anti-hoaxing-strategies-and-the-tinag-fallacy/ [Accessed 17.01.2019]. | |||

During, S. E. (2007) The Cultural Studies Reader, 3rd Edition, London: Routledge. Gallagher, D. F. (2001) ‘Some Prefer Online “A.I.” Tie-In to the Movie’, The New York Times, 09.07.2001. Available: www.nytimes.com/2001/07/09/technology/ | |||

09GAME.html [Accessed 05.01.2019]. | |||

Gilmore, J. & Pine, J. (1998) ‘Welcome to the Experience Economy’, Harvard Busi- ness Review, 07.08.1998. | |||

Gray, J. (2010) Show Sold Separately: Promos, Spoilers, and Other Media Para- texts, New York, NY.: New York University Press. | |||

Grossberg, L. (1992) ‘Is There a Fan in the House? The Affective Sensibility of Fan- dom’, in L. A. Lewis, ed., The Adoring Audience, London: Routledge, pp. 50–68. Hall, S. (1973) Encoding and Decoding in the Television Discourse, Birmingham: The | |||

University of Birmingham, Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies. | |||

Hebdige, D. (1988) Hiding in the Light: On Images and Things, London: Comedia. Hesmondhalgh, D. (2013) The Cultural Industries, 3rd Edition, London: Sage. | |||

Hills, M. (2002) Fan Cultures, London; New York, NY: Routledge. | |||

Hon, A. (2001) The Guide, 09.2001. Available: <nowiki>http://web.archive.org/web/20060</nowiki> 116100956/www.cloudmakers.org:80/guide/ [Accessed 11.01.2019]. | |||

Hon, A. (2012) Interview with Author, 26.10.2012, London. | |||

IGDA ARG SIG. (2006) Alternate Reality Games SIG/Whitepaper International Games Developers Association. Available: www.christydena.com/wp-content/ uploads/2007/11/igda-alternaterealitygames-whitepaper-2006.pdf [Accessed 21. | |||

04.2019]. | |||

Irwin, M. J. (2007) ‘Q&A with Alternate Reality Games Director Elan Lee’, Wired Magazine, 15(6), 17.05.2007. Available: <nowiki>https://web.archive.org/web/</nowiki> 20130614215450/www.wired.com/gaming/virtualworlds/magazine/15-06/st_ arg3 [Accessed 11.01.2019]. | |||

Jenkins, H. (1992) Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture, New York, NY; London: Routledge. | |||

Jenkins, H. (2006) Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, New York, NY: New York University Press. | |||

Kim, J. Y., Allen, J. P. & Lee, E. (2008) ‘Alternate Reality Gaming’, Communica- tions of the ACM, 51(2), pp. 36–42. Available: <nowiki>http://cacm.acm.org/magazines/</nowiki> 2008/2/5456-alternate-reality-gaming/fulltext [Accessed 05.01.2015]. | |||

McGonigal, J. (2003) ‘This Is Not a Game: Immersive Aesthetics & Collective Play’, Paper presented at Melbourne Digital Arts & Culture Conference. Avail- able: <nowiki>https://janemcgonigal.files.wordpress.com/2010/12/mcgonigal-jane-this-is-</nowiki> not-a-game.pdf [Accessed 18.04.2019]. | |||

McGonigal, J. (2007) ‘The Puppetmaster Problem: Design for Real World, Mission Based Gaming’, in P. Harrigan & N. Wardrip-Fruin, eds., Second Person, Cam- bridge, MA.; London: MIT Press. | |||

McGonigal, J. (2008) ‘Why I Love Bees: A Case Study in Collective Intelligence Gaming’, in K. Salen, ed., The Ecology of Games, Cambridge, MA; London: MIT Press, pp. 199–227. | |||

McKee, A. (2013) ‘The Power of Art, the Power of Entertainment’, Media, Culture and Society, 35(6), pp. 759–770. | |||

Puppetmaster FAQ. (2001) Available: <nowiki>http://web.archive.org/web/20020810185009/</nowiki> <nowiki>http://familiasalla-es.cloudmakers.org:80/credits/note/faq.html</nowiki> [Accessed 11.01. | |||

2019]. | |||

Rose, F. (2007) ‘Secret Website, Coded Messages: The New World of Immersive Games’, Wired Magazine, 16(1). Available: www.wired.com/entertainment/ music/magazine/16-01/ff_args [Accessed 11.01.2019]. | |||

Ruberg, B. (2006) ‘Elan Lee’s Alternate Reality’, Gamasutra.com. Available: www. gamasutra.com/view/feature/130182/elan_lees_alternate_reality.php [Accessed 11.01.2019]. | |||

Siegel, S. J. (2006) ‘Joystiq Interviews Elan Lee of 42 Entertainment’, Joystiq.com, 14.11.2006. Available: www.engadget.com/2006/11/14/joystiq-interviews-elan- | |||

lee-of-42-entertainment [Accessed 11.01.2019]. | |||

Stewart, S. (2007) ARGFest Transcript 06 – Roundtable – 42 Entertainment – Development Process Part II. Available: <nowiki>https://web.archive.org/web/20070510</nowiki> 222718/<nowiki>http://wiki.argfestocon.com:80/index.php?title=2007vt06_Transcription</nowiki> [Accessed 15.01.2019]. | |||

Stewart, S. (2012) Interview with Author, 10.12.2012, London. | |||

Thornton, S. (2005) ‘The Social Logic of Subcultural Capital’, in Ken Gelder, ed., | |||

The Subcultures Reader, New York, NY: Routledge. | |||

2025年10月29日 (三) 15:39的版本

写在前面

本文是《Alternate Reality Games - Proof Manuscript 》的翻译版本,译者为wiki站长musicraft。pdf源文件可以点击这里获取。因为原文是论文,所以搬运到wiki上之后难免会有一些格式以及内容上的区别。而且在视觉上可能也没有那么方便阅读。最后在观看本文之前一定要看下面的译者前言。

译者前言

这篇文章从四个方面对宣传性ARG进行介绍和讲解:整体的发展和环境,作为宣传手段的表现形式如何,流程带来的影响,相关的关于数字劳动的思考。在当时发布的时期(2019)可以说写的相当全面和具体。

不过译者并不推荐一个对ARG感兴趣并且一无所知的人去看这篇文章。因为碍于发布的时间以及收集的样本,这篇文章的一些观点和讲述仅仅使用于宣传性的ARG,就比如说文中反复提到的TINAG(This is not a game 这不是个游戏)用在部分场景中是适用的,但是如果将这个扩展到ARG整体就可能会出现一些矛盾的场景。甚至第四章一整章的论述前提都是因为这个TINAG。

同时这篇文章也没有对那个时候相当火热的一些游戏衍生ARG以及一些剧情向的ARG做论述和描写,尽管这两种ARG在作者收集的作品的时间段内已经存在并且也引起了不小的风波,比如说ben drowned(Alex Hall 2010),portal(Valve 2010)甚至是更早的雅达利的寻剑(当然,雅达利的寻剑当时并没有说是一个ARG,但是从现在的角度看其实就是一个相当标准的ARG宣传形式了)。所以导致一些对于ARG的观点和论述较为偏颇。

对于那些对ARG有一定了解的读者,译者是相当推荐去好好看一下这篇文章的,因为这篇文章对于整个ARG事件的描述以及相关人员的采访和论述译者认为是很全面很具体的。可以很好的带读者了解ARG这种游戏形式在刚刚确定下来的时候是什么样子,媒体公司,玩家们都是怎么看待的。是一本相当好的参考文献。

不过正如译者之前所说,不要完全相信这本书的论述。之前提到,因为本文时刻都在提到的TINAG。所以文章在很多时候强调和介绍的都是ARG非游戏的一些特点以及引申的内容。自然在第四章就有了有关数字劳动,关系营销之类的内容。译者认为是有些偏离写作初衷的。仅供参考。

译者想要翻译这篇文章其实很久了,但是碍于自身的能力以及时间原因所以迟迟没有开始。直到最近借助WIKI的编译工作才开始慢慢开始整合和翻译。当然在这期间也借助了一些大模型的帮助。毕竟是个人翻译和整理。所以可能会有一些翻译不到位或者是略显奇怪的地方。也请读者见谅。

译者:musicraft

(2025年10月29日)

Alternate Reality Games

通过文本分析、对游戏设计师的访谈、受众调查以及对玩家论坛讨论的细致分析,本书考察了在宣传型另类现实游戏(ARGs)中生产者与消费者关系的独特性质。

从历史上看,ARGs既植根于广告,也植根于叙事性故事讲述。由于设计师往往需要在玩家行动推进游戏的过程中作出回应,玩家便可能对故事情节、角色行为,甚至对叙事的最终结局产生影响。本书探讨了媒体消费者与生产者如何应对这种生产者/消费者/产消者(prosumer)关系的新重构,以更好地理解当今媒体受众所能获得的多样化广告体验。

本书聚焦于参与式文化与宣传传播的政治经济学,对ARGs所进行的深入分析将吸引游戏、电影、广告以及媒介与文化研究领域的学者与研究人员。

Stephanie Janes 是伦敦国王学院英国科学院博士后研究员。她曾在伦敦大学皇家霍洛威学院讲授媒体艺术课程,并在东伦敦大学讲授媒体与传播课程。她的研究兴趣集中在电影与媒体宣传,以及媒体融合,尤其关注电影与游戏领域。她此前已在《艺术与市场》(Arts and the Market)期刊上发表过关于电影宣传型ARGs的研究,并参与编辑了多部文集,包括《短暂数字媒体的政治学:副文本中的持久性与过时性》(The Politics of Ephemeral Digital Media: Permanence and Obsolescence in Paratexts),编者为Sara Pesce与Paolo Noto,以及《另类现实游戏与数字游戏的临界点》(Alternate Reality Games and the Cusp of Digital Gameplay),编者为Antero Garcia与Greg Niemeyer。

献给我的丈夫,他如今对ARG的了解,早已超出了他原本想了解的范围。

致谢

本书基于我在伦敦大学皇家霍洛威学院媒体艺术系支持下进行的博士研究,对此我深表感激,该系提供的慷慨奖学金使这项研究成为可能。我的博士生导师Barry Langfod教授的指导以及整个系的支持是无价的,并深受我的感激。我的系列编辑Jonathan Hardy教授在我将论文转化为书的过程中也极其慷慨地给予了时间和反馈。

没有受访者的帮助和调查对象的回应,这个项目无法完成,他们抽空与我分享了他们对ARGs的经验。因此,我要特别感谢Adrian Hon、John Christiano和Sean Stewart,他们对这个项目表现出了真正的兴趣,并在整个过程中为我提供了支持性和信息性的反馈。

介绍

今天是2010年5月7日。你已经等了好几个月,终于等来了J.J. 艾布拉姆斯新电影的消息!你打开YouTube,加载《超级8》(Super 8,2011)的预告片,满怀期待地坐下来观看。画面很震撼,但透露的信息却不多。故事发生在1970年代俄亥俄州的一个小镇,一列载有51区绝密货物的火车与一辆迎面驶来的卡车在轨道上正面相撞。巨大的爆炸随即发生——不可能有人生还。然而,当尘埃在残骸上逐渐落定时,某种东西开始发出低沉的轰鸣——一只生物正奋力从金属货运集装箱中挣脱出来。当它终于击穿加固钢门的瞬间,画面切至一个碎裂的摄像机镜头。一卷胶片快速闪动,你能看到上面写着字母,但速度太快,无法辨认清楚。

几乎看不清。

你暂停视频,倒回胶片开始的位置,逐帧查看,终于看清那些字母拼出了一句话:

Scariest Thing I Ever Saw (我所见过的最可怕的东西)

这真让人毛骨悚然。但你以前见过这种手法。《科洛弗档案》(Cloverfield,马特·里夫斯,2008)的预告片甚至没有出现电影片名,只包含一个上映日期,以及一段纽约某场告别派对的家庭录像,而派对被一场城市袭击打断。那个上映日期后来被证实是一个网站,也是一场充满阴谋论色彩的另类现实游戏(ARG)的开端。这正是J.J.的标志性手法。于是你打开浏览器,试着猜了一个网址:

Scariestthingieversaw.com

果然,一个网站出现了,看起来酷似1992年的一台远程电脑桌面。突然,屏幕上弹出一个提示,要求你“打印所有文档”。你几乎不假思索地点击了“确定”。你的无线打印机随即启动,吐出一页纸,页面顶端只印着一行文字:

‘stop posting publicly. I can answer your questions, I have proof’1 (“别再公开发帖了。我可以回答你的问题,我有证据。”)

现在这可真是毛骨悚然了。太吓人了,一个人根本应付不来。

但你已经一头栽进了兔子洞,再也无法回头。

于是你前往Unfiction.com,加入了《超级8》ARG论坛,那里,一群“集体侦探”早已疯狂地破译着:这条信息是谁发的?为什么要发?下一步又会引向何处?

欢迎来到ARG的世界。

若不复述上述这类体验,就很难向新手解释什么是ARG。它们是复杂、协作且深度沉浸的体验——真正独特的叙事形式,却也出了名地难以定义。ARG常被误认为是与电影联动的主机游戏,比如《进入矩阵》(Enter the Matrix,Atari Inc. 2005);或是类似《第二人生》(Second Life,Linden Lab 2003)这样的虚拟世界;又或是像《魔兽世界》(World of Warcraft,Blizzard Entertainment 2004)这类大型多人在线角色扮演游戏(MMORPG)。在更近期的讨论中,“另类现实”(alternate reality)一词往往让人联想到虚拟现实或增强现实技术,用户通过头戴设备或智能手机接入故事宇宙,例如《精灵宝可梦GO》(Pokémon GO,Niantic 2016)或《侏罗纪世界: Alive》(Jurassic World Alive,Ludia 2018)。然而,ARG并非上述任何一种形式,而是处于叙事与游戏玩法交织的复杂交叉点上。广义而言,ARG是一种跨平台展开的沉浸式互动叙事。游戏设计师安德莉亚·菲利普斯(Andrea Phillips)给出了一个更为详尽的定义:

一种通过一系列网站、电子邮件、电话、即时通讯(IM)以及线下现场活动逐步揭示的连贯叙事。玩家通常通过破解谜题来获取新信息,从而推动情节发展……他们通常会自发组成社群,分享信息,并推测这一切究竟意味着什么,又将走向何方。 (Phillips 2005)

ARG玩家论坛Unfiction提供了类似的定义,呼应了玩家与设计师的一致观点:

一种跨媒体的互动小说类型,运用多种传递与通信媒介,包括电视、广播、报纸、互联网、电子邮件、短信(SMS)、电话、语音信箱和邮政服务。游戏通常由一个秘密的“傀儡师”(Puppetmasters,简称PMs)团体组成,他们负责创作、操控并以其他方式控制故事情节、相关场景及谜题;而公众玩家则组成一个“集体侦探”群体,试图解开谜题,从而推动故事向前发展。 (Unfiction 2011)

ARG的形式和规模各异,具有不同的制作背景和目标受众(Askwith,2006)。电影粉丝制作了扩展《黑客帝国》(沃卓斯基姐妹,1999)(Metacortechs)² 和《少数派报告》(史蒂文·斯皮尔伯格,2002)(Exocog)³ 叙事的游戏,使玩家更深入地沉浸于他们共同持续构建的既有世界之中。商业化和货币化模式包括EA公司《Majestic》(2000)⁴ 的月度订阅制。然而,这种模式最终对玩家缺乏吸引力(Pham,2001),但围绕收藏型卡牌购买而构建的《Perplex City》,却为英国独立开发商Mind Candy取得了成功。⁵

然而,这些形式不如宣传型ARG广为人知。宣传型ARG通常规模更大,由大型企业提供的可观营销预算所支撑。这类游戏很少由企业内部制作,通常外包给42 Entertainment⁶ 等专业营销公司。奥迪的《The Art of the Heist》(Campfire/McKinney+Silver,2005)以及微软为Xbox游戏《光环2》(Microsoft Studios,2004)推出的《ilovebees》(42 Entertainment,2004)便是典型例证。这也与伊万·阿克斯威斯(Ivan Askwith,2006)所称的“叙事延伸型”ARG相重叠,此类ARG依附于另一媒体作品。例如,《迷失体验》(The Lost Experience)ARG旨在填补电视剧《迷失》(ABC,2004–2010)第二季与第三季之间的夏季空档期,因此其任务更明确地指向扩展剧集叙事并整体推广该系列。许多游戏同时符合多个类别,进一步加剧了对ARG进行简明定义的复杂性。

该类型的根源牢牢植根于广告。首个真正意义上的ARG是《野兽》(The Beast)——由微软团队为史蒂文·斯皮尔伯格的电影《人工智能》(A.I.: Artificial Intelligence,2001)推出的宣传游戏。然而,学术研究却不愿以这些角度来探讨ARG。阿克斯威斯指出一个关键难点,他将ARG描述为“传统促销营销与新型沉浸式叙事内容的碰撞”(2006:16)。这两者常被视为互不相容,学术研究倾向于关注ARG的创意内容,而非其商业意图,并主张这些游戏是“超越”单纯营销的某种“更多”的存在。若干研究聚焦于ARG在教育环境中的“行善”潜力(Piatt,2009;Sheldon,2011;Chess & Booth,2014)、社会科学调研(Gordon,2015),或旨在解决现实世界问题的“严肃游戏”(Dondlinger & Mcleod,2015;Hunter,2015)。

尽管ARG的形成场域正是广告领域,但人们却很少将其视为其他媒体产品的广告作品。Örnebring(2007)的文章是一个例外,他主张ARG本质上具有商业属性,并对电视剧《双面女间谍》(Alias,ABC,2001–2006)的官方与粉丝自制ARG进行了比较。他得出结论认为,无论是粉丝制作还是官方制作的ARG,都符合“企业营销与品牌建设的目标,以及粉丝观众与虚构世界进行愉悦互动的目标”(2007:445)。即便是粉丝制作的游戏,也依然符合制作方的基本意图,因为对这些叙事设定界限的权力仍掌握在文化产业手中。其主要目的并非邀请互动或参与,而是“创造一种愉悦的体验,从而在观众心中构建该系列品牌”(2007:50)。Örnebring认为,这种效果完全可以由“很大程度上冗余的”辅助文本实现,而不必非得提供参与机会(2007:455)。

相比之下,Gray(2010)的研究探讨了ARG如何作为具有意义的副文本(paratexts),而非“冗余”的营销内容。他明确指出,在观众心中构建一个系列品牌,很可能正需要“互动、联结以及观众在媒介化叙事中的参与”机会。一个文本的商业前提并不必然“否定其内涵”(Gray,2010:209)。这是一种积极尝试,旨在突显此类副文本的意义建构潜力,但同时也将焦点从其宣传意图转移至其创意内容之上。

在较少聚焦文本本身的分析中,ARG被视为参与式文化与消费者赋权的场所(Jenkins,2006;McGonigal,2008)。Jenkins从情感经济学与品牌认知的角度讨论ARG,但他强调“对于最核心的玩家来说,这些游戏的意义远不止于此”(2006:130)。他承认ARG的商业意图,但更倾向于将其置于融合文化(convergence culture)与集体智慧(collective intelligence)所具有的赋权性质这一语境中加以理解。他引用游戏设计师兼学者简·麦戈尼格尔(Jane McGonigal)的观点,认为ARG能够影响人们在日常生活中的思维方式与行为模式(Jenkins,2006:130–131)。麦戈尼格尔本人也大量撰文探讨ARG在表演性(performativity)与游戏(play)方面的意义。⁷ 同样,她并未将ARG视为宣传工具,而是更关注协作式游戏如何促使玩家尝试解决现实世界的问题,以及这种集体智慧对社会生活各层面的潜在影响。

阿克斯威斯(Askwith)的白皮书(2007)面向正在考虑将宣传类游戏纳入其策略的营销人员。他指出,ARG能够在产品上市前就吸引消费者参与、建立品牌认知,并且相较于传统营销活动更具成本效益。然而,ARG并不一定能促成快速的购买决策,且可能显得复杂、难以接触,或仅对一小部分忠实受众具有吸引力。克服这一问题的关键在于认识到:ARG吸引的是各种类型的玩家,其中一些人观看他人游玩所获得的乐趣,丝毫不亚于亲自参与(Askwith,2007:23–24)。

因此,阿克斯威斯建议,制作方应将ARG视为不仅需履行基本广告功能、却又几乎矛盾地不能公开宣称自己是广告的媒介材料。这要求媒体公司转变思维模式;阿克斯威斯指出,主流媒体行业可能难以认识到专注而规模较小的受众的价值,而更倾向于看重可量化的大众泛化受众的价值(2007:20)。采用此类策略可被视为对这一忠实受众日益增长的重要性的一种承认,也反映出行业越来越注重培养品牌忠诚度,而非追求立竿见影的投资回报。遗憾的是,由于ARG本身难以界定,其对营销人员的具体价值也难以明确。ARG横跨多个现有行业策略与理论范畴,而这些范畴本身常常相互混淆,包括关系营销、病毒式营销、沉浸式营销、泛在游戏(pervasive gaming)以及情感经济学(affective economics)。ARG也进入了围绕营销“游戏化”(gamification)的讨论,并可被视为致力于构建品牌社群。ARG倾向于掩盖或否认其作为营销内容的身份,这一点也与当代围绕品牌内容(branded content)的争论相呼应(Goodman,2006;Hardy,2017a,2017b)。⁸

宣传型ARG的商业目的毋庸置疑。存在争议的是它们作为社会变革机制、创意叙事手段或营销工具的相对价值。当然,它们可以同时履行所有这些功能——但在相互竞争的话语体系中,总有一种功能被认为比其他功能更具价值。本书通过提供一种更全面的方法,来考察宣传型ARG在当代媒体营销中的形式、历史与功能,以回应这一争议。本书同时考虑制作与接受语境,并利用这一分析,挑战关于参与式文化、消费者/生产者关系以及数字宣传文化中劳动政治经济学的既有观念。本书还主要聚焦于电影的宣传型ARG,因为电视剧或消费品的ARG具有不同的目的,并以不同的方式介入叙事建构,这使得它们难以进行有效比较。例如,电视剧ARG通常需要在夏季停播期间维持观众对既有剧情的兴趣;而汽车类ARG则必须在品牌价值准则范围内运作,但可以说拥有更多原创叙事的空间,并不像电视剧或电影ARG那样受限于既有知识产权(IP)。

本书采用主要研究方法,大部分工作在三年期间(2011–2014年)完成,包括对ARG的文本分析、对游戏制作人的访谈、玩家问卷调查,以及对玩家论坛讨论的网络民族志(netnographic,Kozinets,2010)分析。此外,本书还参考了涵盖媒介与文化研究、市场营销、广告学及商业研究等多个学科领域的当代数字营销研究成果。这种多方法、跨学科的研究路径带来了特定的挑战,尤其是在对数字短暂性内容(digital ephemera)进行文本分析时。大量游戏内容在完成其营销任务后,很快便被版权所有者移除。因此,大多数游戏网站现已无法访问。少数可通过互联网档案馆(Internet Archive)获取的网站也往往不完整,而采用Flash技术的网站则已无法正常运行。⁹ 因此,研究在一定程度上依赖于玩家自身对游戏的存档与记忆,以及研究者本人的游戏体验和对截图等内容的个人存档。¹⁰ 这一问题在分析和存档此类体验时尤为突出,此前已有该领域研究者(Janes,2016)予以关注,尤其是金·沃尔登(Kim Walden,2014,2017)关于《创:战纪》(Tron Legacy,约瑟夫·科辛斯基,2010)宣传型ARG“Flynn Lives”的研究。即便是玩家论坛也开始逐渐失效。Unfiction.com网站虽仍存在,但其论坛已无法访问,因此本书所考察的大量讨论内容已无法重新查阅。

这一问题在广告研究领域普遍存在:相关作品通常未被系统归档,也未向公众或研究者开放。这往往源于知识产权限制,或普遍认为此类材料一旦完成其宣传功能便不再具有价值。ARG内容本身也被设计为体验性的——其价值在于排他性。因此需要指出,本书中的链接与参考文献已尽可能保持最新,但这些资源很可能随时间推移而愈发难以获取。本书无意对这些方法论挑战进行详尽评述,但必须强调:此类短暂性材料缺乏长期且系统的存档,将使未来对其开展研究变得愈发困难。

就本书结构而言,第一章对ARG的结构与规则进行了总体概述,并进一步阐述了ARG在媒体消费习惯变迁、宣传文化及营销实践演变背景下的兴起过程。本章在近期历史与产业语境中引入了三个案例研究:《野兽》(The Beast)是首个真正意义上的ARG,同时也是首个宣传型ARG,因此可以说许多类型特征正是在此游戏中形成的。《WhySoSerious》由知名制作公司42 Entertainment¹¹开发,用于宣传克里斯托弗·诺兰(Christopher Nolan)执导的《蝙蝠侠:黑暗骑士》(The Dark Knight,2008)。该ARG被视为里程碑式的作品,也是为拥有庞大既有粉丝基础的成熟系列电影进行宣传的典型案例。最后,《超级8》(Super 8)被纳入研究,因其在本书撰写时是较新的电影宣传型ARG,研究者本人也从游戏上线至结束全程参与其中。此外,它也是为J.J.艾布拉姆斯(J.J. Abrams)作品制作ARG的一个典型范例。鉴于艾布拉姆斯此前的项目(如《双面女间谍》《迷失》《科洛弗档案》)均配有ARG或创新营销活动,《超级8》(2011)上映时自然引发了观众对ARG或创新宣传的期待。艾布拉姆斯已与这一类型紧密关联,因此在近十年具有代表性的电影宣传型ARG中纳入其作品之一显得尤为重要。最后,本章概述了该类型在营销活动中的兴起及其可能衰落的原因。

第二章在此基础上进一步探讨这些案例如何履行其宣传功能。本章考察了每款ARG与其整体营销活动及所推广影片之间的关系,并质疑它们在“关联性”程度上的差异。根据ARG与电影叙事整合的方式不同,人们可将其视为对观影体验更为或更不核心的组成部分。最后,本章还分析了各款ARG如何运用既有营销策略,包括情感经济学(affective economics)、品牌/品牌社群建设(branding/brand communities)以及赞助合作(sponsorship)。

第三章剖析了宣传型ARG的一项核心主张——即“有意义参与”的承诺。本章梳理了当前关于参与式文化(participatory culture)的理论,并探讨宣传型ARG如何挑战人们对“日益知情且赋权的媒体消费者”这一观念的认知。ARG表面上许诺共同创作(co-creation)的一切可能,但实际上并未向消费者让渡任何实质性权力。本章聚焦玩家视角,考察他们参与宣传型ARG的期望与动机,主要依托两类数据:玩家问卷调查结果与论坛讨论的分析。这种组合既提供了自我报告式的、经引导获取的信息,也捕捉了玩家在游戏过程中或“自然情境”(in vivo)下表达的态度与观点,有助于更全面地理解玩家体验。该调查主要面向高度活跃的用户群体,其功能在于提供方向性指引,而非呈现具有代表性的样本;它为后续解读大量论坛讨论中所体现的玩家态度奠定了基础。

调查活动选择在Unfiction.com上进行,因为该网站在当时(2014年)是一个高知名度、活跃且专注于ARG的社群,注册会员达33,674人。为覆盖各案例研究,论坛讨论数据采集自三个平台:Unfiction(UF)、Superherohype.com(SHH)以及Cloudmakers雅虎群组(CM)。其中,《野兽》主要在CM平台进行,《超级8》主要在UF展开,而《WhySoSerious》虽在UF启动,但更多活跃讨论出现在SHH。所有论坛在当时均可合法、公开访问,无需注册会员即可浏览。然而,UF论坛此后已关闭,再次凸显了此类体验在存档方面的困难。所有引用的论坛讨论内容均已匿名处理,未以用户名或论坛昵称标识任何参与者身份。

在讨论了参与性之后,第四章探讨了与之相关的问题,即宣传型ARG如何利用这种参与来提供免费的数字营销劳动。本章考察了现实/虚构与内容/广告之间界限的模糊化如何使数字劳动的概念变得复杂化——在这种情况下,受众(无论是否意识到)无偿地从事营销工作。本章也从制作方的视角出发,承认其中存在两种生产者/消费者关系:玩家/游戏主持人(player/PM)与玩家/媒体公司(player/media company)。每种关系都有其自身的动态,并影响各方对宣传型ARG中所涉劳动的认知。

为支撑这一讨论,研究者收集了对游戏设计师进行的深度访谈数据。获取媒体公司的直接接触渠道被证明十分困难,因此关于其意图与期望的讨论主要来自其承包商的视角,或来自行业媒体及主流新闻中对企业发言人的采访。必须注意这些资料来源可能存在的偏见与局限性。例如,它们通常无法提供关于营销活动预算等精确信息,并可能需要保护其正在进行的商业利益及与前客户的关系。

访谈对象包括肖恩·斯图尔特(Sean Stewart,《野兽》首席编剧)、约翰·克里斯蒂亚诺(John Christiano,Project C公司首席执行官)以及阿德里安·洪(Adrian Hon,Six to Start公司创始人)。在完成《野兽》的开创性工作后,斯图尔特于2003年与乔丹·魏斯曼(Jordan Weisman,微软娱乐部门创意总监)和伊兰·李(Elan Lee,微软游戏工作室首席游戏设计师)共同创立了独立创意内容机构42 Entertainment。李和斯图尔特于2007年离开该公司,成立Fourth Wall Studios,此后42 Entertainment才启动了《WhySoSerious》项目。

克里斯蒂亚诺于2002年创立了总部位于得克萨斯州的数字机构Project C。该机构参与了2010年《超级8》ARG的制作,该项目由为Amblin、派拉蒙和Bad Robot工作的多家承包商共同开发与执行。Project C负责游戏的部分内容,而其他部分则由营销机构Watson D/G运营。这为一个由不同利益相关方开发、包含多个动态组成部分的项目提供了尤为有趣的视角。

曾洪是Cloudmakers雅虎讨论版的首席版主。此后,他加入总部位于伦敦的Mind Candy公司,参与独立ARG《Perplex City》的开发,并于2007年创立了自己的公司Six to Start。¹² Six to Start曾为多个IP开展跨媒体营销活动,包括BBC的《Spooks Code 9》(David Wolstencroft,2008)、Channel 4的《Misfits》(Howard Overman,2009–2013)以及Puffin Books的《Young Bond》(Charlie Higson,2008–2014)。洪的视角尤为宝贵,因为他能从“幕前”与“幕后”两个角度发言——既曾作为玩家,也担任过游戏主持人(PM)。

访谈辅以行业媒体文章与采访,例如《广告时代》(Advertising Age)、《品牌策略》(Brand Strategy),以及包括《连线》(Wired)和《纽约时报》(The New York Times)在内的主流刊物。《野兽》游戏结束后玩家与游戏主持人(PM)之间的聊天记录转录稿,为早期玩家与PM之间的关系提供了洞见;此外,亦参考了2007年ARGFest-o-Con大会小组讨论的转录稿。¹³ 所有这些资料均可在公共领域通过网络或纸质出版物获取。访问Cloudmakers雅虎群组的文档需成为该群组成员,但入群并无限制。

本书不仅旨在向初次接触该类型的读者介绍这一相对鲜为人知的另类实境游戏世界,也试图揭示其作为宣传材料使用时所涉及的两个关键问题。这些游戏常被赞誉为赋权性、协作性与共创性的,对许多玩家而言,这种体验的确如此。然而,在宣传与营销的语境下,我们需要一场更为批判性、深入的讨论,以审视这种协作的具体条件,以及宣传型ARG中所存在的权力动态——这类ARG表面上要求受众以提供营销劳动来换取娱乐体验。这一现象远比以往研究所承认的更为复杂,而本书正试图通过基于玩家与“傀儡师”(puppetmasters)真实且亲历经验的研究,厘清这些复杂性。

注释

- http://super8.wikibruce.com/File:STIES-Console100507_Printout.jpg

- https://metacortex.netninja.com/my_notes/history.html

- www.miramontes.com/writing/exocog/

- www.wired.com/2001/05/majestic-invades-your-world/

- www.perplexcity.com/

- www.42entertainment.com/

- 完整出版物列表见 www.janemcgonigal.com

- 有关品牌内容的进一步阅读,参见 www.brandedcontentresearch network.org/books-and-articles/

- https://archive.org/web/

- 尽管作者为个人用途保存了少量截图与图像存档,但若干版权持有者未许可在本书中使用这些图像,因此无法予以复制。鉴于ARG是一种高度视觉化的媒介,通常以图像而非文字说明更为清晰,这一限制带来了挑战。本书已在可能的情况下提供相关网站的网络档案馆(Web Archive)链接。

- www.42entertainment.com

- http://argfestocon.com/

- www.sixtostart.com/官方网站将该会议描述为“由社群组织的年度会议、节庆与聚会,旨在提供与另类实境游戏、跨媒体叙事及严肃游戏相关的演讲与活动”。该会议始于2003年的一次小型聚会,后发展为吸引业内重要演讲者的大型会议,最后一次举办是在2013年;

参考文献

Askwith, I. (2006) This Is Not (Just) an Advertisement: Understanding Alternate Reality Games, MIT Convergence Culture Consortium White Paper. Available: http://convergenceculture.org/research/c3_not_just_an_ad.pdf [Accessed 11.01.2019].

Askwith, I. (2007) Deconstructing the Lost Experience: In-Depth Analysis of an ARG, MIT Convergence Culture Consortium White Paper. Available: http://convergenceculture.org/resources/2006/12/deconstructing_the_lost_experi.php [Accessed 11.01.2019].

Chess, S. & Booth, P. (2014) ‘Lessons Down a Rabbit Hole: Alternate Reality Gaming in the Classroom’, New Media & Society, 16(6), pp. 1002–1017.

Dondlinger, M. & Mcleod, J. (2015) ‘Solving Real World Problems with Alternate Reality Gaming: Student Experiences in the Global Village Playground Capstone Course Design’, Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 9(2).

Goodman, E. (2006) ‘Stealth Marketing and Editorial Integrity’, Texas Law Review, 85, pp. 83–152.

Gordon, R. (2015) Alternate Reality Games for Behavioural and Social Science Research, ETC Press. Available: https://openlibra.com/en/book/alternate-reality-games-for-behavioral-and-social-science-research [Accessed 11.01.2019].

Gray, J. (2010) Show Sold Separately: Promos, Spoilers, and Other Media Paratexts, New York, NY: New York University Press.

Hardy, J. (2017a) ‘Commentary: Branded Content and Media-Marketing Convergence’, The Political Economy of Communication, 5(1), pp. 81–87.

Hardy, J. (2017b) ‘Sponsored Content Is Compromising Media Integrity’, openDemocracy, 12.04.2017. Available: www.opendemocracy.net/jonathan-hardy/sponsored-content-is-blurring-line-between-advertising-and-editorial [Accessed 17.01.2019].

Hunter, L. B. (2015) ‘This Is Not a Threat: Conspiracy for Good’, International Journal of Performance Arts and Digital Media, 11(2), pp. 185–201.

Janes, S. (2016) ‘“You Had to Be There” – ARGs and Multiple Durational Temporalities’, in Sara Pesce & Paolo Noto, eds., The Politics of Ephemeral Digital Media, London: Routledge, pp. 183–197.

Jenkins, H. (2006) Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, New York, NY; London: New York University Press.

Kozinets, R. (2010) Netnography: Doing Ethnographic Research Online, London: Sage.

McGonigal, J. (2008) ‘Why I Love Bees: A Case Study in Collective Intelligence Gaming’, in K. Salen, ed., The Ecology of Games, Cambridge, MA.; London: MIT Press, pp. 199–227.

Örnebring, H. (2007) ‘Alternate Reality Gaming and Convergence Culture’, International Journal of Cultural Studies, 10(4), pp. 445–462.

Pham, A. (2001) ‘Game Lacks “Majestic” Interest’, The LA Times, 26.11.2001. Available: https://web.archive.org/web/20150609050609/http://articles.latimes.com/2001/sep/26/business/fi-49897 [Accessed 11.01.2019].

Phillips, A. (2005) ‘Soapbox: ARGs and How to Appeal to Female Gamers’, Gamasutra.com. Available: www.gamasutra.com/view/feature/2471/soapbox_args_and_how_to_appeal_to_.php [Accessed 11.01.2019].

Piatt, K. (2009) ‘Using Alternate Reality Games to Support First Year Induction with ELGG’, Campus-Wide Information Systems, 26(4), pp. 313–322.

Sheldon, L. (2011) The Multiplayer Classroom: Designing Coursework as a Game, Boston: Cengage Learning PTR.

Unfiction Glossary. (2011) Available: www.unfiction.com/glossary [Accessed 11.01.2019].

Walden, K. (2014) Searching for District 9 in the Archives: Archaeology of a Transmedia Campaign, Paper presented at Archives 2.0 Conf.

Walden, K. (2016) ‘Nostalgia for the Future: How TRON Legacy’s Paratextual Campaign Rebooted the Franchise’, in Sara Pesce and Paolo Noto, eds., The Politics of Ephemeral Digital Media, London: Routledge, pp. 95–109.

宣传型ARG的环境

ARG并非营销工具箱中广为人知的手段,这或许与其短暂的生命周期有关。它们在营销活动中的应用始于2000年,并在该十年末达到顶峰。这一趋势受到2008年金融危机、高昂的运营成本、新鲜感的逐渐消退,以及通过成熟社交媒体网络开展的低成本参与式营销日益占据主导地位的显著影响。本章首先概述宣传型ARG的结构、规则及目标受众,继而将这类游戏置于观众观看模式与营销实践不断变迁的更清晰历史语境之中。在此过程中,本章引入三个案例研究,并勾勒出该类型在2000年至2010年间的兴衰轨迹。

结构与游戏规则

- 在多种媒体平台与现实空间中展开

- 提供一种互动性、分散式的叙事体验

- 要求玩家参与者重构分散的叙事

- 通常拒绝承认自身为游戏(“这不是游戏”,This Is Not A Game)

- 通常没有明确的规则或指引

- 通常要求玩家解决困难的挑战或谜题以推动进程

- 通常鼓励(或要求)玩家组建协作性社群

跨媒体设计师克里斯蒂·迪娜(Christy Dena)补充指出,ARG:

- 通过“傀儡师”(puppetmasters)的人为干预对玩家行为作出回应

- 以实时方式进行(迪娜引自 Askwith 2006:10)

游戏的开端被称为“兔子洞”(rabbit hole),这一说法源自卡罗尔的《爱丽丝梦游仙境》,暗示玩家即将坠入的故事世界可能充满奇异之事。在电影的宣传型ARG中,这一入口通常隐藏在预告片、海报、官方网站或其他更为传统的营销物料之中。随后展开的叙事通常围绕一个谜团展开,设定在电影的世界观内,涉及在电影叙事时间线之前或之后发生的事件。在许多情况下,要解开谜团,观众必须观看电影。例如,《科洛弗档案》(Cloverfield)的ARG叙事将玩家引导至电影开场镜头前的那一刻,因此玩家实际上必须购票才能知晓接下来发生了什么。

为了推动叙事发展,玩家必须解开各种风格与难度的谜题和线索。这些谜题可以是线上的(例如Flash小游戏、破译网站密码),也可以是线下的(例如大规模寻宝活动)。《野兽》(The Beast)和《为何如此严肃》(WhySoSerious)中的若干线下活动要求玩家先解开线上谜题,才能获得前往现实地点的指引。线下活动深受玩家珍视,常被设计为游戏的高潮结局(参见《零年》[42 Entertainment 2007] 和《弗林已逝》[42 Entertainment 2009])。²

谜题被刻意设计得过于复杂,单靠一人无法完成;它们需要群体智慧(hive mind)的协作,或如詹金斯(Jenkins)所称的“知识社群”(knowledge community,2006:57)。因此,线上社群聚集于如Unfiction.com等论坛。在已有强大粉丝基础的情况下(例如《黑暗骑士》),多个玩家社群可能在既有论坛内自发形成,从制作方角度看,这可能难以管理。随着叙事推进,玩家可通过电子邮件、电话或邮寄方式联系游戏中的角色与公司;游戏中的角色也可以同样方式联系玩家。这些角色可能是电影中已有的人物(如《黑暗骑士》中的戈登局长),也可能是专为游戏开发、从未在电影中出现的新角色(如《超级8》中的乔什·明克[Josh Minker])。此类游戏通常在电影上映前3至18个月之间以实时方式展开。这造就了玩家与“傀儡师”(PMs)之间一种独特的关系。PM必须迅速回应玩家的行动(或不作为),以确保游戏按计划推进,并适时调整谜题、角色与叙事细节。尽管ARG持续时间较长,但其即时性与体验性特质使其具有明显短暂的生命周期。³

游戏通常在电影上映时结束,但也可能延续更久。《科洛弗档案》的ARG在DVD发行后被重新激活,因为玩家继续在影片中寻找线索。该游戏激发了一种“法医式粉丝文化”(forensic fandom,Mittell 2009):观众暂停、倒带并反复观看DVD,试图揭开摧毁曼哈顿的怪物的起源——而这一点无论是电影还是ARG本身都未曾明确说明。无论这是有意设计还是偶然结果,这种做法都成功在电影上映后推动了DVD销量,并鼓励观众多次重返影院观影。

目标受众

ARG的复杂性可能让人认为其仅吸引愿意投入时间与精力的小众受众。人们也容易想当然地认为ARG主要吸引青少年男性群体。这对希望触达更广泛受众的媒体公司而言可能令人却步。然而,Mind Candy公司首席执行官迈克尔·史密斯(Michael Smith)指出,《困惑之城》(Perplex City,Mind Candy 2005–2007)的参与者中“有大量50岁以上的人,而且我们知道大约一半的玩家是女性”(史密斯引自 Askwith 2006:21)。

Askwith(2006)将ARG玩家划分为五类:组织者(organisers)、搜寻者(hunters)、侦探(detectives)、潜水者(lurkers)和旁观者(rubberneckers)。前三类玩家积极参与解谜并推动叙事发展,而潜水者虽关注游戏进程却从不发帖;旁观者则会在论坛上提出想法或评论,但很少与角色互动,也几乎不会在游戏网站上注册个人信息。据估计,约76%的注册Unfiction玩家从未或极少在论坛发帖。这些玩家被归类为“潜水者”,剩下23%的社群成员被标记为“活跃玩家”,其中仅有1%属于“高度活跃玩家”(图1.1)。Unfiction估计活跃玩家与潜水者的比例介于1:5至1:20之间,而潜水者构成了ARG受众的大多数(Unfiction 2011)。

李(Lee)强调设计多层次参与的ARG的重要性(李引自 Irwin 2007),并将受众构想为一个倒三角形:

最宽大的顶部代表的是极其随意的玩家,他们的人数远超其他任何群体。因此,我们努力确保我们创作的每一款游戏都至少提供某种简单的入门方式——一种2到10分钟的体验,既有趣又有成就感,并希望能鼓励你再次参与……

| 玩家类别 | 玩家数量 | 占Unfiction社群比例 |

| 潜水者(0–10帖) | 26,074 | 76% |

| 活跃玩家(11–500帖) | 7,600 | 23% |

| 高度活跃玩家(500帖以上) | 317 | 1% |

图1.1 Unfiction玩家社群活跃度层级

中间部分的人数远不及顶部那么多。这些人可能每周或每两周查看一次游戏。我们会确保当他们想要参与时,总有丰富的内容可供体验…… 而三角形最顶端的那一小部分人,就是那些“疯狂”的家伙——硬核玩家。这个金字塔结构还有一个非常美妙的附带效应:底部的玩家为顶部的玩家提供娱乐,而这本身也同样充满趣味——简直就像真人秀节目一样。 但要让我们的任何一次体验取得成功,就必须建立某种机制,让这三类玩家都能参与其中 (李引自 Irwin 2007)

这里存在一种相互依存的关系,然而其他设计师也指出,媒体公司并不总是对触达ARG核心社群感兴趣,而是更关注“由你们所做的事情引发的涟漪效应……那些潜水者或阅读新闻报道的人”(Clark 2007)。这些涟漪效应离不开对“硬核”玩家的吸引,但要在这两者之间取得平衡十分困难;而且,2到10分钟的轻量级体验远比为满足金字塔顶端玩家所需的复杂体验便宜得多。

规则

ARG几乎没有成文的“规则”,但随着这一类型的发展,一些规则在玩家与傀儡师(PMs)之间自然形成,使其从诞生之初就具有某种程度的共创性。玩家与PMs共同遵守“这不是游戏”(This Is Not A Game,简称TINAG)的美学原则,即游戏本身从不承认自己是游戏。TINAG既是一套美学准则,也是一种哲学理念,它要求网站看起来真实可信,电话号码必须真正有效,角色必须被当作真实存在的人物来对待。⁴ 如果PM让某个角色做出不合时宜的行为以推动剧情转折,沉浸感便会丧失。在游戏结束前,PM不得以本人身份、化名或角色身份参与论坛讨论。如果玩家需要更多线索,这些线索应通过“游戏内”方式提供,而非直接通过论坛私信。任何试图冒充角色以影响玩家或“劫持”游戏的行为都是被禁止的。iii 这些规则最终在Unfiction上被正式确立,并对玩家与PM之间的关系产生了影响。如果任何一方无法信任对方会作出恰当回应,游戏本身将变得无法进行——例如,玩家通过作弊跳过谜题,或PM设计出根本无法解开的谜题。一位PM曾用一个精妙的体育类比来说明这一点:

这非常像一场网球比赛……当那个PM团队……不是把网球打回来,而是打出一个保龄球,这就毫无道理了。如果你不能把球打回界内,玩家就没法玩你的游戏。 (Kerr 2007)

这种相互信任对于维持“这不是游戏”(TINAG)至关重要。其他媒介可能隐含地要求受众暂时搁置怀疑,但很少有媒介如此明确地提出这一要求。ARG所要求的不仅仅是搁置怀疑;它们要求玩家据此采取行动——与角色交流,并遵从其指示,仿佛这些角色真实存在且其言行至关重要。要做到这一点,需要情感投入与信任——投入越大,一旦这种信任被证明是轻率之举,或未能换来愉快的体验,所产生的负面后果也就越严重:

ARG的全部意义就在于让受众参与到这种奇特的“信任之舞”中——即玩家迫切希望相信这些内容是真实的,因为这样会更有趣;而ARG的任务,就是尽一切努力让玩家在与我们一同迈出这一步时,不会觉得自己很愚蠢。 (李引自 Siegel 2006)

傀儡师(PMs)承认并尊重玩家所投入的这种情感:

你必须相信,那些正在制作你投入大量时间参与的游戏的人,不会戏弄你、捉弄你,比如设计一个根本无法解开的谜题……那样做就是在滥用人们的信任。 (Hon 2012)

玩家也表现出对以“正当”方式解谜的相互关切。在论坛上,依靠“暴力破解”(brute force)的解谜方式通常遭到劝阻,甚至被谴责。这种动态或许促使我们重新思考如何理解参与式宣传媒介中生产者与消费者之间的关系。这种新的格局出现之时,恰逢受众媒介消费实践的期待正在发生变化,包括复杂叙事的兴起,以及更具主动性、游戏性的接受模式的出现。

背景:游戏兴起、复杂叙事与媒介接受模式的转变

Askwith(2006)将沉浸式娱乐/宣传形式的起源追溯至奥森·威尔斯(Orson Welles)1938年对《世界大战》(War of the Worlds)的广播剧改编,该节目以真实新闻播报的形式呈现。观众的反应已有详尽记载:数百万在免责声明播出后才收听的听众误以为该节目是一则真实的新闻报道(《纽约时报》1938;Gosling 2009)。他还把ARG与始于《谜藏》(Masquerade,Williams 1979)的“扶手椅寻宝游戏”(armchair treasure hunts)联系起来——这是一本儿童读物,内含线索,指向一颗埋藏于英国某处的秘密珠宝。他指出,平克·弗洛伊德(Pink Floyd)1994年发行的专辑《钟声》(The Division Bell)是此类游戏首次用于推广商业产品的案例(Askwith 2006)。⁵ 更早之前,Fabrice Lyczba(2017)则将沉浸式营销策略的源头定位在1920年代电影营销中的“喧嚣噱头”(ballyhoo stunts):这些街头媒介表演形式多样,从在阿拉巴马州蒙哥马利市游街的纸板霸王龙,到在纽约时代广场倾倒“真正的撒哈拉沙子”并邀请观众寻找埋藏其中的一美元硬币。⁶

这使我们得以在整个电影营销史中追踪一类热衷游戏、乐于解谜、充满游戏式好奇心的媒介受众。然而,宣传型ARG得以蓬勃发展的环境,却以前所未有的规模鼓励了这种参与式互动模式,其中技术进步发挥了关键作用。《野兽》(The Beast)创作于2001年,当时高速宽带正逐渐普及到好莱坞的核心受众群体(即拥有较高可支配收入的年轻市场)。沉浸式或泛在式游戏本身并非新事物,但在线游戏的流行度正在上升。1990年代末,三款成功的大型多人在线角色扮演游戏(MMORPG)相继问世:《无尽的任务》(EverQuest,Sony Online Entertainment 1999)、《网络创世纪》(Ultima Online,Electronic Arts 1997)和《亚舍隆的呼唤》(Asheron’s Call,Turbine Inc. 1999)。它们均为当代游戏如《第二人生》(Second Life)、《魔兽世界》(World of Warcraft)和《激战》(Guild Wars,ArenaNet 2005)的先驱。自1998年起,电子游戏的收入已超过故事片的票房收入(Caldwell 2008:277)。

21世纪初,随着Flash软件被广泛用于制作交互式网页和在线游戏,“休闲游戏”(casual gaming)也迅速兴起。到该十年末,移动技术和应用程序的普及进一步推动了这一趋势,最终催生了《糖果粉碎传奇》(Candy Crush,King 2012)和《部落冲突》(Clash of Clans,Supercell 2012)等现象级热门游戏。这些游戏大多通过游戏内微交易(microtransactions)盈利,而非依赖主机游戏较高的售价。业界将此视为一个信号:不仅游戏玩家群体比他们原先设想的更为庞大,而且他们也十分愿意为游戏付费。⁷ 与ARG更直接相关的是Rockstar公司《侠盗猎车手》(Grand Theft Auto,1997–)系列等沙盒类主机游戏的成功。这类游戏在2001至2010年间大量涌现,强调非线性叙事的乐趣——玩家可以在一个看似无边无际、开放自由的世界中,按自己选择的顺序体验多重叙事,在虚拟景观中穿行,并在沙盒设定的限制内探索自身创造力的边界。某些ARG也提供了类似体验,例如允许玩家自由探索哥谭市(Gotham City)的各种机构层面。面对这种竞争,好莱坞对类游戏式宣传的采纳,或许可被视作一种尝试,旨在利用电影这一更为线性的媒介所无法提供的游戏化快感。

20世纪90年代至21世纪初,好莱坞电影也出现了一种趋向更具实验性的叙事结构的潮流。代表性作品包括《低俗小说》(Quentin Tarantino,1994)、《记忆碎片》(Christopher Nolan,2000)、《搏击俱乐部》(David Fincher,1999)、《穆赫兰道》(David Lynch,2001)、《黑客帝国》(Wachowskis,1999)、《21克》(Alejandro González Iñárritu,2003)和《撞车》(Paul Haggis,2004)。沃伦·巴克兰(Warren Buckland)将这些影片描述为“拥抱非线性、时间循环和碎片化的时空现实……[它们]模糊了不同现实层面之间的界限,充斥着空白、欺骗、迷宫般的结构、模糊性以及明显的巧合”(2009:9)。这并不是说在此之前的电影中完全没有此类作品,但学者们普遍认为,这类影片此前更多存在于“传统意义上较难理解”的艺术电影和欧洲作者电影范畴中(Kinder 2002;Elsaesser 2009)。

西蒙斯(Simons,2008)列举了用于描述这一风格的多种术语,包括分岔路径叙事/网络叙事(Bordwell 2002,2008)、谜题电影(puzzle films,Panek 2006)、心智游戏电影(mind-game films,Elsaesser 2009)、模块化叙事(modular narratives,Cameron 2006)、多重草稿电影(multiple draft films,Branigan 2002)、数据库叙事(database narratives,Kinder 2002)、复杂叙事(complex narratives,Staiger 2006)以及反转电影(twist films,Wilson 2006)。相关争论聚焦于这些影片究竟标志着一个取代传统叙事结构的新电影时代的到来,还只是一时的潮流。然而,对ARG而言关键在于,观众需要采取一种主动的观看模式才能理解这类影片。“心智游戏电影”和“谜题电影”这两个术语本身就唤起了游戏感,西蒙斯(2008)在讨论观众如何接受其复杂的时间结构时,援引了博弈论与游戏学(ludology)。ARG与这些类游戏电影的同步兴起表明,观众正在发展相应的观看策略,而制作者也在回应观众对更高叙事复杂性的需求。

埃尔斯瑟(Elsaesser)指出,这些影片旨在“使观众迷失方向或产生误解(除了精心隐藏或完全不予透露的信息外,还频繁使用情节反转和诡计式结局)”(2009:15)。但他认为,观众非常享受这种挑战。他将这些影片视为对多平台电影所对应的发行、接受、消费、影迷文化、鉴赏力与观看模式等条件的回应——这类电影既能吸引影院观众……又能在网上调动情绪激昂的粉丝社群……同时还能作为DVD“有效运作”,甚至可能作为一款游戏也成立。

这些条件具体源于技术、产业和观众观看方式的转变,且三者密不可分。其中,观众观看方式的转变与ARG关系最为密切。正如埃尔斯瑟(Elsaesser,2009:16)所言,复杂叙事指向“观众与电影关系的危机……传统的观众位置——‘窥视者’、‘见证者’、‘观察者’及其相关的电影机制或技巧……不再被认为恰当、引人入胜或具有足够的挑战性”。在电影的营销活动中加入ARG,或许是一种将这种复杂性纳入整体体验的方式,而无需将其直接构建进电影本身;这是一种试图同时吸引新兴的“游戏型”观众群体以及那些未必希望获得如此“具有挑战性”的观影体验的观众的策略。

埃尔斯瑟还提到了围绕复杂叙事在网络论坛中展开的粉丝活动。他认为,这类粉丝网站:

要么忽略虚构契约,将电影视为现实生活的延伸,并认为真实信息与之相关;要么倾向于将电影作为数据库的起点,向其中添加、收集并分享各种其他数据——包括冷知识、细节信息和深奥知识……我们必须假定,这种“信以为真”的态度正是允许参与其中的游戏规则之一。 (2009:35)

这种“信以为真”的态度,既呼应了主导ARG的“这不是游戏”(TINAG)理念,也契合了参与ARG所必需的协作式知识共享过程与“法医式粉丝”(forensic fandom)方法。埃尔斯瑟(Elsaesser,2009:19)指出,这类叙事策略如今已在“主流电影、事件电影/大片、独立电影,以及(由HBO资助的)电视剧中变得司空见惯”。米特尔(Mittell,2006)指出,角色与叙事弧线确实是在多集之中逐步展开的,而非被压缩在单集之内。早在1980年代初,连续剧形式(而非单元剧)便已流行起来,以《达拉斯》(Dallas,CBS 1978–1991)和《希尔街的布鲁斯》(Hill Street Blues,NBC 1981–1987)为代表,为后来叙事复杂的剧集奠定了基础,包括《双峰》(Twin Peaks,ABC 1990–1991)、《吸血鬼猎人巴菲》(Buffy the Vampire Slayer,The WB 1997–2001;UPN 2001–2003)、《X档案》(The X Files,Fox 1993–2018)以及《黑道家族》(The Sopranos,HBO 1999–2007)。这些剧集经常打破叙事惯例,有意识地将观众注意力引向叙事机制本身。过去,电视剧会为闪回或梦境等非常规叙事手法提供明确提示,以免观众迷失方向;而复杂叙事则往往缺乏此类信号,迫使观众自行解读。这就要求观众对剧集进行长期投入,以便逐渐掌握每部剧独特的叙事规则。这种“操作性审美”(operational aesthetic)本身就构成一种愉悦,鼓励观众享受解构虚构故事世界背后运作机制的过程(2006:35)。

米特尔同样将这种叙事风格归因于观众行为的变化、媒介产业的发展以及新技术的出现。他谨慎地指出,这些因素未必是直接原因,而是“使创作策略得以蓬勃发展的条件”(2006:37)。在后续的文章中(2009),他将这类剧集描述为“可深挖的”(drillable)文本,鼓励观众以一种探究式、注重细节的方式对待他们喜爱的电视剧。他将这种参与模式称为“法医式粉丝文化”(forensic fandom),并以《迷失》(Lost)粉丝创建“迷失百科”(Lostpedia)为例——这是一个维基页面,在该剧六季播出期间,持续对剧情进行细致而系统的分析,并记录各种推测与粉丝理论(Mittell 2009)。

制作者也开始加入线上粉丝讨论,以测试观众的理解程度与观看体验;米特尔(2006)列举了《巴比伦5号》(Babylon 5,Warner Bros. 1994–1998)和《美眉校探》(Veronica Mars,UPN 2004–2006;CW 2006–2007)作为例证。这表明制作者愿意与观众建立更具互动性的关系,预示了ARG玩家与制作者之间关系的雏形。与埃尔斯瑟一样,米特尔认为:

“文化研究学者在1990年代视为亚文化现象的粉丝文化的消费与创作实践,随着互联网传播手段的普及,如今已得到更广泛的传播与参与,使主动型观众行为进一步成为一种主流实践。” (2006:32)

到21世纪初,大众观众已开始接受像《迷失》(Lost)这样复杂的叙事,这一事实表明,一种更广泛的媒介消费环境已然形成——受众已准备好投入《野兽》(The Beast)所能提供的那种叙事体验。

案例研究一:《野兽》——《人工智能》(A.I.: Artificial Intelligence,史蒂文·斯皮尔伯格,2001)

《野兽》由微软游戏工作室(Microsoft Games Studios)的一个小型团队于2001年创作,起因是微软虽已获得电影《人工智能》的电子游戏改编权,却难以将影片内容转化为一款传统游戏。该团队由乔丹·魏斯曼(Jordan Weisman,微软娱乐部门创意总监)、肖恩·斯图尔特(Sean Stewart,首席编剧兼科幻小说作家)以及伊兰·李(Elan Lee,首席导演兼制作人)领导,并得到外部程序员、网页设计师和艺术家团队的支持。⁸ 关键的是,他们指示所有知晓该游戏存在的人一律否认其存在。他们的口号是:

“不予置评。”我们让每个人都这么说。无论谁问起任何关于这款游戏的问题,回答永远是“不予置评”。我们让比尔·盖茨这么说,让市场部门这么说,甚至让斯皮尔伯格本人也说“不予置评”。 (Lee 2002)

这种保密性使公众对这款游戏仅有模糊的认知,却极度缺乏信息,从而引发了强烈的媒体关注。微软团队对游戏开发过程的描述表明,他们在游戏内容上采取了一种略带实验性和创意性的方法:

“我们在这里想做什么就真的可以做什么。[他们]偶尔会来看看我们,但大多数时候,都会发现我躺在办公室地板上,浑身沾满橡皮泥,然后只是摇着头退出房间……” (李,引自 Cloudmakers 2001)

《野兽》的故事设定在2142年,即电影《人工智能》(A.I.)事件发生后的第16年。全球变暖已达到危机临界点,纽约市因冰盖融化而被淹没。人类创造了人工智能(A.I.),其存在形式多样,包括机器人、玩具、“有生命”的房屋,以及在“数据圈”(datasphere,一种未来形态的互联网)中失控运行的程序。这些人工智能模拟人类行为与情感,随着它们变得越来越像人类,一些人对其存在感到威胁(体现为“反机器人民兵”[ARM]运动),而另一些人则为其争取法律权利(反映在“机器人自由联盟”以及激进的亲人工智能派别如BIOS和A.R.I.之中)。⁹ 故事围绕角色埃文·陈(Evan Chan)展开,他被发现死于自己的人工智能船“造云者号”(Cloudmaker)上,死因可疑。表面上看,这似乎是一桩普通的“谁是凶手”(whodunnit)案件,玩家被邀请参与调查并破解这起谋杀案。该叙事篇幅冗长、结构复杂,无法在此简短的案例研究中充分呈现。要真正理解它,最好阅读由玩家兼论坛管理员阿德里安·洪(Adrian Hon,2001)汇编的详细攻略《指南》(The Guide)。

开始游戏的过程比预期更为困难,或许是因为这种隐秘的策略依赖于观众在营销内容中察觉到某些隐藏的异常之处,而非将线索设计得尽可能明显。通往游戏的“兔子洞”于2001年3月3日出现,当时电影海报开始分发,相关网站也同步上线(Lee 2002)。海报和预告片中包含了一位名为“有感知机器治疗师”(sentient machine therapist)珍妮娜·萨拉(Jeanine Salla)的署名。在网上搜索她的名字,会导向若干网站,包括珍妮娜的大学主页ⁱ和埃文·陈(Evan Chan)的家庭主页ⁱⁱ。

第二个入口点则隐藏在“Summer 2001”这几个字中,其中字母上的刻痕对应一个电话号码。玩家拨打该号码后,会收到一段语音留言,一位女性要求他们写信至 thevisionary.net。访问 thevisionary.net 网站会触发一个音频文件,内容为:“从前,有个粗鲁又邪恶的孩子,别人让她写信时,她就来拜访了!” 此时,浏览器会自动打开一封新邮件窗口,收件人地址为空,主题栏为“I’m so sorry . . .”(“我真的很抱歉……”),邮件正文已预先填写好,落款为“your remorseful child”(“你悔过的子女”)。经过多次尝试后,玩家发现将这封邮件发送至 mother@thevisionary.net,会收到“母亲”(Mother)的一封神秘回信,信中提及珍妮娜,并以“她会像引导他们一样,引导你找到埃文”结尾。这一设计旨在促使玩家搜索珍妮娜·萨拉并加入游戏。

网站上线后,团队在第一周每天仅收到10至15次访问(Lee 2002)。于是,他们又设计了第三条线索:他们取出几张电影海报的纸质版,用笔手动圈出字母,拼出“Jeanine is the key”(珍妮娜是关键)和“Evan Chan was murdered”(埃文·陈遭谋杀)两句话,并将这些海报寄给了多家游戏与娱乐杂志的编辑。当备受推崇的八卦网站 Ain’t It Cool News 报道了此事后,团队发现网站日访问量激增至20,000次(Lee 2002)。这种侦探式行为并未如项目经理(PMs)所预期的那样“自然而然”地被观众掌握,但很快便成为玩家们的惯用策略。玩家们仔细搜寻网站中的线索,并创建论坛讨论各种推测。其中规模最大的是一个名为“Cloudmakers”(造云者)的雅虎群组,注册玩家约7,000人。慢慢地,一个阴谋论逐渐浮出水面:看起来,陈似乎揭露了自己公司内部的一些不正当交易。各种角色/嫌疑人相继出现,但随着每个嫌疑对象被逐一排除,玩家们最终回归最初的公司阴谋论,并成功破解了谋杀案的真相。

《野兽》原本计划在电影上映前运行六个月,团队预先设计了三个月的游戏内容,并设置了三个难度层级的谜题。然而,“造云者”们在24小时内就解开了全部内容。设计师们因此被迫实时、即兴地制作新内容并回应玩家(Lee 2002)。一种开发模式由此形成,玩家们开始期待他们称之为“更新星期二”(Update Tuesdays)的新内容发布节奏——这一模式既是出于设计考量,更是迫于现实需要。最终,这场游戏扩展至30个网站、15通电话、35封电子邮件、一份传真,以及在芝加哥、纽约和洛杉矶举行的线下聚会。

《人工智能》(A.I.)于2001年6月29日上映,玩家们因此获得了一场免费观影作为奖励。大约一个月后,当大部分故事线均已收尾时,游戏正式结束,玩家收到了一封来自项目经理(PMs)的深情邮件:

“此刻,我们深感自己有幸拥有了所能想象到的最好、最聪明、最富热情的观众。如果您有任何未被常见问题解答(FAQ,即将推出!)涵盖的问题,或者只是想聚一聚、聊聊天,我们将于7月31日(星期二)晚上9点(美国东部时间)/下午6点(美国太平洋时间)举行一场线上聚会。 (www.zone.msn.com/zzzz/auditorium.asp)”(项目经理邮件,记录于 Hon 2001)¹⁰

上述聚会由玩家记录下来(Cloudmakers 2001),反映出项目经理(PMs)多么热切地希望征求玩家的反馈。如果游戏结束后的聊天或退出调查至今仍是促销型ARG的常规组成部分,它们也从未如此公开地实施过。

《野兽》被誉为营销领域的下一个重大突破——“网络上的一股独特力量。它为在线推广所激起的兴奋与热议前所未有”(Boswell 2002)。电影营销人员早在两年前就曾在 blairwitch.com 上见过类似的现象。事实上,Askwith(2006)将Campfire公司为《女巫布莱尔》(The Blair Witch Project,Daniel Myrick 和 Eduardo Sánchez,1999)所策划的宣传活动视为ARG的先驱。¹¹ Telotte(2001)指出,此前的电影营销网站充其量不过是“电子新闻资料包”(electronic press kits),仅提供演员阵容、宣传剧照、访谈等信息。而 blairwitch.com 则彻底打破了这一惯例,将观众置于调查三名电影学生不祥失踪事件的侦探位置。这场宣传活动证明,在线营销能够对一部电影的商业成功产生显著影响。¹² 此外,它还充分利用了前述那种热衷于游戏、解谜和积极参与的观众群体。Telotte认为,无论是电影本身还是 blairwitch.com 网站,都借鉴了珍妮特·默里(Janet Murray)所提出的“基于计算机的叙事”(computer-based narratives,1997)所带来的沉浸式愉悦——这一术语涵盖电脑游戏、网页浏览以及“超文本”(hypertexts)。这再次表明,好莱坞正以微妙的方式借鉴日益成功的游戏产业所带来的娱乐体验。此后,其他互动式电影网站也陆续出现,例如为《死亡幻觉》(Donnie Darko,Richard Kelly,2001)¹³ 所设的网站,但这些都只是单一网站,而非如ARG那样庞大复杂的跨媒介叙事项目。《野兽》确实是一次真正具有实验性质的电影营销尝试。

随着广告商在涉及网络受众方面遭遇困难,这一早期的ARG在行业媒体中被描绘为一种专属于“聪明”“富有创意”公司的策略——高出那些缺乏细腻手法、复杂思维和技术能力来采用此类方法的公司一个层次:“这正是创意营销人员本该做的事:为客户讲述他们所能讲出的最佳故事,而这些客户信任他们能够取得成效”(Boswell 2002)。甚至有一位分析师声称,电影制片厂“开始掌握将营销过程知识化(intellectualising)的方法”(Landau 2001)。然而,《野兽》所获得的压倒性好评,应放在当时营销人员正努力吸引日益主动、精通互联网的媒体消费者的背景下加以理解。

背景:从关系营销到病毒式传播及更远

在2000年至2010年间,营销人员正努力吸引所谓“新型”的数字参与型消费者——这类消费者被描述为注意力分散且对广告信息过度饱和(Goldhaber 1997;Powell 2013);他们更看重难忘的体验而非商品或服务(Gilmore & Pine 1998);并且在消费实践中表现得积极且善于发声(Jenkins 2006)。ARG为这些问题提供了一种部分解决方案,但同时也带来了自身的问题。

注意力分散的消费者——注意力经济

在2000年代初互联网泡沫的兴起与破灭期间,横幅广告和弹窗广告是在线广告的主要形式。然而,这些明显属于“推送式”策略(Powell 2013: 2)。它们通过打断(Grainge & Johnson 2015)用户正在进行的任何在线活动,强行推销产品、体验等。随着宽带连接日益普及,营销人员意识到有机会触达那些在网上花费越来越多时间和金钱的受众,因此在这些领域的广告支出优先级也随之提高。

然而,这些广告形式很快失宠,因为人们逐渐意识到这类打断过于令人厌烦,难以奏效。面对广告信息饱和的受众干脆“关闭感知”,就像TiVo时代人们跳过电视广告一样,消费者也找到了各种方法来规避、屏蔽和忽视那些干扰其浏览体验的品牌信息。在注意力经济(Goldhaber 1997)时代,赢得日益冷漠(或日益挑剔)的媒体受众的注意力,其价值堪比现金流。

ARG则提供了一种显著更具“拉动”(pull)性质的方法,其“兔子洞”被巧妙地隐藏在预告片或海报等传统广告材料中。游戏设计师伊兰·李(Elan Lee,引自 Ruberg 2006)经常强调这种传播方式的微妙性,他指出:“如果我们不是大声喊叫,不是强行把信息推给人们,而是轻声细语,只是在电视广告中嵌入一个短暂的画面……那可能会强大得多。” 同时,那些更具“喧闹”特质的元素——尤其是线下活动——所带来的公关曝光同样引人注目。此外,“游戏即现实”(This Is Not A Game, TINAG)原则意味着这一类型本身就内嵌了一种机制,使广告信息始终保持在“低语”状态。不过,促销型ARG的商业属性始终相对明确:它们通常与既有的、可识别的虚构世界、系列作品或IP相关联,并通过预告片、海报等“官方”宣传材料进入。而那些推广非叙事性产品(如消费品)的ARG,则往往从一开始就谨慎地进行品牌标识,以免被指责为骗局(hoaxing,Dena 2008a)或隐性营销(stealth marketing),从而损害消费者信任。例如,《盗窃的艺术》(Art of the Heist)始于新款奥迪A3的预定发布活动。然而,当观众来到现场时,展台上并未出现汽车,而是一则消息,称该车已被盗,并呼吁公众将任何线索提交至其(明确带有品牌标识的)网站。然而,游戏要求玩家“将其视为真实事件”的指令,实际上消解了其商业属性。因此,这种方式成为触达厌倦硬性推销(hard sell)受众的理想途径(Serazio 2013)。它不仅成功吸引了受众的注意力,更长时间维系了这种关注。典型的电影营销内容,从对广告牌的两秒一瞥,到几分钟的加长预告片不等;而ARG则要求受众投入数月的专注参与。

格兰奇与约翰逊(Grainge and Johnson,2015)指出,我们不应过于轻信那种所谓从“推送”(push)到“拉动”(pull)、从“打断”(interruption)到“参与”(engagement)的全面转变的修辞。这种说法假定“早期的屏幕广告并未试图吸引消费者。同样,它也暗示当代广告不再具有打断性”(Grainge & Johnson 2015: 29)。他们正确地指出,这种转变应被理解为一种话语建构——在行业修辞层面可能比在实际操作中更具意义。“推送”策略并未被抛弃,广告商过去、现在乃至将来始终关注如何有效吸引消费者。然而,ARG正是在这种修辞转变的背景下应运而生,为一个迫切希望突破横幅广告和点击率模式的行业提供了一种创新方案。

体验式消费——体验经济

继戈德哈伯(Goldhaber)提出“注意力经济”(1997)之后,吉尔摩(Gilmore)与派恩(Pine)于1998年发表了关于“体验经济”的开创性著作。他们勾勒出经济形态从以商品为基础的工业经济向服务经济演进的轨迹,并指出其合乎逻辑的下一步便是转向销售体验。

鲍威尔(Powell)将这一趋势描述为:

对体验的商品化,以创造竞争优势;在此过程中,“真实性”(authenticity)成为消费者渴望、品牌力求与之关联的一种品质……产品本身的差异化已不再足够……取而代之的是通过让消费者参与和互动,并围绕他们来构建营销策略。 (2013: 53–54)

这些游戏反映出企业如何“围绕其传统产品包装体验,以更好地销售”(Gilmore & Pine 1998)。促销型ARG通常本就在宣传其他媒介产品,这意味着它们本质上早已卷入“销售体验”的实践之中。它们通过提供游戏、解谜和现场戏剧所带来的愉悦感,进一步拓展了这一模式,而所有这些都服务于推广更为线性的电影观影体验。它们符合吉尔摩与派恩所提出的“鲜明个性化、令人难忘的事件”这一标准,并契合其多项设计原则。此类体验必然围绕电影的世界观展开;它们通常是多感官的,尤其体现在现场活动中;它们还经常包含纪念品(玩家论坛称之为“周边”或“swag”),作为体验的实体纪念物,例如在《WhySoSerious》活动中发现的“小丑化”美元纸币。¹⁴ 吉尔摩与派恩认为,这些物品本身可作为吸引付费的附加产品,但在ARG中,它们则作为对玩家有效参与的奖励或奖品。

ARG尚未回应吉尔摩与派恩提出的呼吁——即企业应转向有意识地设计“能收取费用的沉浸式体验”(1998: 98),因为大多数付费参与模式均已失败。然而,这一呼吁已在近年来体验经济市场的爆发中得到回应,例如密室逃脱、沉浸式餐饮、Secret Cinema的沉浸式电影放映,以及Punchdrunk的沉浸式戏剧作品。¹⁵ 在这方面,促销型ARG可谓先驱,而体验经济则在2010年代走向成熟。

主动消费——从关系营销到病毒式营销

人们曾认为,要触达早期互联网时代那种注意力分散、渴望体验的受众,唯一途径就是与他们建立一种新型关系。这一观念延续至今,正如鲍威尔(Powell)所指出的:“消费者不再被‘针对式’营销,而是通过对话参与,以培养与品牌之间的个性化关系”(Powell 2013: 2)。这一基本理念并非新近出现。关系营销(Relationship Marketing, RM)作为一种主流营销范式已有数十年历史,几乎全面取代了传统的4P理论(产品、价格、渠道、促销)(McCarthy 1960)以及营销组合(Marketing Mix)概念(Borden 1964)。关系营销不聚焦于短期、单次的交易,而是致力于建立长期、忠诚的客户关系。

更近一些时候,本·沃尔姆斯利(Ben Walmsley,2018)提出应重新构想艺术营销。他认为,营销范式已从以产品为中心的4P模型转向一种更以受众为中心、更具关系性的4E模型:体验(experience)、交换(exchange)、环境(environment)和参与(engagement)。沃尔姆斯利的关注点在于艺术与文化领域而非娱乐产业,但这种强调构建“有意义”的长期消费者关系、而非短期交易关系的理念,已在众多行业中广泛流行。

与此同时,克里根(Kerrigan)强调了一种从“交换价值”向“使用价值”的观念转变,即“价值只能由消费者在消费行为中创造并被认可”(2010: 5)。瓦戈与卢施(Vargo and Lusch,2006)因此认为,消费者是价值的“共同创造者”(co-creator)。这赋予了消费者在营销过程中更为主动的角色,而非仅仅是“被施加某种行为的对象!”(Dixon & Blois 1983: 4)。针对关系营销(RM)的批评(Gummesson 1997)往往指出,这种修辞在实践中并不总能得到落实,生产者与消费者之间平等关系的承诺常常落空。第三章和第四章试图挑战对“价值共同创造”的简单化理解,通过追问在促销型ARG的语境下,消费者究竟能在多大程度上真正“主动”,以及他们的行为在实践中究竟产生了何种价值。

由于电影制片方与观众之间存在脱节(Kerrigan 2010),关系营销历来难以(但并非不可能)应用于电影产业。鉴于项目经理(PMs)与玩家之间的密切互动,他们或许能与玩家建立比普通电影营销人员与其受众之间更为紧密的关系。促销型ARG或许正是弥合这一鸿沟的一种方式,PMs在此扮演中介角色,使观众感到自己与制片方更为亲近。尽管这些互动未必能直接通向导演或制片人,但ARG提供了一条高度个人化的渠道,使消费者得以与所推广的影片建立关系。

关系营销还旨在通过建立对话来获取并维系消费者的信任。要实现这种对话,就必须有更高程度的消费者参与和互动。然而,这类对话早已在消费者之间自发进行,营销人员需要找到介入其中的途径。他们面对的是一种“新型”消费者——其消费态度已发生转变……从根本上说,比其现代前辈更为苛刻、更不易接受……更少依赖传统促销手段,而是积极主动地搜寻有关未来购买的信息。 (Powell 2013: 2)

理解主动型消费者及其动机的需求,仍是当代营销策略的核心。这并非暗示受众曾经被动地接受营销信息。霍尔(Hall,1973)的编码/解码理论同样适用于广告,正如适用于其他任何形式的文化传播一样。霍尔提出,受众有能力对媒介文本中由生产者编码的意义进行主动解码,从而生成替代性甚至对抗性的解读。然而,随着互联网的出现,消费者的反馈、评价与比较等行为变得更加显性化和可视化。一个关键问题在于,这是否“通过使市场更加透明、企业更需负责,从而潜在地赋予消费者权力”(Powell 2013: 1)。此处“潜在”一词至关重要。在假新闻、品牌内容以及由算法决定并分发的内容盛行的时代,我们必须对这种赋权话语保持最大程度的批判性。詹金斯(Jenkins,2006)主张“知识社群”或“集体智慧”所处的赋权地位。他认为,网络消费者作为一个整体,在向企业就媒介文本的生产提出要求方面处于更有利的位置。然而,ARG中复杂的权力结构可能对这一论述构成挑战。玩家与游戏制作者的近距离互动、玩家社群内部形成的集体智慧,以及他们表面上对游戏叙事所产生的影响,都表明ARG玩家在游戏框架内可能在一定程度上被赋权。至于对所推广影片的文本生产是否拥有控制权,则更难成立;但玩家充满激情的证言提示我们,或许可以考虑另一种形式的赋权——这种赋权超出了文本意义上意义生产的范畴。第三章将在促销型ARG的语境下重新评估这些主张,因为在这一语境中,“赋权”对不同利益相关者可能意味着截然不同的内涵。

将“主动型”消费者等同于“被赋权”消费者的这种倾向,在我们审视ARG与病毒式营销之间的关系时也受到质疑——由于ARG起源于互联网,它们常被与病毒式营销混为一谈。作为2000年代的一个流行术语,病毒式营销明确承认消费者的主动性,因为只有当消费者(而非营销者)主动分享营销信息、扩大口碑传播时,“病毒性”才算真正实现,无论该信息是以GIF、视频片段还是URL的形式嵌入(Dobele et al. 2005, 2007)。这种做法非但没有赋权消费者,反而引发了关于数字媒体营销劳动与权力的问题,因为受众实际上在从事无偿的营销工作。作为未获报酬却具有生产力的互联网用户,他们无偿创造剩余价值,构成了福克斯(Fuchs)所称的“互联网产消者商品”(internet prosumer commodity)的一部分,而媒体公司可对此加以剥削(Fuchs 2014, 2015)。甚至有评论员将《科洛弗档案》(Cloverfield)的ARG描述为“外包的终极形式”(Brodesser-Akner 2007)。鉴于ARG所要求的参与度和情感投入远超简单分享一段病毒视频,这一问题显得尤为突出。ARG从不要求用户付费,但玩家与制作者之间的交换关系却并不简单。第四章提出以下问题:究竟谁从这种劳动中真正获益?以何种方式获益?这种参与是否应被等同于无偿的数字营销劳动?这究竟是真正的剥削,还是媒体公司为消费者提供的一种创新且富有创造力的参与机会?

案例研究2:《WhySoSerious》——《黑暗骑士》(克里斯托弗·诺兰,2008)

在《野兽》(The Beast)大获成功之后,韦斯曼(Weisman)、斯图尔特(Stewart)和李(Lee)共同创立了42 Entertainment——一家总部位于洛杉矶、专注于沉浸式营销体验的公司。他们曾为《光环2》(Halo 2)制作了备受瞩目的ARG《ilovebees》(2004),以及为九寸钉乐队(Nine Inch Nails)同名专辑宣传而打造的《Year Zero》(2007)。2007年,该公司为华纳兄弟(Warner Bros.)推出《WhySoSerious》,以宣传电影《黑暗骑士》。该游戏持续运行了一年多,在此期间,玩家化身为哥谭市(Gotham City)的市民。主线剧情承接该系列前作《蝙蝠侠:侠影之谜》(Batman Begins,克里斯托弗·诺兰,2005)的结尾展开。玩家被招募加入小丑(Joker)的帮派,在哥谭市制造混乱;同时,他们也可以注册加入与哥谭其他机构相关的网站,包括警察局、新闻媒体和政治系统。玩家为这些阵营执行各类任务,而所有这些机构最终都被揭示在某种程度上存在腐败。¹⁶ 玩家社群在Unfiction.com(此时已成为ARG玩家公认的聚集地)和漫画粉丝网站Superherohype.com上相继形成。据42 Entertainment称,玩家论坛包含400多个主题帖、15万多个帖子,浏览量超过700万次。玩家维基据报共包含985个页面、560个文件,并由386名玩家编辑共同维护。¹⁷

“兔子洞”(rabbit hole)于2007年5月11日被发现,位于官方网址thedarkknight.warnerbros.com,该页面链接至Ibelieveinharveydent.com。¹⁸ 随后跳转至另一个完全相同的网站Ibelieveinharveydenttoo.com,但该站点已被小丑涂鸦破坏,促使玩家提交自己的电子邮件地址。¹⁹ 每当一名玩家注册,图像中的一部分像素就会被移除,最终逐步揭示出希斯·莱杰(Heath Ledger)饰演小丑的首张公开剧照。2007年7月26日,在圣地亚哥国际动漫展(Comic-Con)现场,印有“小丑化”图案的一美元纸币被散落在展馆各处,引导玩家前往whysoserious.com。²⁰ 该网站发布了招募小丑手下(henchmen)的“职位”,并提供了一个靠近展会现场的地理坐标,附带一个倒计时钟,定于次日上午10点结束。玩家们聚集到指定地点,看到天空中以航迹云(skywriting)形式写下的电话号码,一场大规模寻宝活动由此展开。奖品包括小丑面具和电影预告片。

这是多场融合现实世界与线上互动的游戏的开端。感恩节过后,玩家们还收到了《哥谭时报》(The Gotham Times)的纸质版。²¹ 这份报纸通过邮寄寄送,并在整个游戏过程中持续在线更新。首期报纸包含了小丑的招聘邮箱地址:humanresources@whysoserious.com,以及指向多个网站的线索,包括hahahatimes.com²²(《哥谭时报》的“小丑化”版本)、gothampolice.com²³,以及Wearetheanswer.org(一个征集有关哥谭警察局(GPD)腐败警员线索的网站)。²⁴ 玩家们为小丑完成解谜与任务,为哥谭市地方检察官候选人哈维·丹特(Harvey Dent)助选,²⁵ 与哥谭警察局(GPD)协同执行行动,并作为“蝙蝠侠公民组织”(Citizens for Batman)的成员支持这位披风斗士。²⁶ 每场活动都为玩家提供奖励,包括实体纪念品、未公开的电影片段访问权限,或仅仅是解谜成功所带来的成就感。与《野兽》(The Beast)仅举办过一次线下活动不同,本项目包含大量线下寻宝活动。除了动漫展(Comic-Con)活动外,玩家还参与了一场以嘉年华为主题的寻宝任务,需从全美22家面包店领取包裹。这些包裹是内藏“小丑”手机的蛋糕,用于联系玩家。²⁷ 美国宽带服务商康卡斯特(Comcast)的订阅用户可在其点播服务中观看新闻节目《哥谭今夜》(Gotham Tonight)的剧集,²⁸ 节目内容揭示丹特已成功当选地方检察官。随后一期《哥谭时报》引导玩家访问gothamcitypizzeria.com。该网站由达美乐披萨(Domino’s)赞助,向特定地区的玩家提供免费披萨。披萨盒内附有代码,可通往一个秘密的“蝙蝠侠公民组织”论坛;同时,gothamcablenews.com更新内容,邀请玩家提交蝙蝠侠的照片或视频。提交者会收到印有“蝙蝠侠公民组织”标志的周边物品,包括贴纸、徽章、钥匙扣和T恤。

最后,一个倒计时计时器出现在 citizensforbatman.org 上,标志着游戏将于7月8日结束。在玩家完成小丑的最终任务后,²⁹ 他们被引导至 whysoserious.com/overture,³⁰ 页面显示一枚炸弹将于7月10日爆炸。此时,游戏中所有剩余网站均被小丑涂鸦破坏。³¹ 多个网站上的拼图碎片被玩家拼接起来,拼出网址 whysoserious.com/kickingandscreening,³² 玩家可在此申请免费观看该片IMAX首映的门票,影片于7月18日在美国上映。所有在游戏过程中提交过电话号码的玩家都接到一通电话,详细描述了哥谭国家银行(Gotham National Bank)发生的一起事件。该事件在《哥谭今夜》最后一集中揭晓:丹特接受采访期间,突发新闻插播称六名戴小丑面具的男子抢劫了银行,其中五人被击毙,一人携数百万美元逃脱。玩家们后来在《黑暗骑士》的开场镜头中亲眼目睹了这一场景。

《WhySoSerious》是迄今为止叙事融合度最高的ARG之一,被视为宣传型ARG的标杆之作。它标志着该类型从边缘实验转向更具结构性、能触及更广泛受众的形式。该项目也巩固了42 Entertainment作为此类体验式营销活动顶尖提供商的声誉,为其赢得了戛纳国际创意节(Cannes Lions International Advertising Festival)的第二座全场大奖(Grand Prix)。玩家普遍对“42E”评价很高,对其持积极态度。

《WhySoSerious》并未采用《野兽》那样错综复杂的叙事结构,也没有像“谁杀了埃文·陈?”(Who killed Evan Chan?)那样清晰明确的任务宣言。相反,它允许玩家代表多个角色与机构行动,从而沉浸于哥谭市的世界之中。游戏具有一定的单元剧特征,因其严格围绕任务或事件进行组织。线下活动的核心地位表明其采用了更为预先规划的方法,而游戏内的提示也使玩家能在活动开始前自行组织。这些活动还拥有特定名称,便于玩家和媒体识别。这种结构足够灵活,允许玩家在游戏的不同阶段加入,而无需大量补课了解此前剧情。例如,玩家即使对小丑此前的活动知之甚少,也可以直接注册加入哈维·丹特的竞选活动。因此,《WhySoSerious》对休闲玩家的吸引力远高于《野兽》,后者在后期阶段更难加入。

在《WhySoSerious》中,实体奖励或“周边”(swag)也更为普遍,从“小丑手机”到哈维·丹特的保险杠贴纸,再到“蝙蝠侠公民组织”T恤,不一而足。奖品还包括预告片或片段的抢先观影机会。斯图尔特(Stewart,2012)回忆道,当年《野兽》中出现类似做法时,他曾“翻白眼”,但《WhySoSerious》的玩家却对这些奖励感到欣喜。这种日益增强的商业化感影响了玩家与游戏策划者(PMs)之间的关系。一位Superherohype(SHH)网站的玩家认为,只要42 Entertainment通过论坛上的“忍者”(ninjas)或“卧底”(plants)发布谜题线索,就是可以接受的——而在《野兽》时期,这种做法远不被认可。玩家们在整个游戏过程中也乐于直接联系“42E”,尽管这在技术上违背了“这就是不是游戏”(TINAG)原则。这种沟通方式的转变也反映出玩家对PMs认知的变化。玩家们越来越多地将问题直接指向“42E”——一个具有品牌声誉、可识别的企业实体,这也促使玩家逐渐识别出一种独特的“42E风格”。

然而,任何与《野兽》的直接比较都应考虑《WhySoSerious》所处的制作语境。到2008年,线上互动营销已成为电影宣传的核心手段,而非像过去那样只是印刷与广播电视宣传之外的实验性附属项目。《WhySoSerious》正是整合营销活动的一个典型范例,而这种做法当时正逐渐成为众多公司的标准流程(Powell 2013: 5)。

此外,《人工智能》(A.I.)并未背负商业成功系列作品常有的创意包袱。而《WhySoSerious》的策划者在可创造的世界、故事情节和角色类型方面则受到诸多限制。哥谭市的美学风格与主题基调已在《蝙蝠侠:侠影之谜》中明确界定,该片将漫画改编带向了一种比蒂姆·伯顿(Tim Burton)和乔尔·舒马赫(Joel Schumacher)前作更少风格化、更黑暗、更具暴力现实主义的方向。《黑暗骑士》还特别聚焦于小丑与双面人(Two-Face)的重新引入——这些角色虽为旧识,却被塑造为经历重大转变的“新面孔”。因此,这部重启之作不仅需要应对庞大的、历史悠久的蝙蝠侠粉丝群体的期待,还需顾及更广泛的电影观众。这些角色即使对普通影迷而言也并不陌生,他们可能带着此前观看蝙蝠侠电影的经验走进《黑暗骑士》的影院。与《野兽》相比,此处留给创意实验的空间明显小得多。

相比之下,《野兽》所承载的创意包袱较轻,尽管粉丝们曾对该项目在库布里克(Kubrick)去世后转交给斯皮尔伯格(Spielberg)表示担忧。其世界观与故事素材完全是原创的,且被严密保密,使得观众的期待并不明确,因而更容易管理。而《WhySoSerious》则背负了更重的商业责任,因此也是一场更具商业导向的运作。

21世纪中期涌现出一批高调的宣传型ARG,包括奥迪(Audi)的《盗车艺术》(Art of the Heist,2005)、《迷失体验》(Lost Experience,2006)以及《零年》(Year Zero,2007)。³³ 此时,维基百科题为《另类现实游戏史》(“History of Alternate Reality Games”)的文章却戛然而止。然而,2008年或许可被视为宣传型ARG的“巅峰”时刻。艾布拉姆斯(Abrams)的首部剧情长片《科洛弗档案》(Cloverfield)上映前推出了游戏《1–18–08》,受到《双面女间谍》(Alias)和《迷失》(Lost)粉丝的热切期待。同年,麦当劳(McDonald’s)配合2008年奥运会推出了ARG《失落的指环》(The Lost Ring),而英国红十字会则运行了一款名为《希望的痕迹》(Traces of Hope)的游戏,玩家需在乌干达内战背景下帮助一名少年与母亲团聚。

行业媒体报道在将ARG描述为“营销的未来”或“长期战略工具”(Readon 2009)与警告其为短视的跟风行为之间摇摆不定。因此,关于ARG有效性的各种说法层出不穷。ARG因其成本效益而备受赞誉(Smith 2008;Weisman 引自 Kyllo 2009),但这一点难以核实,因为有关制作成本的报道往往模糊不清,或仅针对高调项目给出巨额数字。这或许源于人们对病毒式营销节省成本潜力的普遍兴奋。一篇文章甚至声称ARG“比网络广告有效15倍,且便宜得多——无需昂贵的广告牌或电视时段,只需聚焦于免费的口碑传播”(Watson 2001)。由于ARG通常用于宣传已有粉丝基础的高度期待的电影、电视剧或主机游戏,票房收入也未必能清晰反映其成功与否。对这类产品而言,公关与媒体报道往往更为关键:“赢得的是报纸版面,他们第一天就能卖出1亿美元的《光环》”(Stewart 2012)。

《创:战纪》(Tron Legacy,2010)或许是最后一部采用大规模宣传型ARG的好莱坞主流电影,同样由42 Entertainment操刀。《弗林永生》(Flynn Lives)规模宏大,包含多场壮观的线下活动,例如重建弗林的街机厅,以及一场“Encom公司现场新闻发布会”——当萨姆·弗林(Sam Flynn)从直升机上跳伞突袭会场时,发布会被中断。³⁴ 最终活动吸引了7,000名访客,他们在复刻的“终点俱乐部”(End of the Line Club)中通过沉浸式屏幕观看了预告片。与《WhySoSerious》类似,该项目再次证明了此类策略对拥有既有粉丝基础的成熟IP的价值。然而,此后这类大型ARG逐渐式微,取而代之的是规模更小的病毒式营销活动,这些活动在互动性、沉浸感以及叙事复杂度方面均有所降低。不同案例在复杂程度上差异显著。《五十度灰》(Fifty Shades of Grey,Sam Taylor-Johnson,2015)鼓励观众申请格雷企业(Grey Enterprises)的实习职位。³⁵ 粉丝们创建了类似领英(LinkedIn)风格的个人资料,并完成基础在线任务,通常需通过社交媒体分享活动才能进入下一阶段或解锁额外内容。³⁶ 同样地,《侏罗纪世界》(Jurassic World,Colin Trevorrow,2015)的玩家也为生物工程公司InGen创建员工档案。该主题公园网站在互动性、多媒体内容和世界观构建方面提供了更多内容。后来该网站被“恐龙保护组织”(Dinosaur Protection Group)入侵,该组织亦拥有强大的线上存在感。³⁷ 最后,格兰奇与约翰逊(Grainge and Johnson,2015)描述了《饥饿游戏》(Hunger Games)系列的多层次营销活动。用户再次创建个人资料并被分配到一个行政区(District),从而被定位为帕纳姆(Panem)受压迫的居民。³⁸ 随后,他们通过所有可想象的社交媒体渠道见证了贯穿整个系列的起义过程,并接收到海量内容。然而,即便在此类活动中,互动性仍相对较低,叙事复杂度也远不及《WhySoSerious》或《弗林永生》。全面铺开的ARG时代似乎已然终结。

对媒体公司而言,有诸多理由不委托制作宣传型ARG。大规模游戏和线下活动成本高昂,且在后勤执行上困难重重。这类游戏劳动密集,需要一支投入的策划团队(PMs)长时间工作,以回应玩家的行动。在投入了人力与活动物料之后,宣传型ARG的投资回报率(ROI)却难以衡量。2008年金融危机之后,这一问题变得更加令人却步,当时包括好莱坞在内的各行业广告预算普遍收紧(《经济学人》2009年)。关于初期制作成本的报道也十分模糊:“这就像问一根绳子有多长。这取决于你和谁合作、游戏有多复杂、你需要多少资源”(爱丽丝·泰勒(Alice Taylor),引自 Smith 2008)。当提及具体数字时,范围从大型游戏的“七位数项目”(Stewart 2012),到“远低于1,000万美元”(Gallagher 2001)、“数十万到五十万美元”(Hon 2012),或“5万至50万美元之间”(Christiano 2013)。然而,ARG通常被宣传为比印刷或广播电视广告更具性价比(Smith 2008;Weisman 引自 Kyllo 2009)。

通过覆盖范围来衡量成功同样困难。图1.2描述了用于表明ARG成功的各类统计数据。

这些数据均为大规模指标,却无法体现更细致层面的用户参与度。许多宣传型ARG无法达到好莱坞对大片所期望的受众数量。然而,尽管评估中已纳入定性的受众参与数据,这些量化指标仍在业内被广泛使用,设计师必须在该体系内工作,以向客户证明ARG的价值。尽管设计师坚称此类游戏允许多层次的参与(Lee,引自 Irwin 2007),但要说服高管仍然困难。现实中,只有少数核心玩家会深度参与,而其中大多数人本就是会购买首映周末电影票的粉丝。

| The Beast | ilovebees | WhySoSerious | |

| 参与者 | 300万人积极参与。1

Cloudmakers人数超过7,500人(Hoxsey 2005)。1 250万玩家(Dena 2008b)。 |

300万玩家。2

1万名“养蜂人”在现实中被动员,60万人积极在线解谜,230万人持续关注剧情发展(Hoxsey 2005;Landau 2001)。 ilovebees.com每日独立访问量超过50万(Dena 2008b)。 在内容更新日,记录到超过200万独立访问量(Dena 2008b)。 |

超过1,100万独立参与者,遍及75个国家以上。3

参与者超过1,000万人。4 75万至80万名参与者在全球380座城市参与了线下活动。5 “12小时蛋糕寻宝活动”仅有几十人实地参与,但约有140万人在线围观事态发展”(Rose 2011: 10–13)。 |

| 流量/社交互动 | 3亿次曝光量。6

100万独立用户,超过300万次会话,其中28%的访客在线停留时间超过半小时(Landau 2001)。 |

50万+每日独立访问ilovebees.com(Dena 2008b)。

内容更新日,记录到超过200万独立访问量(Dena 2008b)。 |

与该活动相关的1,300个视频和5,000张照片被上传至YouTube和Flickr。7 |

图1.2 ARG参与数据:《野兽》、《ilovebees》与《WhySoSerious》

无论如何。这些策略在品牌管理和与粉丝群体进行有效互动方面具有充分的说服力,但它们并不能真正带动观众走进影院。ARG也不再像过去那样能获得大量媒体报道版面:“到我们完成《ilovebees》[2004年]时,《野兽》所用的那些手法已经无处不在……人们的态度就像是:‘是啊,见得多了,这不过是一种营销手段。我才不会为某种营销手段给你写报道呢’”(Stewart 2012)。

随着该类型的发展,ARG的准入门槛对企业客户而言变得过高。《野兽》树立了过高的标杆,尽管客户迫切希望满足对主动受众参与的感知需求,但克里斯蒂亚诺(Christiano,2013)指出,更复杂的项目在财务和后勤上过于繁琐,且需要过多的投入。因此,营销人员开始寻求规模更小、预算更低但影响力相近的方案:

“全面深入的‘深度沉浸’(Deep Dive)需要耗费大量时间和资源,却只能带来不确定的投资回报率。电影行业中的许多人正试图设计出不那么繁复但仍能获取部分价值的东西。” (Stewart 2012)

我们由此明显看到一种转变:从面向核心玩家群体的复杂谜题与故事世界,转向为更广泛受众设计的简易谜题。根据詹金斯(Jenkins,2006)的理论,更多玩家应意味着更强的集体智慧,从而能够应对更困难的谜题。然而,在ARG的案例中,更多玩家通常意味着更多休闲玩家(casuals),而人们假定这些玩家需要更简单的游戏才能保持参与兴趣。这揭示了“作为游戏的游戏”与“作为营销的游戏”之间的张力——设计师难以创造出一种平衡的体验,既取悦核心玩家,又吸引更广泛的受众。复杂性开始让位于可及性,商业考量也可以说开始压倒创意。

这并非意味着复杂的跨媒体或跨媒介宣传副文本(paratexts)已不复存在。它们对粉丝受众具有特定价值,在这些情况下,营销活动可能会变得更像ARG。例如,哈迪(Hardy,2013)认为,《普罗米修斯》(Prometheus)的宣传活动就是一个协同性极强的企业跨媒体营销范例。它不会被视作ARG,因为其中缺乏游戏性(ludic)元素。然而,它确实是一次极为成功且复杂的跨媒介叙事实践,通过一项精准面向该系列粉丝的跨媒体营销活动展开,专为那些希望深入探索世界观的粉丝服务。

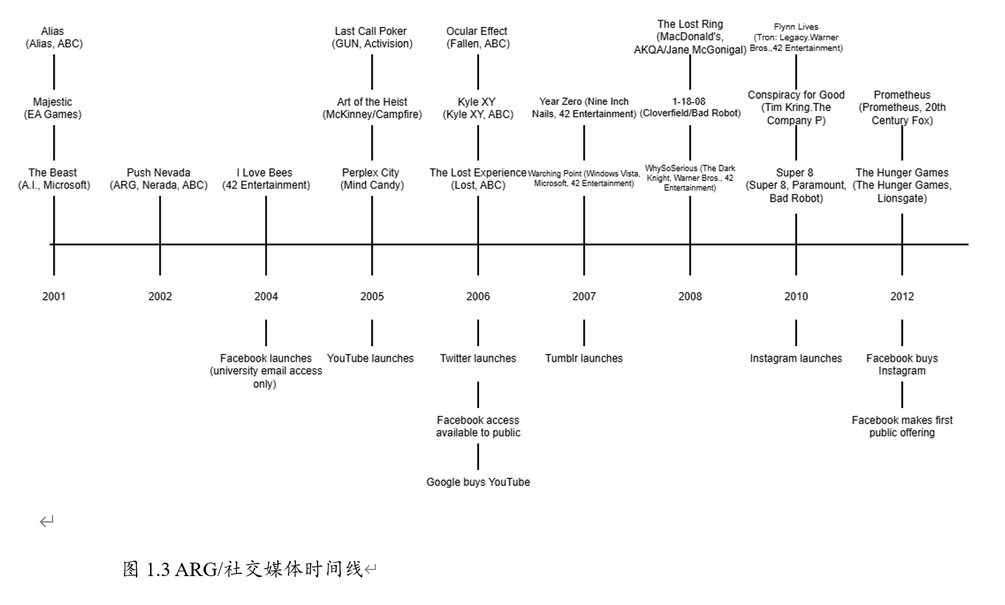

相比之下,病毒式营销活动在保留完整ARG部分互动性的同时,致力于解决上述问题。降低(但不完全取消)玩家的能动性(agency),可减少后勤与财务风险。Facebook、Twitter 和 Instagram 等社交网络的深度整合,使得利用现有行业指标生成更可衡量、可报告的参与数据成为可能,从而更容易论证积极的投资回报率(ROI)。潜在的病毒式内容也被投放到大众面前,所处的空间具有半私人性质,却不会侵入论坛或粉丝自建网站等专属粉丝领域。这类社交网络同时容纳粉丝与非粉丝,使口碑传播能更高效地触达更广泛的受众,而非局限于粉丝社群内部。这些调整显著提升了内容的可及性。鲍威尔(Powell)指出,大约从2005年起,“网络的媒介景观从根本上变得社会化了”(Han 2011: 5)。ARG在一定程度上得以利用这一趋势,但值得铭记的是,《野兽》(The Beast)、《Majestic》和《双面女间谍》(Alias)ARG均在Facebook问世前四年就已上线(参见图1.3)。

2004年至2010年间,出现了规模更大、知名度更高的ARG项目。在此期间,Facebook(2004年)、YouTube(2005年)和Twitter(2006年)相继推出,但尚未像今天这样深度融入日常生活或营销文化。智能手机和移动设备虽在发展中,却远未普及。因此,ARG主要运行于一个可被描述为早期Web 2.0的在线环境中,依赖玩家自建的论坛和电子邮件来触达受众。2010年推出的《超级8》(Super 8)营销活动,介于《WhySoSerious》(2008年)之后两年、《普罗米修斯》(2012年)之前两年,开始显现出宣传型ARG发展方向的转变。

案例研究3:《超级8》——《超级8》(J.J. 艾布拉姆斯,2011年)

在2001年至2010年之间,网络已变成一个截然不同的空间。Web 2.0与社交媒体渠道所推动的个人资料大量涌现,使营销人员更容易利用既有的社交网络以“病毒式”传播信息。在好莱坞,新一代电影人不仅继承了斯皮尔伯格和卢卡斯等前辈的电影迷情结,而且对网络文化与跨媒介叙事也十分熟悉,对于自己作品的线上呈现与传播拥有更清晰的构想。当年对《人工智能》(A.I.)团队而言尚属全新、未被探索的领域,如今已有了更明确的地图,也更容易驾驭。

这对J.J. 艾布拉姆斯尤其如此。他此前已创作并制作了两部附带ARG的电视剧(《双面女间谍》(Alias)和《迷失》(Lost)),二者均以错综复杂、充满谜团的情节著称。2008年,他监制了《科洛弗档案》(Cloverfield),其宣传包含一场为期一年的ARG。39 艾布拉姆斯还(无论有意或无意)塑造了自己某种“策划者”(PM)的形象;克里斯蒂亚诺(Christiano,2013)证实,艾布拉姆斯深度参与了概念会议,并对所有最终方案拥有审批权。因此,粉丝们自然期待《超级8》也会推出ARG。到2010年,玩家社群已进一步扩大,该类型也更加成熟,“群体智慧”(hive mind)早已准备就绪、翘首以盼。艾布拉姆斯因此不仅需要维护自己的声誉,也需维护其制作公司“坏机器人”(Bad Robot)的声誉。“坏机器人”最初隶属于试金石电视公司(Touchstone Television),2006年随艾布拉姆斯转投派拉蒙(Paramount)和华纳兄弟(Warner Bros.),并与之签订了长期合约。这种合作关系是否影响了ARG的开发尚不确定,但它显然意味着与《野兽》或《WhySoSerious》截然不同的制作背景。

ARG玩家基于Unfiction.com和cloverfieldclues.blogspot.com聚集,吸引了来自《迷失体验》(Lost Experience)和《科洛弗档案》(Cloverfield)ARG的相同观众。游戏最初遵循了一个对于有经验的玩家来说熟悉的模式。兔子洞被嵌入在2010年5月发布的预告片中,玩家们热切地等待逐帧筛选它。预告片描绘了列车在撞车前从51区运输某种东西,接着有一个东西从残骸中冲出。放慢预告片结尾闪烁的胶片卷揭示了短语“scariestthingieversaw”。Scariestthingieversaw.com(STIES)是第一个ARG网站,并启动了活动的三个可辨识线索中的第一条,全部设定在现代。

第一条线索跟随新角色Josh Minker尝试揭开他父亲在电影事件中所扮演的角色。玩家通过STIES,一个远程PC桌面跟踪通讯,随着Josh被一位匿名消息人士联系,他们称其为“Mysterio”。他声称有关于Josh的父亲下落及其参与政府掩盖火车上生物的信息。线索引导玩家到Josh的博客和阴谋论网站revalistic.com。答案似乎与被称为“vitas relic”的神秘物体有关。Josh的房子被他的同事Sarah及其团队突袭,他们也在寻找该遗物。Mysterio最终被当局追踪,并留下告别信表示他选择自杀而非被折磨分享信息。经过长时间的暂停后,Josh的更新告知玩家他和Sarah都安全并找到了vitas relic,这是一种立方体(后来确定为Argus立方体,在影片中有重要意义)。他最终在Lillian找到了他父亲的墓地,以及一张解释说,在与外星生物对峙之后,Minker先生变得痴迷于再次找到它,更改了自己的名字并频繁搬家。在电影中,揭露Woodward博士实际上是Josh的父亲。他制造了火车失事以帮助外星人逃脱政府的控制。这似乎结束了叙事,但仍留下了一些未解答的问题。

第二条线索也起源于STIES网站。它引导玩家打印一份报纸文档,该文档指向RocketPoppeteers.com,这是一个虚构的冰棒品牌的网站,包含小游戏、挑战和商品。Rocket Poppeteers冰淇淋车也在Comic-Con上被发现,并通过其Twitter账户宣布。大约在2011年6月,当小游戏中的五名最高分玩家获得记分板上的认可和一个可收藏的Argus立方体时,该网站活动结束。Rocket Poppeteers与ARG的其他部分互动较少,尽管玩家们一直在寻找连接。

游戏的第三条线索出现在2011年3月通过官方网站发布首个完整预告片时。设计成看起来像一个悬挂着胶片卷的编辑室,鼓励玩家通过Twitter解锁丢失的帧并创建剪辑。包括Wired.com和Slashfilm.com在内的网站收到了包含一段Super 8胶片、一个包含黑白影片片段的USB驱动器以及带有代码和电子邮件地址卡片的包裹。将代码发回给发送者可以解锁编辑室中的一帧。玩家还通过Facebook注册加入Super 8开发室并在特定时间登录来解锁帧,这使他们有机会赢得Super 8 T恤和包含已解锁帧的胶片。帧也被隐藏在Super8的iPhone/iPad应用程序和电影院展板中。最终的剪辑是一份政府实验事件报告,涉及外星飞船、生物及其技术(包括能量生成的Argus立方体)的回收和研究。此线索未记录在Super 8维基页面上,表明玩家并未将其视为ARG的一部分,而是视为营销活动中的单独病毒元素。

Josh Minker的故事线可以称为“真正的”ARG,并且与编辑室和开发室有一些交集。Rocket Poppeteers相对独立,并反映了艾布拉姆斯之前ARG中的虚构品牌。以阴谋论为前提开始,游戏迅速吸引了玩家。然而,随着游戏的发展,它打破了现有的ARG规范,在整个营销活动中发展出一个不太明确的角色,导致玩家反应不一。情节松散地拼凑在一起,角色显得不够丰满。像revalistic.com这样的网站,充满了阴谋论和科学信息,引发了很多玩家的猜测,但很少得到确认。

三条线索之间的松散联系常常使得该游戏难以作为一个整体来跟踪。鉴于《迷失》中惯用的误导和死胡同手法,粉丝们在Super 8 ARG中发现这些并不感到意外:“根据神秘大师JJ艾布拉姆斯之前的项目,Super 8可能会产生大量的猜测”。

然而,有一篇评论简洁地表达了这种挫败感:

我非常喜欢这个游戏,但我觉得它结束得相当突兀。我非常不满意,因为结局太快且毫无高潮。我们始终不知道是谁在追捕乔什,是什么能量救了莎拉,以及伍德沃德〔乔什的父亲〕为何要乔什去寻找维塔斯遗物。这感觉就像是《迷失》的大结局,却没有那种情感高潮来弥补未给出所有答案的遗憾。 (Koelsch 2011)

埃尔塞瑟(Elsaesser,2009)所描述的“玩游戏的观众”或许乐于被戏弄,但他们仍然渴望传统的叙事闭合。该游戏在2011年6月10日影片美国上映时正式结束,但此后又出现了与国际上映日期同步的额外线上内容,尚不清楚这些内容是否旨在延续故事。Rocket Poppeteer这条线索让玩家保持忙碌,但Minker故事线的更新却变得越来越少,令玩家感到沮丧,认为剧情毫无进展。这或许是一种玩家管理策略,故意在最后一刻前让玩家处于信息饥渴状态。然而,论坛上不满的讨论表明,这种策略未必有效。

Project C负责编辑室(Editing Room)、开发室(Development Rooms)以及scariestthingieversaw.com。Rocket Poppeteers则由Watson D/G运营。这两家公司此前曾为派拉蒙/坏机器人(Paramount/Bad Robot)旗下的其他项目提供内容,包括《科洛弗档案》(Cloverfield)和《星际迷航》(Star Trek,2009)。然而,它们的服务范围比42 Entertainment更为多样,涵盖“全方位的网络宣传活动”到针对营销活动的单个病毒式元素、网络内容以及数字营销倡议的战略支持。Project C所负责的ARG部分围绕艾布拉姆斯提供的视频内容展开,团队的任务是以“一种很酷的方式……将内容拆分成小片段,同时让观众参与到协作过程中”(Christiano 2013)。除此之外,他们几乎没有获得进一步指导,这一点与《野兽》类似:“我们只得到了一个想法,然后就被给了大量自由去设法实现它”(Christiano 2013)。行业媒体对ARG仍持续表现出模棱两可的态度:

“几年前,客户要的是病毒式营销,然后是博客,再后来是用户生成内容(UGC)活动。我确实觉得,眼下另类实境游戏(ARG)有点像是一时的潮流。如果代理商和客户只是盲目跟风,仅仅因为这是个流行词就去做,那只会导致千篇一律的模仿策略。” (Rei Inamoto,引自Goldie 2008)

与此同时,一个围绕跨媒介叙事(包括ARG)的完整产业已经形成。因此,开发者面临着保持该类型新鲜感、创新性和参与度的压力。制片方则需要证明其长期有效性,以确保获得营销活动的合同。

结论

宣传型ARG(另类实境游戏)的兴起与衰落发生于特定的历史、技术和产业变革背景之中。定义它们之所以困难,往往源于其对多重边界的模糊:虚构/现实、商业/创意、营销/叙事、线上/线下游戏。它们兼具双重功能:一方面作为富有创意的跨媒介叙事作品,另一方面作为以商业为导向的营销材料。显然,它们能够且确实同时履行这两种角色,但又各自保持着独特性,提供了一种互动性强、沉浸感深且富有情感共鸣的叙事体验。

在一定程度上,得益于宽带互联网连接的日益普及,宣传型ARG吸引了那些试图触达“新型”消费者的营销人员——这些消费者正将越来越多的时间投入线上。ARG提供了一种超越横幅广告和弹窗广告的在线营销形式,旨在触达被业界定义为“主动型”(Dixon & Blois 1983;Jenkins 2006)、注意力持续时间较短(Goldhaber 1997)、且日益将体验视为比产品更有价值(Gilmore & Pine 1998)的消费者。从受众角度看,ARG提供了一种叙事模式,吸引那些寻求比传统线性叙事更具挑战性和互动性的观众。这群热衷游戏、充满好奇心且具有侦探式思维的观众,已在主流电影和电视中体验到日益复杂的叙事结构,因此恰好处于对《野兽》这类游戏产生兴趣的理想位置。

本章所介绍的三个案例研究展示了该类型在大约十年间的逐步发展:ARG逐渐从一种实验性的新奇事物,转变为嵌入好莱坞主流电影系列营销活动中的常规组成部分。2010年之后其衰落可归因于若干因素,包括营销预算缩减、投资回报率(ROI)难以证明,以及新鲜感的丧失。相比之下,依托社交媒体上现成受众的小规模病毒式营销活动风险更低、效果更易量化。因此,像《弗林永生》(Flynn Lives)这样的大型宣传游戏,往往只针对拥有庞大既有粉丝基础的成熟IP推出,因为这些粉丝更有可能深度参与游戏。下一章将探讨这些案例研究与其所推广影片之间的关系、它们在更广泛营销活动中的整合方式,以及其作为宣传材料的功能。

注释

- 多部出版物对ARG设计进行了更深入的探讨(Szulborski 2005;Hansen 等 2012;Evans 2014)。

- www.42entertainment.com/work/yearzero www.42entertainment.com/work/flynnlives

- 有关宣传型ARG中同时运作的多重时间性的进一步讨论,参见Janes 2016。

- 关于TINAG(“这并非游戏”)更详细的考察,参见Janes 2017。

- 一位Usenet新闻组成员开始发布自称“Publius”的消息。他暗示专辑中隐藏着一个“谜题”,并称首位解开者将获得奖励。

- 尽管其他粉丝持怀疑态度,但当Publius准确预测新泽西州一场演唱会上会出现白色灯光,拼出“PUBLIUS ENIGMA”时,他被证明是正确的。该谜题至今未解,奖金也无人认领(Askwith 2006)。

- 分别为《失落的世界》(Harry Hoyt,1924)和《当沙漠呼唤》(Ray C. Smallwood,1922)的宣传活动。

- 受众中女性比例也比他们意识到的更高。有关休闲游戏市场中性别议题的讨论,参见Eklund 2016。

- 片尾字幕提及Three Mountain Group、Atomic Pictures、Field-Y和Code Ring:https://groups.yahoo.com/neo/groups/cloudmakers-moderated/conversations/messages/1019 [访问日期:2019年3月28日]

- 玩家推测这些可能是微软内部的玩笑,指代BIOS操作系统及常见的提示“Abort, Retry, Ignore”(中止、重试、忽略)。

- 10http://web.archive.org/web/20060105103026/http://cloudmakers.org/guide/index4.shtml#10.2puppet

- Campfire团队随后为奥迪推出了ARG《盗窃的艺术》(Art of the Heist),并为HBO剧集《真爱如血》(True Blood)开展宣传活动(Hardy 2011)。

- 《女巫布莱尔》(The Blair Witch Project)制作预算为6万美元,全球票房收入近2.5亿美元。

- 参见Beck 2004。

- http://batman.wikibruce.com/Image:Jokerdollar.jpg

- www.secretcinema.org/ www.punchdrunk.org.uk/ www.thevaults.london/divine-proportions www.time-run.com/

- 42 Entertainment网站上关于此项目的视频片段展现了该游戏的复杂性。www.42entertainment.com/work/whysoserious

- www.42entertainment.com/work/whysoserious

- http://batman.wikibruce.com/Ibelieveinharveydent.com

- http://batman.wikibruce.com/Ibelieveinharveydenttoo.com

- http://batman.wikibruce.com/Whysoserious.com

- http://batman.wikibruce.com/Image:GothamTimesPapers.jpg

- https://web.archive.org/web/20081219183655/www.thehahahatimes.com:80/

- http://web.archive.org/web/20071125174343/www.gothampolice.com:80/

- http://web.archive.org/web/20080508212459/www.wearetheanswer.org:80/

- www.whysoseriousredux.com/dent/ibihd/home.htm

- http://web.archive.org/web/20080330102647/www.citizensforbatman.org:80/

- http://batman.wikibruce.com/Image:Cake.jpg http://batman.wikibruce.com/Image:Insides.jpg http://batman.wikibruce.com/Image:Package.jpg

- http://batman.wikibruce.com/Gotham_Tonight

- http://web.archive.org/web/20090322192653/www.whysoserious.com:80/

- http://batman.wikibruce.com/Whysoserious.com/Overture

- https://web.archive.org/web/20090107013234/http://gothampolice.com/ http://web.archive.org/web/20090405000236/www.citizensforbatman.org:80/

- http://batman.wikibruce.com/Whysoserious.com/Kickingandscreening

- https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_alternate_reality_games

- www.42entertainment.com/work/flynnlives

- http://web.archive.org/web/20150430002107/www.greyenterprisesholdings.com:80/

- www.stradellaroad.com/work/fifty-shades-of-grey

- http://islanublar.jurassicworld.com/dinosaurs/

- www.thecapitol.pn/

- 《科洛弗档案》(Cloverfield)未作为案例研究,因其与《WhySoSerious》同年发布。《超级8》(Super 8)则提供了一个更近期的艾布拉姆斯ARG范例。

- http://super8.wikibruce.com/Scariestthingieversaw.com

- 桌面操作的演示视频可在此处观看:www.youtube.com/watch?v=yXKF-qmrbUU

- http://web.archive.org/web/20100705082938/www.hooklineandminker.com:80/

- http://web.archive.org/web/20110308022402/http://revalistic.com:80/

- http://super8.wikibruce.com/Rocketpoppeteers.com

- https://twitter.com/RocketPoppeteer

- http://super8.wikia.com/wiki/Argus_Cubes http://s302.photobucket.com/user/mach1monorail/library/ARGUS%20Cube?sort=3&page=1

- www.super8-movie.com/editingroom.html

- http://super8.wikibruce.com/Home

- 艾布拉姆斯的粉丝曾在《科洛弗档案》和《双面女间谍》(Alias)的ARG中见过一种名为Slusho的虚构软饮料。Poppeteer网站在某款冰棒的成分中引用了Slusho神秘且令人上瘾的主要成分(kaitei no mitsu,意为“海之蜜”)。 www.behance.net/watsondg

参考文献

Askwith, I. (2006) This Is Not (Just) an Advertisement: Understanding Alternate Reality Games, MIT Convergence Culture Consortium White Paper. Available: http://convergenceculture.org/research/c3_not_just_an_ad.pdf [Accessed 11.01.2019].

Beck, J. C. (2004) ‘Concept of Narrative: An Analysis of Requiem for a Dream (.com) and Donnie Darko (.com)’, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 10(3), pp. 55–82.

Borden, N. H. (1964) ‘The Concept of the Marketing Mix’, Journal of Advertising Research, 4, pp. 2–7, June.

Bordwell, D. (2002) ‘Film Futures’, Substance, 31(1), pp. 88–104.